И как обрадовался Торсон, так и не начавший первым «постороннего» разговора, когда однажды Михаил Петрович, после очередной беседы Симонова с матросами, напрямик спросил:

— Думаете ли, Константин Петрович, что мы не найдем на флоте подражания нашему примеру? Может ли быть на нашем флоте без перемен?

Он мысленно возвращался к написанному недавно в памятке.

Торсон ответил, позволив себе единственный раз и в одной фразе сказать обо всем, что думал, отбросив всякую сдержанность:

— Нет, Михаил Петрович, в России без перемен не обойдется, a стало быть, и на флоте!

Глава двадцать четвертая

Вечером, всматриваясь в сторону юга, Михаил Петрович увидел ровную полосу света, как бы делящую надвое бескрайний свод неба. Казалось, корабль проходит под блещущей светом аркой, оставляя в стороне мутную, тяжелую завесу туч.

Симонов, стоявший рядом, сказал:

— Вот и опять возникает загадка об отражениях. Спрашивал меня Фаддей Фаддеевич, могу ли я определить лучи южного сияния, какие пророчат смерч, какие тепло. Не ответил я ему тогда. А сейчас могу объяснить.

— Каким образом?

— Льды расходятся — вот и все объяснение. Воды колеблются и гонят льды, просинь в океане, иначе говоря, чистое, свободное от льдов пространство отражается в небе. Бели льды разойдутся, мы далеко пройдем. Вот и ветер попутный.

Лазарев промолчал, скрывая волненье. Он крепко ухватился рукой за леер и хрипло крикнул матросу, стоящему на салинге:

— Что видно?

— Как будто льда впереди нет, ваше благородие.

Повернувшись к вахтенному, Лазарев приказал:

— Еще двух матросов на салинги. Пусть смотрят.

И, выждав время, спросил вахтенного, боясь выдать свое нетерпение:

— Что видят?

— Молчат, Михаил Петрович! Не пригляделись.

— А кто наверху? Анохина бы…

Он еле сдерживался, чтобы самому, забыв о своем чине, не подняться на салинг. Астронома уже не было на палубе, но лейтенант не уходил к себе.

Вскоре ему сообщили:

— Льды, Михаил Петрович, одни льды!

Он не повернул головы, не удивился. Но свет сияния на горизонте не исчезал, и теперь Лазареву казалось, что с этой яркой полоской света может уйти и доступ вглубь океана, в те широты, куда еще никто не ходил. Безотчетное, но все более охватывающее его нетерпение передавалось, он чувствовал, и другим. Константин Торсон также пристально глядел на юг и быстро отводил взгляд при приближении командира. Оброненное астрономом замечание было подхвачено матросами, и Лазарев слышал, как кто-то сказал:

— Будто море разверзлось, братцы?

Тогда, мысленно готовя себя к худшему, к столь же упорному продолжению поисков, он решил поговорить с матросом Анохиным. Выбор его пал на Анохина потому, что в нем больше, чем в остальных, видел он непреклонную уверенность в том, что «гибельная» эта земля, которую они второй год ищут, будет найдена. Анохин говорил об этом, не хвастаясь силой своего терпения, а скорее в утверждение сызмальства осознанной в себе потребности «вершить необычное». Данилка-«зуек», как звали его в Архангельске, поморским чутьем постигал все перемены, происходящие в океане. Занесенный сюда, за тридевять земель от родных берегов, он старался находить здесь нечто общее с тем, что наблюдал раньше в «ледовых морях», не раз удивляя верностью и неожиданностью своих сравнений.

Анохин явился. Лазарев спросил его, показывая на все еще не потускневший к вечеру свет в небе:

— Как думаешь, отчего этот отблеск?

Не удивившись вопросу и подумав, Анохин ответил:

— Зори на той стороне не всходят, а сполохов, то есть сияния, ныне нет. От воды открытой лед светится, так полагаю, и на небо другой цвет бросает. Вот в чем разгадка. И воздух от льда другой, не талый, не теплый; позвольте за льдами погляжу, ваше благородие!

Получив позволение, он тут же забрался на салинг. Лейтенант ждал. Анохин не меньше часа следил за тем, с какой силой сходятся и разбиваются льды.

— То не стойкий лед, не дружный, — доложил он. — Волна подмывает его, он, ваше благородие, будто на весу, от волны бежит, места ему много, — стало быть, хотя идем мы в океане, а можно сказать, в реку вышли. Самое время вперед идти!

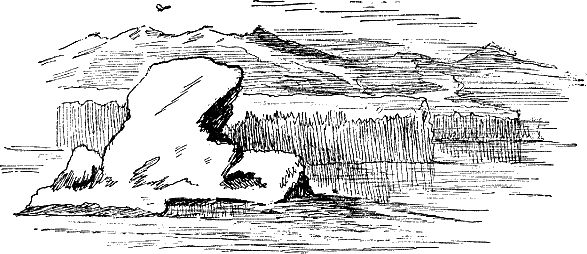

Наступила темнота. Непривычно тихо было во льдах. Штурвальному стало легче управлять кораблем; льды все реже вставали на его пути. Утро не показалось чем-либо приметным, если не считать молочно-белого отсвета на горизонте. Но вскоре цвет воды стал иным. Землистый оттенок ее и радовал, и тревожил. Днем с «Мирного» заметили неподвижный, словно висящий в небе айсберг с черными пятнами внизу. Вахтенный матрос не помышлял о том, что увидел черные осыпи скал, что во льдах он различил землю! Льды то расходились, то сходились впереди, и очертания айсберга менялись. Матрос доложил появившемуся на палубе командиру корабля:

— Черное с белым впереди!

Лазарев не спеша поднял к глазам подзорную трубу, казалось, готовый также спокойно опустить ее. Но увидел «черное с белым» и все понял…

Быстро повернувшись, он привлек к себе вахтенного матроса, поцеловал его. Матрос едва произнес, слабея от радости:

— Неужели, ваше благородие?

— Дать сигнал «Востоку»! — крикнул в волнении Лазарев.

Но тут же ему доложили:

— «Восток» обращает ваше внимание на странное очертание.

— Совсем не странное! — радостно ответил Михаил Петрович. — Это материк или его преддверие!..

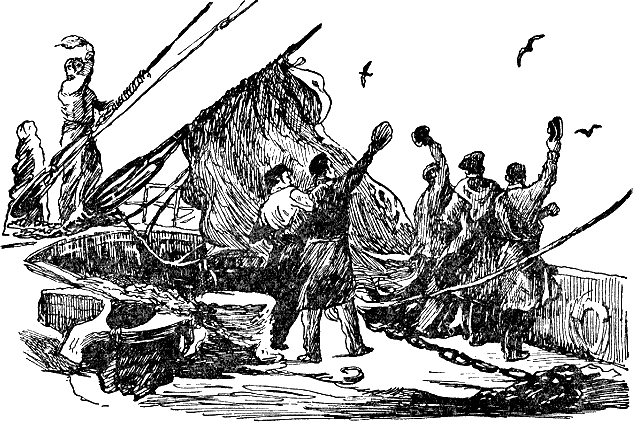

Боцман засвистал: «Всех наверх!». Удивленные тем, что кругом безветренная тишина, паруса никнут, а боцман необычно возбужден, матросы высыпали на палубу. И здесь их настигла вторая боцманская команда, поданная торжественно-зычно:

— Пошел по вантам!

И тогда, поднявшись наверх, матросы закричали в едином, охватившем всех порыве радости:

— Берег! Берег!

Матрос Киселев в этот день записал в дневнике своем:

«Увидели новый остров, который никаким мореходцем не просвещен, кроме наших двух судов. Остров пребольшой и высокий, кругом него ледяные поля. Множество разных птиц, особливо больших альбатросов. Тут была пушечная пальба и кричали три раза „ура“».

Остров назвали именем Петра Первого.

Корабли медленно двигались вдоль берега. Несколько дней спустя, находясь на вахте, мичман Новосильский увидел берег большого материка.

Вскоре корабли были остановлены льдами, уже ни у кого не вызывавшими сомнения: эти льды были подступом к материку.

Но матросам не хотелось верить, что перед ними только льды, что ледовым покровом закрыта от глаз эта земля, ставшая заповедной и как бы согретой жаром их сердец, отвоеванная двухлетними поисками в мутных, туманных и гибельных пространствах. Они не могли об этом сказать, но странное чувство нежности к этой земле, скрытой льдами, овладело ими. Это было желание ощутить ее холод, запах, желание, подобное тому, которое овладевает ребенком, знакомящимся с вещью по шероховатости или гладкости предмета. Они готовы были проситься на берег, забывая о том, что льды уже сужают выход кораблям и нельзя здесь задерживаться. Они глядели на крутые, сливающиеся в своей белизне очертания материка и мысленно уже забирались на его вершины в надежде найти там хоть одно деревце, примирившее бы их с привычным представлением о земле. Но пусть бы и не было этого деревца, упругая складка гор и голубая дымка на горизонте вызвали привычное представление о нехоженых и тем не менее близких сердцу пространствах, которых немало и на их родине. Трудно было оторвать взгляд от этой ледовой и манящей дали. К этому чувству невольно примешивалась радость за себя, мужественная удовлетворенность достигнутым и вместе с тем расхолаживающее эту радость беспокойство: а что будет с ними теперь, куда пойдут, что ждет их в столице? К каждому возвращалась тревога, давно уже не посещавшая их, о том, как встретят их на родине, дома, и что ждет каждого в отпуску, который им положено получить на год? Ведь с окончанием плаванья они почувствуют себя еще бесправнее, и сама Южная земля, обретенная ими, как бы отдалялась от них, не способная ни защитить их, ни смягчить их горькую крепостную участь.