Вообще в мире при сборе налогов действует простой принцип: нельзя допускать, чтобы граждане (предприниматели) богатели сильнее, чем экономика в целом. То есть сначала надо было подумать, как возвращать в казну деньги, а уж потом цены отпускать. Гайдар всё сделал наоборот, а в результате вся послегайдаровская история заключалась в попытках уменьшить выплаты бюджета и собрать имеющиеся у частников деньги. Но если реальная власть в стране у тех, у кого и деньги, то кто же будет брать налоги с себя?

И обещания достичь процветания с помощью иностранных инвестиций, как уже сказано, с самого начала были крупнейшим мошенничеством. Поэтому если политический деятель в высказываниях последних лет допускает размышления о скором начале бурного потока иностранных инвестиций, значит данный деятель или жулик, или дурак, или враг, и использовать его надо с очень большой осторожностью, постоянно следя, чтобы не наделал вреда.

Жить по уму

Россия и капитализм

Капитализм – это всего лишь человеческая деятельность, нацеленная на сохранение и увеличение производственного капитала. И всё! Ни о какой форме собственности в этом определении не говорится.

Класс капиталистов в капиталистическом обществе, естественно, получает политическую власть. А приложение российского капитала за пределами России выгодно капиталистам, но не стране. То есть вообще российский капитал растет, но уже за пределами России. И капиталисты, приобретя политическую власть, раз за разом принимали на государственном уровне решение об открытии российской экономической границы.

В результате капитал утекал за рубеж, отечественная экономика стагнировала или впадала в глубокий кризис. Вообще этот волнообразный процесс происходил в России, по крайней мере, двести лет, а то и больше, со времен буржуазных революций в Европе, а проследить его стадии легко на примере истории тех государственных механизмов, которые занимаются защитой внутреннего рынка – таможенной и пограничной служб. Их усиление сопровождается экономическим ростом, ослабление – ростом внешней торговли и стагнацией экономики.

Судьба российского частного капитализма в будущем зависит от того, удастся ли государству воспрепятствовать оттоку капитала за рубеж. (В этом отношении для нас представляет интерес опыт не тех западных стран, которые полностью открыты мировому рынку, а тех, которые несколько изолированы: Швеции, Швейцарии, Австрии.)

Строй, который сложился в России сегодня – это не капитализм. И вот почему. Капиталист стремится к увеличению всех видов капитала. То есть, чтобы рабочие побольше производили и при этом поменьше потребляли, и чтобы рабочих у него было побольше. А что происходит у нас? Рабочие практически не работают. Обрабатывающая промышленность и товарное сельское хозяйство стоят. Прибавочной стоимости не создается. Более того, «правящий класс» объективно заинтересован, чтобы население России вымерло поскорее и, по возможности, без скандала. Потому что население России конкурирует с «новыми русскими», потребляя теплоносители и выручку от их продажи в виде продовольствия.

Капиталовложений не происходит. Эксплуатация ресурсов пока еще возможна только благодаря советскому «заделу». Не вкладываются капиталы даже в разведку и разработку новых месторождений по той же самой причине, по которой не вкладывают другие капиталисты: освоение ресурсов на территории нашей страны в рамках мировой экономической системы невыгодно. И никакая амнистия на незаконно приобретенные капиталы не поможет вернуть их в страну, лишь их владельцы будут спать относительно спокойнее, и всё.

Наш экспорт

Причины «демократических» настроений у нас больше психологические, чем сознательные. Большинство населения России по складу характера не производители, а потребители, за всю жизнь им ни разу не пришлось задуматься, как продать продукт своего труда, если таковой у них даже был. В 70-е – 80-е годы практически все получали не зарплату, а, по сути, денежное содержание за выполнение служебных обязанностей.

С другой стороны, каждый гражданин СССР ходил в магазин и на рынок, и, зная свои потребности, умел выбрать наиболее экономичный вариант их удовлетворения.

Раз дешево – будем отовариваться на мировом рынке! Но на рынок надо идти с деньгами. Нам плохо продавать там, вот в чем дело!

Вот такое общество, состоящее только из таких людей, вышло на мировой рынок. Денег на первых порах было довольно много. Ведь запасы у Советского Союза были большие, а когда продаешь не свое, торговля идет хорошо и бойко.

У нас любят говорить, что Россия – неограниченный рынок сбыта. Но не надо путать свой аппетит со своей платежеспособностью. Чтобы что-нибудь купить, надо что-нибудь продать. Это даже кот Матроскин понимал. А что мы можем предложить? Первая группа: наши товары и услуги, экзотические для иностранцев. Здесь объем не очень велик, он примерно соответствует экспортным возможностям России XVII века, а кое в чем и сильно сократился. А если товар не экзотичен, то нам приходится при его экспорте конкурировать.

У нас есть туристические возможности. Но во всех развитых странах введен такой порядок: турфирма имеет право отправить своего гражданина за рубеж, только если обеспечила приезд иностранца. Поэтому по туризму мы сколько получим, столько и потратим.

Это все, по государственным масштабам, мелочи. Многое у нас недоиспользуется, но в пределах сотен миллионов долларов. А экспортируем мы ныне на 50 миллиардов!

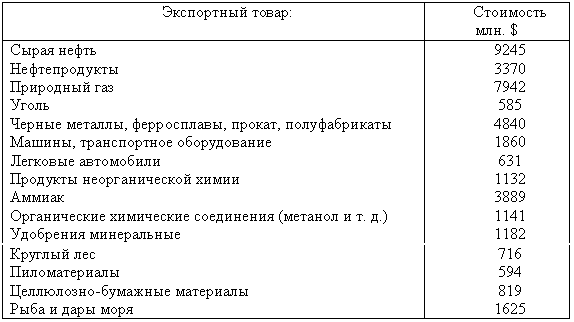

Так давайте и посмотрим, ориентируясь на сложившуюся структуру экспорта, сколько можно продавать, отняв от нынешнего экспорта то, что нельзя продавать ни в коем случае.

Экспортные товары, дающие свыше $500 млн. ежегодно

Основа нашего экспорта – энергоресурсы: нефть, нефтепродукты, газ. В последние годы мы продаем их примерно на двадцать-тридцать млрд. долларов в год. Но мы – самая холодная страна мира. Поэтому экспорт не возобновляемых энергоресурсов (электричество, нефть, газ, уран) должен быть прекращен. Мы могли бы экспортировать энергию возобновляемых источников – гидро– и ветростанций, если бы ее нам хватало. Увы, это лишь 17% от потребляемой энергии, остальное мы дожигаем газом и нефтью.

На зиму крестьянскому двору нужно хотя бы 20 кубов дров. Но ведь нужна и деловая древесина. А ежегодный прирост древесины всего порядка 4 кубометров на человека в год. И, главное, почти весь прирост древесины – в Сибири.

Кроме того, надо учитывать долю энергии в стоимости произведенной продукции, и те виды, которые состоят, в основном, из энергии, продавать нельзя. Их не надо и производить в излишнем количестве, чтобы поберечь энергоресурсы.

С учетом этого наш экспорт, в случае проведения разумной экспортной политики, будет в пределах 15 млрд. долл., что, кстати, значит, что с долгами мы расквитаемся, в лучшем случае, через два десятка лет, если ничего не будем импортировать.

Получается, что экспортировать мы можем лес и лесоматериалы, рыбу и рыбопродукты, машины и оборудование, меха и лосиные шкуры. Увы, как на грех, к настоящему времени производство бумаги у нас скуплено иностранцами, рыболовный флот приватизирован, лес вырублен, а лосей перебили голодные браконьеры.

Производственные циклы

На пути от исходного, первобытного сырья к готовому изделию лежит несколько этапов обработки, количество которых зависит от сложности изделия. Обработка происходит на разных производствах, и они могут быть даже разнесены географически.

Ранее мы уже выяснили, что любая технологическая операция в нашей стране обходится существенно дороже, чем в среднем в мире. И это превышение накапливается по стадиям технологического процесса, а их в среднем 5 – 6. То есть, чем сложнее продукт, тем труднее ему конкурировать на мировом рынке. Экономить приходится на зарплате (например, не платить ее) и, самое неприятное, на амортизации.