Инвестиции – это и не просто ввоз в страну некоторого количества долларов. Инвестиции в конечном итоге должны быть материальны: это строительство, закупка нового оборудования, смена технологий, обучение персонала, пенсионные вклады, забота о своей репутации. Если же прибыль не идет в производство, а уходит из страны – значит, дело сомнительное. Значит, наоборот, за счет износа наших основных фондов делаются инвестиции куда-то еще. Это обычное дело в мировой практике: если предприятие неконкурентоспособно, то в преддверии его краха руководители, верно уловившие тенденцию, начинают эксплуатировать предприятие на износ – не вкладывают в него прибыль, а расходуют ее на расширение другого производства.

Планировалось, что за счет инвестиций в нашей стране будут развернуты конкурентоспособные производства, часть продукции которых пойдет на внешний рынок, и это даст валюту. Нам объясняли, что своей, заработанной нами самими валюты не хватало для модернизации промышленности. Поэтому нужно было ее получить от иностранцев. Но интересно, что на нашем внутреннем рынке после 1991 года импортная продукция оказалась, безусловно, конкурентоспособней нашей, и не всегда из-за качества. Более того, продукция, которую начали производить на территории России западные компании (сигареты, напитки, кондитерские изделия) тоже оказалась конкурентоспособней нашей. Да только вся она сразу предназначалась для нашего же внутреннего потребления. На внешнем рынке российские филиалы западных фирм отнюдь не оказались конкурентоспособней иностранных производств.

Все, что можно сделать за пределами России, делается там. Конечно, под влиянием таможенного законодательства, кое-что делается и у нас. Но всех иностранных инвестиций в производство в России – на 7 млрд. долларов, а просто в долг нам надавали не меньше, чем на 140 млрд. долларов!

Но это еще не вся беда. Раз производимый у нас товар инофирм реализуется у нас же, то прибыль формируется в рублях. А так как инвесторы прибыль забирают себе, то мы платим им за эту продукцию валюту, заработанную нами другими способами. А это значит, что создание «хорошего инвестиционного климата» для иностранцев привело не к притоку валюты в нашу страну, а к оттоку от нас вовне.

Интересно, что об объемах «теневого» вывоза валюты у нас пишут часто, а вот о легальном вывозе (сколько инвесторы вывозят от нас прибыли) как-то умалчивают. К счастью, наш платежеспособный рынок невелик, разница между экспортом и импортом в 1992—1994 годах колебалась от 5 до 10 млрд. долларов, да и в последующие годы она не выросла. Вот и все, на что могут рассчитывать иностранные инвесторы внутри России. Удивительно ли, что они не особенно и стремятся осваивать такой бедный рынок?

За прошедшее с начала реформ десятилетие не только иностранных инвестиций в производство не было, но и отечественные инвесторы предпочитали так или иначе вывозить капиталы за границу, а не вкладывать в производство. Вырученные от продажи наших ресурсов доллары оказалось легко вложить за границей. Ведь дверь для капиталов открыта в обе стороны. То естьинвестиции из России идут на Запад!

Кредиты – это привлечение в свою экономику рабочих рук из других стран. Нам говорят, что наши правители берут кредиты для того, чтобы платить зарплаты, то есть, вроде бы, оплачиваются как раз свои рабочие руки. Но это не так. Пожалуй, предельный случай оглупления нашего населения – это аргументация необходимости взятия кредитов тем, что «эти деньги учтены в бюджете» и что «надо платить пенсии и пособия». Как будто у нас кому-то заплатили пенсию долларами!

Назначение полученной в кредит иностранной валюты – заплатить в конечном итоге за иностранный товар. По самой сути доллара, взяв его в руки, мы как бы выписываем наряд на работу для западного производителя, даем работу для рук рабочего из западного мира.

Кредит – это долг. Взяв его, мы мало того, что убиваем свою промышленность, но нам еще придется за эти кредиты что-то отдавать, и больше, чем мы взяли. Поэтому с экономической точки зрения кредит целесообразен только в крайне вынужденных обстоятельствах, поскольку возвращать его придется с процентами. Такие крайние обстоятельства возникают только тогда, когда резко и срочно не хватает той продукции, что производит страна, когда немедленно нужно к рабочим рукам собственных рабочих подключить рабочие руки из других стран. А это случается только во время подготовки к войне, во время войны и после войны.

Хотя порой и кажется, что западных банкиров приходится уламывать, на самом деле давать кредиты они любят, правда, до определенного предела. Банкиры давно отработали простую схему: в слаборазвитую страну вбрасывается кредит, он разворовывается, и спустя короткое время эти средства уже лежат на счетах местных правителей в тех же банках, которые давали кредит. Фактически, эти правители получают только «откат» от мошеннической комбинации, а банки ничего не теряют. Чем продажней и некомпетентнее местная элита, тем лучше. Деньги исчезли из страны, а долг висит на ее гражданах. (А в случае чего можно надавить на правительство такой страны, требуя срочного возврата долга, и тем самым дестабилизировать правительство, если оно затеет что-нибудь, политически невыгодное странам-кредиторам.)

Капитал – это факторы производства: сырье, оборудование, персонал, энергия и помещения. А вот из долларов к капиталам относятся лишь те, на которые приобретаются факторы производства. Остальные доллары, те, которые расходуются на личное потребление – не капитал. В правильной экономике не должно быть утечки факторов производства из страны.Всех факторов! В крайнем случае, допустим лишь обмен одних факторов производства на другие!

Мы терпим утечку капитала, когда позволяем частным гражданам самим принимать решение, на что тратить валютную выручку от продажи общественного достояния. Продажа сырья, энергии, оборудования, выезд квалифицированных специалистов – вот это на самом деле безвозвратные потери капитала. Все это к нам уже не вернется.

Рынок. Цель рынка – не в селекции, не в «выживании сильнейшего», а во взаимопомощи, в обмене плодами труда. Рынок должен зависеть от общества и служить его интересам.

Обмен товарами считается справедливым, когда он происходит без принуждения и его участники удовлетворены результатами. Для каждого обмена меру устанавливают потребности сторон. По мнению А.П. Паршева, рынок справедлив. Ибо только он позволяет измерить заслуги человека перед обществом. Когда покупатель соглашается за чье-то изделие отдать плоды своего труда, тогда оно, действительно, полезно.

Но, как считает сам же автор, беда в том, что современный «мировой рынок» большую часть истинно рыночных свойств потерял, кроме того, конкретно для России, он еще и смертельно опасен.

Валютные поступления в Россию

У нас в стране только два основных источника валюты: продажа сырья и иностранные кредиты. И челноки, и оптовые импортеры – это, на самом деле, мощный насос по откачке долларов за границу.

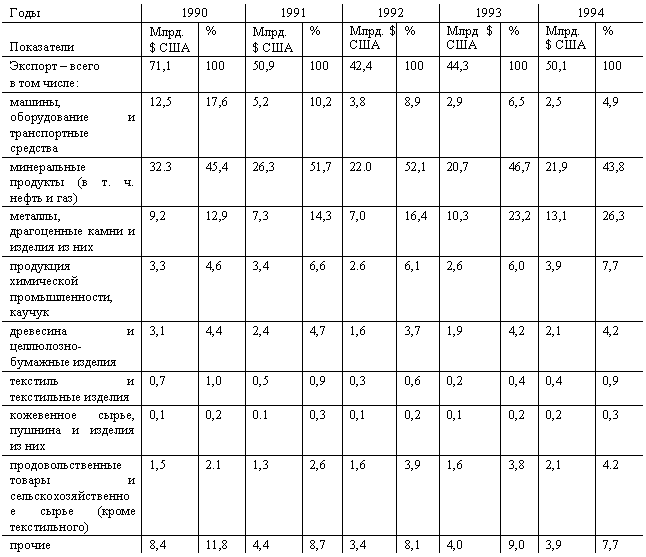

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ТОВАРОВ В СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ[4]

(в фактически действовавших ценах)

Кроме этого еще примерно на 10 млрд. мы экспортируем в страны СНГ (без Балтии), и еще на сумму от 2 до 7 млрд. военной техники. И все! Поступление кредитов – штука ненадежная, фактически все, что мы берем, тут же отдаем за предыдущие долги. Официальный же импорт товаров и услуг составляет 30—35 млрд. долларов (их надо вычитать из экспорта); валюту также вывозят «челноки» и туристы.

За 1994 год прибыль госбюджета при экспорте на 50 млрд. долларов составила всего около 6 миллиардов!

Теорема

Под свободным мировым рынком понимается ситуация, когда товары и капиталы могут свободно перемещаться по всему миру, валюты свободно конвертируются, пошлины на границах невелики, или вообще ни пошлин, ни границ нет, и предприятия, независимо от формы собственности, торгуют самостоятельно.