Он упал, как подкошенный, и неподвижно растянулся на блестящей траве. Я же отбросил пистолет и стал на колени возле него, тщетно стараясь вернуть его к жизни. Пуля не миновала цели; он был мертв. Когда я вполне понял это, я поднялся на ноги, смотря на росу, покрывавшую траву, на лунный свет, сверкавший на росе, и не видел ни того, ни другого.

Немного спустя Сафирия подошла совсем тихо, стала на колени возле своего возлюбленного, взяла его за руку и принялась звать жалобно, как обиженный ребенок. Она разгладила белокурые волосы, блестевшие в тех местах, где на них падал лунный свет, и трясла руку, тяжело лежавшую на ее коленях.

Я стоял, словно приросший к земле, и бессмысленно наблюдал за ней со странным ощущением пустоты в голове. Внезапно она подскочила с громким криком и протянула мне одну из своих маленьких белых ручек. Она была вся перепачкана ужасными красными пятнами, и я невольно отступил назад.

— Он умер, — рыдала она. — Вы убили его, он умер!

Мне казалось, что из каждого куста в лесу насмешливые голоса отвечали ей и что мириады бесов смеялись и ликовали и повторяли все снова и снова: «Он умер, умер, умер!»

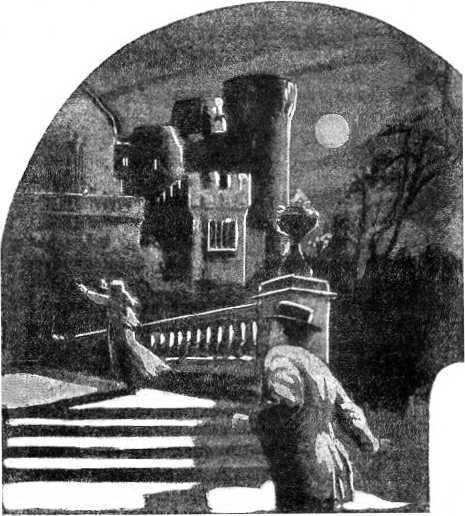

Я заговорил бы, но этот дьявольский голос остановил меня. Я приблизился к ней, и с быстротой мысли она отвернулась от меня и бросилась бежать. Не знаю, какое чувство подтолкнуло меня, быть может, страх остаться одному с этой ужасной фигурой, лежавшей под лунным светом, но я последовал за ней.

Она взлетела вверх по террасе и достигла дома, преследуемая мной, и исчезла сквозь маленькую дверь террасы.

Я сломал ее и последовал за ней. Мы бежали по коридорам в большую кирпичную галерею. Ноги ее не производили ни малейшего шума — я словно гнался за призраком. Но я нагнал ее, когда мы влетели в галерею, и, протянув руку, схватил ее за развевающиеся одежды.

Серебряная парча вместе со своей нежной вышивкой из жемчуга разорвалась, как паутина; но я крепко держал ее. Я так сильно давил ее руки, что думал, что она закричит. Но она не закричала. С секунду держал я ее, задыхающуюся от быстрого бега, словно в железных тисках.

Затем то, что я держал, начало рассыпаться. Атлас съеживался над рассыпающимся телом, вся, только что живая, фигура растворилась под моими руками. В страшном ужасе я отнял руки, и все оставшееся упало к моим ногам — несколько аршин смятой парчи, кусок золотистых волос. Лунный свет, вливавшийся в галерею, показал мне все это с безжалостной ясностью. Он сверкал на платье странного фасона, на жемчуге, на блестящих волосах и на горсточке пыли внутри, которая когда-то была принцессой Сафирией.

Мне осталось написать лишь немного. Бледный рассвет прокрадывается сквозь занавески и скоро настанет день. В лесу птички начинают двигаться, зеленые ветви дрожат новой жизнью. А под дубом с ястребиным гнездом лежит молчаливая фигура, которая когда-то была Максом Рейссигером, моим другом, или этим другим Максимилианом, графом Леухтенбергским, моим врагом. Как я могу сказать, кто это из двух, когда все так странно? Я знаю только, что убил одного из них и что недолго переживу его. В галерее также лежит все, что осталось от работы итальянских бальзамировщиков.

Где теперь она, та, которая жила в ней, я не знаю, я не могу оказать. Это также было делом моих рук; прикосновение крови, пролитой мною, было колдовством, обратившим в прах то, что пережило целые столетия.

И это награда мне. Я могу только сказать, как уже сказал один раньше меня: «Да вступятся все добрые христиане за душу мою, Эбергарта Альмериуса фон Такселя».

Эти бумаги были найдены на трупе несчастного принца фон Такселя в библиотеке замка. Его нашли с простреленным черепом при таких обстоятельствах, которые ясно указывали на самоубийство и к тому же самого решительного вида. Останки его друга, господина Рейссигера, были найдены под ястребиным гнездом несколько часов спустя. В галерее, однако, не было ни малейших следов какого-либо платья или чего-либо иного, что могло бы подтвердить письменное сообщение покойного принца относительно Сафирии фон Таксель. Это обстоятельство указывает на печальный факт, что дом Такселей страдает предрасположением к наследственному умопомешательству. В этом несчастном предрасположении, несомненно, надо искать причину как этого необычайного преступления, так и еще более странного вымысла о мраморном сердце.

Анри Фальк

СВИДАНИЕ ЗА ГРОБОМ

3-го апреля 1910 г.

Уснула, наконец!.. Спи спокойно, дорогая, любимая! Я буду хранить твой покой. Только, чтобы прогнать тоску, я буду вести этот дневник. Когда ты выздоровеешь, мы вместе прочтем его, и ты увидишь, как я люблю тебя.

Я боялся, что разбужу ее, но не мог не поправить ее руку, свисавшую с постели. Теперь обе лежат ровно, симметрично <…>.

Моя Люсиль, дорогая, единственная!..

Помощника найти! Кто же мне может помочь ходить за ней? Не родители же ее, грубые и алчные звери, живущие на ее счет и осмеливающиеся негодовать на ее поведение! А у меня самого — кто же? Единственный брат — в Африке — и мама, доживающая, после смерти отца, свои дни в родном Манте. Тревожить ее, старушку, я не считаю себя вправе, — довольно забот и тревог я причинил ей в жизни.

А друзья и приятельницы? Ну, эти, как известно, познаются в несчастье… Невесело у нас стало, — и они почти перестали заглядывать. Может быть, я и сам их разогнал своей угрюмостью и раздражительностью от горя. Да мне и не нужно никого. Я рад быть один с моей Люсиль…

Я хорошо ее вижу при этом слабом свете ночника… Розовая… слишком розовая… Рот полуоткрыт… Дыхание хриплое, быстрое, короткое… Мне кажется, я слышу скрип сдавленных легких…

Вероятно, у меня вырвались нечаянно два-три слова вслух. Она проснулась, узнала меня, попыталась улыбнуться… Я тихо сжал ее горячие ручки, дал ей выпить ложку воды, поддерживая голову… волосы разметались… Тихонько поцеловал ее… не в губы! Она снова уснула — слабенькая, кроткая, прекрасная…

Три года уже мы любим друг друга. Мы были так счастливы! Я работал, полный радостных надежд, а несчастье нежданно подкралось!

Она дышит спокойнее. Я, действительно, устал; даже сидя, шатаюсь от усталости. Подвину качалку к ее постели, — малейшее движение ее я почувствую и услышу.

4-го апреля.

Ей хуже… Моментами она бредит… Только впрыскивания облегчают ее страдания. По мне пробегает холодная дрожь, когда я вижу, как игла шприца вонзается в ее тело. А она смотрит на меня успокоенными глазами. Они уверяют, что ей не больно. Теперь они совещаются у меня в кабинете… Я припадаю ухом к двери, — ничего не слышно… Тихие, невнятные голоса…

Консилиум заявил, что надо известить родных.

5-го апреля.

Какая возмутительная сцена! Но я поступил энергично. Мать Люсиль здесь. Отец предпочел не нарушать своего покоя. Я вышел было погулять, в первый раз за всю неделю: врачи отправили меня. Хотел пройти в Люксембургский сад, но, повернув за угол, вспомнил, что не оправил постели Люсиль, и вернулся… к счастью.

Я вошел неожиданно — и застал Люсиль… в слезах! И теперь еще не могу без дрожи вспомнить. Тяжелобольную довести до слез! Это наглое, алчное животное — мать — воспользовалась моим отсутствием, потребовала у нее ключи от шкафа, позволила ей говорить, волноваться, плакать!..

Ведь с каждым словом, не только с каждой слезой, у нее вырывается частичка жизни! Я выгнал это животное из комнаты и пошел было за ней. Я задушил бы ее, но Люсиль умоляюще сложила руки… Я остался на пороге. Она что-то начала о том, что Люсиль — ее дочь, что у нее должны быть и собственные деньги и вещи… Но я выразительно сказал ей, что она у меня в доме и при малейшей новой выходке я ее вышвырну вон. Когда я подошел к Люсиль, она взяла и поцеловала мою руку.