Стреляли пушки, как обычная артиллерийская батарея на земле, залпом по команде. Сигналом служило загорание на командном щитке красной лампочки. Только вот земной шар куда увесистее ТБ-3. Неприятным сюрпризом оказался разворот самолета за счет несинхронной стрельбы пушек в крыле — один артиллерист дернул за шнур чуть раньше, другой — чуть позже. Избавиться от этого при подобной схеме управления огнем было невозможно.

В сентябре 1935 г. Г-52 проходил государственные испытания в НИИ ВВС. Там сделали 62 выстрела. Деформаций планера не обнаружили. Общий вывод испытателей гласил: «Проведенные стрельбы на земле и в воздухе показали принципиальную возможность стрельбы из откатных 76 мм пушек (обр. 1927 г. и 1931 г.), установленных на самолете ТБ-3, что является первым опытом как у нас в СССР, так и по имеющимся материалам — за границей». В числе недостатков указали на низкую скорострельность (4–5 выстрелов в минуту, при удвоении расчетов — 8-10), невозможность регулировки установки орудий, малый боезапас (Гроховский в ответ предлагал сделать «погреба» в бомбоотсеке), несинхронность стрельбы, разные баллистические характеристики пушек (снаряды летели по разным траекториям и при увеличении дальности стрельбы разброс попаданий значительно увеличивался), отсутствие гильзоулавливателя у зенитной пушки. В принципе все эти проблемы были решаемы: ввести автоматизацию подачи боеприпасов и заряжания, электрифицированный спуск, предусмотреть регулировку лафетов, ставить орудия какой-то одной системы. Частично эти вопросы уже решались для артиллерии боевых кораблей.

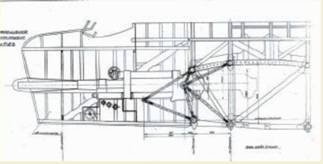

Схема размещения 76-мм зенитной пушки в носовой части самолета

Укладка для снарядов

Вид сзади на зенитную пушку обр. 1931 г.

Ствол 76-мм полковой пушки без обтекателя

Если пушки в полете не использовались (например, при перегонке машины), то их стволы закрывались обтекателями

Новое место штурмана в фюзеляже, ящик с рычагом на полу — бомбосбрасыватель

Теоретики из Военно-воздушной академии уже разрабатывали сценарии возможных боевых операций с применением «летающих батарей». Начальник инженерно-командного факультета писал: «Установка пушки 76 мм калибра с нормальной начальной скоростью открывает новую эру в области вооружения самолетов». Г-52 собирались применять для поддержки воздушных десантов и использовать в качестве подвижных зенитных батарей…

В дальнейшем предлагалось сделать пушечные установки подвижными, снабдить артиллеристов дальномерами и полуавтоматическими прицелами, сконструировать прибор для автоматической установки дистанционных трубок. А замахиваясь еще дальше, фантазировали об эскадрах «летающих батарей» с единой системой управления огнем, где флагман мог бы сосредотачивать всю мощь артиллерии соединения на выбранных им целях, непосредственно управляя их орудиями по радио.

Гроховский, хоть и считался большим фантазером, намечал на будущее более реальные цели. Следующим этапом должен был стать ТБ-ЗР (с моторами М-34Р) с тремя мощными пушками обр. 1931 г. Рассматривался и вариант с двумя неподвижными пушками в крыле (обр. 1927 г. или зенитными обр. 1931 г.) и одной 45-мм полуавтоматической противотанковой 19К (знаменитой «сорокапятки») на передней или задней турели. В материалах Экспериментального института сохранился и рисунок машины с двумя неподвижными 76-мм пушками обр. 1931 г. в крыле и двумя 45-мм пушками на открытых турелях спереди и сзади. Поскольку зенитка давала гораздо более сильную отдачу, то ее переместили из консоли в пространство между двигателями. Это обеспечило и большее удобство для артиллеристов, поскольку высота крыла там была больше.

В целом командование ВВС РККА к экспериментам с «самолетами-батареями» относилось одобрительно. В акте утверждения отчета о госиспытаниях «объекта Г -52» (датированным октябрем 1935 г.) было написано: «…заказать в 1935 г. серию самолетов ТБ-3 М-34Р в 12 шт. с установкой на них 2-х пушек обр. 1927 г. и одной зенитной обр. 1931 г. со сроком изготовления 1 — го декабря с.г.». То есть выпустить малой серией тот же Г-52, но на базе ТБ-3 усовершенствованной модификации, запущенной к тому времени в производство.

Но концепция ТБ-3 с классическими пушками имела и немало противников. Еще в июне 1932 г., когда Гроховский только высказал эту идею, тогдашний начальник НИИ ВВС Бузанов в письме к начальнику ВВС РККА Я. И. Алкснису доказывал, что Р-5 с подвеской восьми-десяти реактивных снарядов может сделать то же самое, что и Г-52, но при этом обойдется вшестеро дешевле, а обладая лучшей маневренностью и меньшими размерами, сам окажется менее уязвимым. Работу Гроховского закрыли. Ни одного серийного Г-52 не построили. А вот работы по ракетному вооружению тяжелых самолетов продолжили.

Артиллерист в крыле располагался сидя на матрасе, который виден слева. Справа — зажимы для снарядов

Вид сзади на пушку, установленную в крыле

Вид на полковую пушку изнутри крыла

Рисунок перспективного варианта «воздушного линкора» с двумя неподвижными 76-мм зенитными пушками в крыле и двумя 45-мм пушками на турелях

За рубежом установкой орудий подобного калибра занялись уже в годы Второй мировой войны и успешно решили эту задачу. Так появились американские тяжелые штурмовики Норт Америкэн B-25G и В-25Н с 75-мм пушками. Первый из них в небольшом количестве поставлялся в СССР по ленд-лизу и применялся АДД и морской авиацией. В Италии небольшой серией строили Пьяджо Р. 108А на базе четырехмоторного бомбардировщика с еще более мощной 102-мм пушкой. И американский, и итальянский самолеты в первую очередь предназначались для действий на море — против судов и небольших кораблей. Но назвать их «летающими батареями» нельзя — во всех случаях на машине монтировалось всего одно орудие. Так что наш Г-52 — явление уникальное.

«Рамы» небесные

Считается, что самолеты двухбалочной и двухфюзеляжной схем выпускались, в основном, в 1920-1930-е гг., а также в годы Второй мировой войны. О подобных летательных аппаратах было рассказано в предыдущем номере журнала. Однако и после войны интерес к схеме «рама» у конструкторов не пропал. К примеру, в ОКБ П.О. Сухого по заказу военных, оценивших эффективность применения германской «рамы» FW 189, был создан и успешно испытан разведчик-корректировщик артиллерийского огня Су-12 (1947 г.). Впрочем, в «век реактивной авиации» до серийного производства этого самолета дело не дошло. А самой массовой и самой популярной «рамой» в это время продолжал оставаться созданный еще в годы войны британский реактивный истребитель Де Хэвилленд DH-100 «Вампир» (Vampire). Его серийное производство развернулось уже после окончания войны. «Вампир» стал самой массовой реактивной «рамой» в истории — 4400 экз. (по другим данным — 4850 экз). Развитием данной схемы с одним двигателем и двумя хвостовыми балками стали послевоенные самолеты «Веном» (de Havilland 112 Venom — 1949 г., 1488 экз.), а затем в серию пошли двухдвигательные «Си Виксн» (de Havilland 110 Sea Vixen- 1954 г., 140 экз.). В освоении новой реактивной техники очень пригодился учебно-тренировочный вариант «Вампира» (D.H.115 — 1950 г., 911 экз., по другим данным — 1127 экз.).