693 года (360 + 333), «арабский» повтор.

999 лет (333 + 333 + 333).

1026 лет (360 + 333 + 333).

1053 года (360 ? 2 + 333), «христианский» повтор.

1413 лет (360 ? 3 + 333), «римский» повтор.

1773 года (360 ? 4 + 333) и

1800 лет (360 ? 5), «греческие» повторы.

2133 года (360 ? 5 + 333), «еврейский» повтор.

2466 лет (360 ? 5 + 333 ? 2), «вавилонский» повтор.

2799 лет (360 ? 5 + 333 ? 3), «египетский» повтор.

3132 года (360 ? 5 + 333 ? 4).

3465 лет (360 ? 5 + 333 ? 5).

В любом случае присутствуют числа 360 и 333. Число 360 мы встречали в разговоре о прецессионном круге. Оно может быть сочтено за число божественное, положенное Богом в основу вращения земли. А число 333 – дьявольское, половина от 666, Числа зверя. Не скажу, почему взята половина, но факт остается фактом: в основе истории Скалигера число «божье» и число «зверя».

Дальнейшие «игры» с цифрами, из которых составлена мировая хронология, неизменно выводят к трем шестеркам:

(360 + 360 + 360 + 360 + 360): (360–333) = 1800: 27 = 66,6 666 666…

Или: 360: (360–333) ? 2 = 360: 54 = 6,66 666 666…

Случайности в образовании таких «исторических повторов» быть не может. Они сконструированы специально. Однако мы должны учитывать, что каббалистическая хронология должна была возникнуть задолго до Скалигера, и он стал всего лишь завершителем определенной традиции. Н. А. Морозов писал:

«Значит, при нужде, старинному историку приходилось восстановлять число лет царствования древних властелинов какими-либо каббалистическими действиями над буквами их имен, то есть все равно, что разгадывать по картам, тоже имеющим непосредственную связь с каббалистикой… На этой почве неизбежно должны были возникать попытки каббалистического определения всех исторических событий, – попытки создания каббалистической хронологии, начиная от определения времени сотворения мира».

Та традиционная хронология, которую мы имеем в качестве «учебника», – лишь остаток первоначальной задумки. Труды нашего основного хронолога дополнялись и изменялись стараниями его последователей, самым крупным из которых был Дионисий Петавиус. Скалигеры же, отец и сын, судя по всему, были представителями философской концепции, согласно которой этот несовершенный мир создан Богом, а руководит им дьявол, а потому и в основу своей хронологии положили Число зверя из Апокалипсиса – 666».

Так, оттолкнувшись от хронологических сдвигов, обнаруженных А. Т. Фоменко, Жабинский пришел к своим первым выводам и, конечно, решил приложить их ко всей хронологической шкале, чтобы проверить повторяемость событий мировой истории. И тут начинается самое интересное.

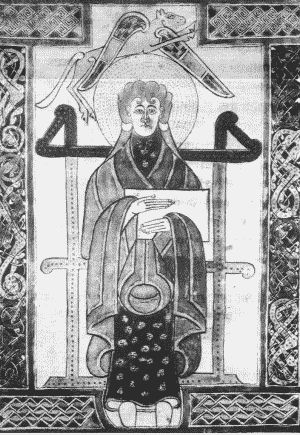

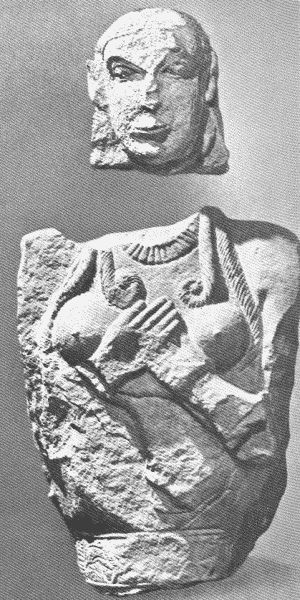

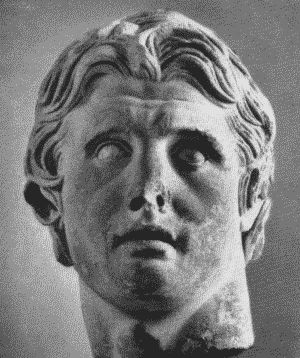

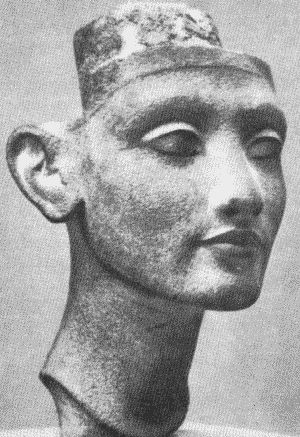

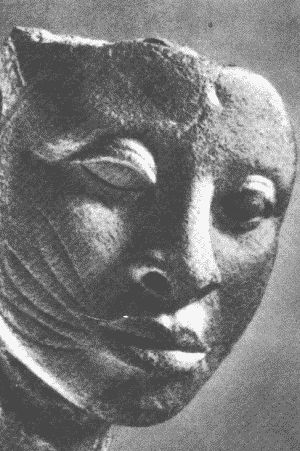

Будучи искусствоведом и художником, преподавателем живописи в художественном вузе, он мгновенно заметил, что прежде всего в мировой истории повторяется стилистика произведений искусства. От IX века до н. э. и вплоть до начала нашей эры происходит прогрессивный рост мастерства, затем до IX века н. э. – его падение буквально до пещерного уровня, а затем снова начинается рост, причем во всех трех «траках» (рост – падение – рост) есть стилистически параллельные периоды. Тогда А. М. Жабинский забросил нумерологические упражнения и занялся делом, более близким его профессии, а именно восстановлением истории искусства.

В этой работе он исходил из совершенно здравого постулата: хронология – вспомогательная историческая дисциплина, а искусство не является вспомогательной отраслью деятельности человека. А если так, не хронологи должны присваивать даты произведениям искусства, а наоборот, анализ искусства должен показывать историкам направление развития человечества для построения правильной хронологии.

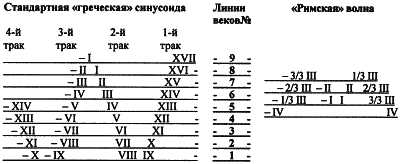

И у него получилось то, что он назвал «синусоидой», в которой по «линиям веков» совершенно определенно прослеживается стилистический параллелизм в искусстве, а как позже выяснилось, и в литературе. Причем синусоида – не одна, а несколько: стандартная греческая, ассирийско-египетская, индийско-китайская, а также их разновидности – «волны»: римская, византийская, арабская.

Попутно удалось объяснить многие удивительные явления древности, например аттикизм.

«АТТИКИЗМ, литературное направление в древнегреческой и отчасти в древнеримской риторике. Развилось во 2 в. до н. э. как реакция на азианизм, культивировало «подражание классикам» – соблюдение языковых норм аттических прозаиков 5 в. до н. э., простоту и строгость стиля. В области стиля аттикизм уступил азианизму, но в области языка одержал верх: имитация языка аттической прозы многовековой давности осталась идеалом всего позднеантичного греческого красноречия» (из Литературного энциклопедического словаря).

Что означает этот самый аттикизм? А означает он лишь одно: в XVI веке хронологи датировали латинскую часть культуры Ромейской (Византийской) империи некоего периода II–I веками до н. э., а греческую часть той же культуры того же периода – V–IV веками до н. э. Так в истории образовался «зигзаг»: греческая культура, пройдя свой путь от V до II века до н. э., уткнулась сама в себя, но уже в изображении римлян. Объяснить, с какой стати развившаяся культура вернулась к своим истокам, и даже стала имитировать язык «аттической прозы многовековой давности», совершенно невозможно с точки зрения здравого смысла.

У Жабинского аттикизм легко обнаруживается при сравнении стандартной «греческой» синусоиды с ее «римской» волной.

Вообще результаты, полученные этим автором при анализе скалигеровской хронологии, просто потрясающие. Но, к сожалению, выводы, сделанные им, не во всем хороши; оказалось, что детерминистский стиль мышления, требующий определенности и установления взаимосвязи между явлениями, присущ как сторонникам традиционной истории, так и ее критикам. А вывод, сделанный Жабинским, таков: если синусоиду сложить, как гармошку, получится цельная, объемная история. Но почему?