РЕСТОРАН «ВЕРСАЛЬ»

В зале было шумно. За столом сидели люди друг друга знающие, поэтому царила здесь обстановка непринужденной веселости, дружества и приятельской открытости. На сцене певец, загримированный под Вертинского, пел слишком громко и очень уж картинно ломал длинные свои пальцы – хруст во время музыкальных пауз был слышен в зале: закрой глаза – будто сапогами по сухому валежнику.

Возле сцены – столик для особо почетных гостей. Здесь Николай Иванович Ванюшин, профессор Гаврилин с дочкой Сашенькой и главный режиссер театра «Ко всем чертям» Ефим Михайлович Долин.

Певец на сцене обхватил голову руками, простонал:

Ефим Михайлович Долин, засмущавшись, покашлял и, чтобы разрядить неловкость, первым зааплодировал.

– Все же, господа, – чересчур игриво сказал он, – я, иудей, признаю справедливость в дележе нашего племени на евреев и жидов. Всякие Троцкие и Керенские – чем не жидоморды?! А кто посмеет сказать о господине Абрамовиче что-либо, кроме как: еврей?

– Я, – хмыкнул Ванюшин. – Дерьмо ваш Абрамович! Сам кашу заваривал, а теперь всем за границей в жилетку плачется. Дрек! И ты, Фима, сволочь. Пусть бы при мне кто посмел про россиянина хоть словечко обидное сказать! Я б немедля глотку перегрыз. А ты изгиляешься перед нами, своих соплеменников продаешь хуже любого черносотенца. Так себя потаскухи ведут, Фима, дешевки притом.

– Когда вы начнете браниться по Далю, – сказал профессор Гаврилин, – заранее предупредите, я уведу дочь.

– Сашуля, – рассмеялся Ванюшин, – ваш папа – ханжа. Вы у нас единственная одаренная поэтесса, вам не надо бояться гримас жизни, вам их надо видеть. Вот, например, на всех заборах каждую ночь теперь появляются такие призывы, начертанные рукою юных мужей, что мне, знатоку российского, мудрого и целесообразного мата, и тому завидно. А папа, верно, велит вам проходить мимо этих образчиков народной мысли с закрытыми глазами. Родители, родители… Прохиндеи и лжецы.

– Коля, вы зачем этак-то?

– Любил барин нотации читать.

– Я нотации читаю лакеям, – жестко возразил Гаврилин, – когда мне подают пережаренное мясо.

Ванюшин придвинулся к Гаврилину и жарко выдохнул – не поймешь: то ли пьян, то ли издевается:

– А вот я мяса никому не подаю, но – все равно лакей! Имеющий рубль не станет пить пустой чай, у кого десятка – потребует шашлыка на ребрышке, а кто владеет тысячами – тому подавай печатное слово! А как же? Тысяча – вот визитная карточка цивилизованного человека. А ему без триппера и скандальной хроники – жизнь не в жизнь! Скандальную хронику – а ее сущность составляет политический репортаж, публицистическая гневность и сводка с фронта, – это все ему, цивилизанту, подаю я – лакей и прихвостень! Мне платят не за талантливость, а за количество строк и запах жареного! И тебе, профессор, тоже. А Долину – подавно. Он такие вонючие пьесы ставит – просто тошно. Зато меценатам нравится. А что есть меценат? Оно есть некультурная сволочина, которая позволяет себе судить обо всем и советы давать всем, потому как может платить.

Сашенька слушала Ванюшина жадно, нахмурив пушистые стрельчатые брови. Долин катал хлебные шарики на скатерти, а Гаврилин скептически улыбался и цыкал зубом – будто что попало в дупло.

– Мой репертуар не так уж плох, напрасно ты так резко, – возразил Долин, – народу нравится, во всяком случае.

– Замолчи! У тебя нет репертуара, у тебя набор дурно пахнущих анекдотов.

– Знаете, почему вы не правы? – задумчиво спросил Гаврилин. – Вы, Коля, не правы оттого, что плохо знакомы с историей русской государственности.

– А ее-то и нет. Есть сплетни, далекие от историзма, и пошлые байки про то, как Екатерина с Потемкиным в постели развлекалась! А истории государственности нет!

– Ты сердишься, Юпитер, значит, ты не прав.

– Я не сержусь. Я утверждаю. Убедите в обратном – с огромной радостью признаю себя побежденным.

– Я постараюсь убедить вас в письменном виде.

– Как?

– А вот так. Напишу в ваш лакействующий орган.

– Когда, профессор? Лет через пять? Нас тогда вышибут отсюда в объятия к китайским мудрецам! Русская интеллигенция похожа на существо с огромной головой, но без рук. И с великолепным языком: болтать можем прелестно, писать – в год по чайной ложке, надиктовывая, а делать – нет, это мы не можем, пусть мужик делает, мы будем скорбно комментировать и намечать перспективы.

– Вам бы застрелиться, – посоветовал Гаврилин.

– Ха-ха! Я жить хочу! Мне приятно жрать кислород – единственное, что человеку отпускают бесплатно!

– Не надо ссориться, господа, – сказал Долин, – в конце концов мы все единомышленники.

– Не надо! – согласился Ванюшин и легко плеснул в свой бокал льдистой, с хлебной желтизной, смирновки. – Ни к чему! Сашенька, лапа, почитайте свои стихи – они сильны и чисты, я прошу вас, девочка!

В зал вошли три пьяных офицера. Один из них, низенький, раскосоглазый, поразительно напоминающий атамана Калмыкова, визгливо закричал:

– Ма-а-альчать!!!

В привычном к таким выходкам зале – чему за годы революции не выучили российскую интеллигенцию?! – все смолкло.

Один из троих вошедших выхватил из-за спины горн и серебряно заиграл позывные кавалерийского марша.

– А-аркестр! – приказал низкорослый. – Валяй «Боже, царя храни»!

Первая скрипка, треща фрачными фалдами, гарцуя, пронеслась между столиками – к офицеру.

– Господа, у нас не тот состав, чтобы играть эту мелодию! Может получиться весьма фривольно.

– Дали вам, собакам, фриволю, – сказал офицер. – А ну играй, сука горбоносая!

– Но…

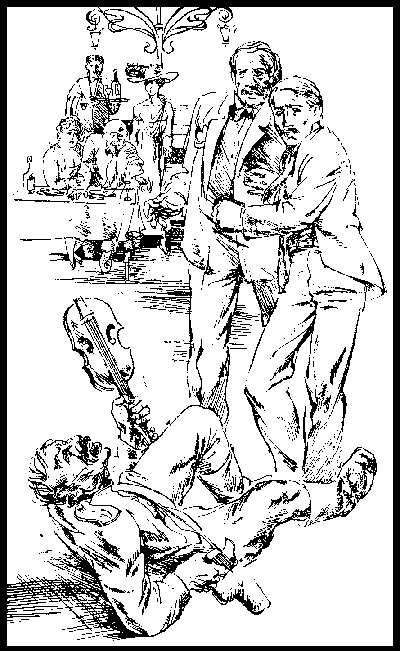

Офицер вырвал у музыканта скрипку и поднял ее над головой. Тишина в зале сделалась напряженной и гулкой. Ванюшин грузно поднялся, оттолкнул стул и пошел на офицера. Остановился перед ним – огромного роста, бешеный: усы топорщатся, лоб в испарине.

– Вон отсюда, – негромко сказал он офицеру.

Тот начал скрести кобуру негнущимися, в золотистых волосках, пальцами. Из-за столика, поставленного близко к двери, поднялся франтоватый молодой человек, быстро подошел к офицеру, который уже ухватил пистолет за рукоять, и чуть тронул его за плечо. Офицер обернулся, и молодой человек с размаху ударил его в подбородок. Офицер, грохнувшись, проехал на заднице по вощеному паркету – к дверям.

Заверещали пронзительными голосами дамы; биржевые спекулянты и интеллигенты молчаливо замахали руками в трескучих манжетах, выражая при этом крайнюю степень озабоченности.

Офицер, лежа на полу, достал пистолет и начал целиться в молодого человека, пытаясь унять дрожь в руке, но тот в прыжке выбил у него оружие и неторопливо повернулся, чтобы вернуться на свое место. Ванюшин бросился к нему, обнял, расцеловал неловко, по-медвежьи – в шею.

– Исаев! – закричал он. – Боже мой, Максим Максимович! Откуда здесь? Какая радость, а?! Исаев! Максим!

Ванюшин вел Исаева через зал, к своему столику, и все аплодировали ему, прочувствованно повторяя:

– Прекрасно! Чудно! Какая смелость!

А в это время с потушенными огнями на владивостокский рейд входит полувоенный корабль. На носу, крепко вбив свое тело в палубу, стоит атаман Григорий Михайлович Семенов. Он щурит острые глаза, кусает ус, жует губами. Сейчас решается его судьба: быть ему верховным главнокомандующим всеми войсками России или Меркуловы окончательно одержат верх.