Колонии микроорганизмов

Коло'нии микрооргани'змов, видимые невооруженным глазом скопления клеток (бактерии, дрожжевые грибы) или разрастания мицелия (плесневые грибы) одного вида микроорганизмов; образуются при их размножении или росте на твердом субстрате; имеют вид плоских или выпуклых образований на поверхности плотной питательной среды. К. м. получают в лабораторных условиях посеве микроорганизмов на мясопептонный агар или другие среды. К. м. бывают крупные или мелкие, гладкие или складчатые, блестящие или матовые, с краями ровными, лопастными или др., сероватые или, при образовании пигментов, окрашенные в различные оттенки желтого, оранжевого, красного или др. цветов; колонии плесневых грибов покрыты пушистым налетом. Характеристика колонии по форме, цвету и др. обычно входит в описание вида микроорганизма. В естественных условиях К. м. могут возникать на поверхности пищевых продуктов, в почве, грунте водоёмов и т.п. См. Микроорганизмы , Бактерии .

А. А. Имшенецкий.

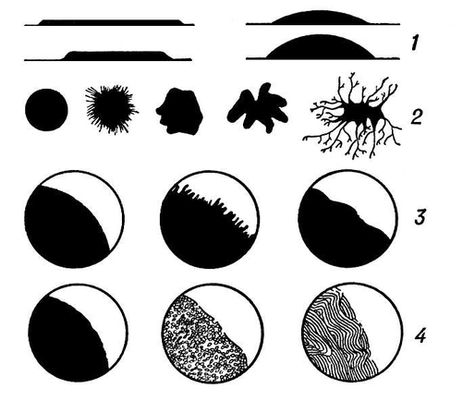

Морфологическое и структурное разнообразие колоний: 1 — формы выпуклости колоний над поверхностью питательной среды; 2 — очертания колоний; 3 — характер края колоний; 4 — внутренняя структура колоний.

Колония (биол.)

Коло'ния (биологическое), совокупность особей, возникших в результате не доведённого до конца деления или почкования и органически связанных между собой. Образование К. характерно для некоторых одноклеточных водорослей и водных беспозвоночных животных (см. Колониальные организмы ). К. разнообразны по форме, размерам и расположению составляющих их особей: могут быть свободноплавающими и прикрепленными. У растений среди свободноплавающих К. наиболее распространена шаровидная форма (например, у вольвокса ), встречается также эллипсоидная, реже цилиндрическая, нитевидная и даже разветвленная. Прикрепленные К. у растений бывают нитчатые, мешковидные, мешковидно-пластинчатые и древовидные. Примитивные К. у растений характеризуются равномерным расположением клеток в толще объединяющей их слизи; в более высокоорганизованных К. происходит некоторая дифференциация, при которой клетки отодвигаются к периферии К.

У животных настоящая К. имеет общее тело, не принадлежащее в отдельности ни одной особи (зооиду). Все зооиды в К. могут иметь одинаковое строение (мономорфная К.); чаще наблюдается морфологическая и физиологическая дифференцировка (полиморфная К.): одни особи выполняют функции питания, другие — защиты, третьи — размножения. В результате специализации отдельные зооиды зависят друг от друга и не могут существовать вне К. Сама К. может рассматриваться как индивид высшего порядка. Индивидуальность К. проявляется в особенностях ее морфологии и в своеобразном индивидуальном развитии, свойственном каждому виду колониальных животных. В примитивных К. отдельные зооиды обмениваются питательными веществами (мшанки, гидроиды, большинство коралловых полипов, колониальные асцидии). В высокоорганизованных К. (например, у морских перьев) от одного зооида к другому передаётся и раздражение. У некоторых (у сифонофор, пиросом) наблюдаются согласованные движения.

С К. не следует смешивать семьи общественных животных (муравьев, пчёл, термитов и др.), отдельные члены которых органически не связаны между собой, а также такие сообщества животных, в которых особи хотя и тесно соприкасаются друг с другом, но не имеют общего тела К. и происходят от разных родителей (например, ложные К. цефалодискус перистожаберных, друзы мидий). Иногда К. называют также временные совместные поселения некоторых птиц в период размножения и выкармливания птенцов (см. Птичьи базары ).

Д. В. Наумов, Т. В. Седова.

Колония (город в Уругвае)

Коло'ния (Colonia), Колония дель-Сакраменто (Colonia del Sacramento), город и порт в Уругвае, на берегу залива Ла-Плата; административный центр департамента Колония. 12,8 тыс. жителей (1963). Текстильные, кожевенные и мясоперерабатывающие предприятия.

Колония имени М. Горького

Коло'ния и'мени М. Го'рького, воспитательное учреждение для несовершеннолетних правонарушителей. Была организована в 1920 Полтавским губнаробразом под Полтавой, в 1926 переведена под Харьков (Куряж). В 1920—28 колонией заведовал А. С. Макаренко . В 1921 ей было присвоено имя М. Горького. В 1923 она стала опытно-показательным воспитательным учреждением Наркомпроса УССР. На опыте колонии Макаренко создал и проверил основные положения организации детского коллектива. История колонии, труд педагогов нашли яркое отражение в книге Макаренко «Педагогическая поэма». В 1928 колонию посетил М. Горький, свои впечатления он отразил в статье «По Союзу Советов» (см. Собр. соч., т. 17, 1952, с. 113—232). В 1936 колония передана в систему исправительно-трудовых учреждений.

Колония-поселение

Коло'ния-поселе'ние, в СССР вид исправительно-трудовой колонии. К.-п. созданы в 60-х гг. В К.-п. по решению суда переводятся осужденные из колоний общего, усиленного и строгого режимов, твердо вставшие на путь исправления, по отбытии ими не менее половины срока наказания (если к ним по закону может быть применено условно-досрочное освобождение ) или по отбытии не менее двух третей срока наказания (если к ним условно-досрочное освобождение не может быть применено). В К.-п. осужденные содержатся без охраны (но под надзором), в часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения по всей территории колонии, а с разрешения администрации — вне территории колонии, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы или в связи с обучением. С разрешения администрации осуждённые могут проживать на территории колонии со своими семьями, обзаводиться личным хозяйством и т.д. Оплата труда в К.-п. установлена применительно к тарифным ставкам рабочих и служащих с понижающим коэффициентом на 20%; независимо от всех удержаний осуждённым выплачивается не менее 50% общей суммы их заработка. Перевод в К.-п. осуществляется для закрепления результатов перевоспитания осуждённых, создаёт необходимые предпосылки для успешной адаптации их к условиям нормальной жизни.

Колонковое бурение

Коло'нковое буре'ние, вращательное бурение, при котором разрушение породы осуществляется не по всей площади забоя, а по кольцу с сохранением внутренней части породы в виде керна . При К. б. частицы разрушенной породы удаляются из забоя и выносятся на поверхность промывочной жидкостью, нагнетаемой буровым насосом в колонну бурильных труб. Выбуренный керн входит в колонковую трубу и по мере углубления скважины заполняет её. Периодически керн заклинивают, отрывают от забоя и поднимают на поверхность. К. б. осуществляется буровыми установками, с помощью которых производятся спуск и подъём инструмента, вращение и подача бурового снаряда и др. операции. В зависимости от твёрдости и абразивных свойств горных пород для бурения используются буровые коронки (или долота) различных типов (см. Долото буровое , Коронка буровая ). К. б. проходят вертикальные, наклонные, восстающие, многозабойные скважины в породах с самыми разнообразными физико-механическими свойствами. К. б. применяется, как правило, при разведке твердых полезных ископаемых, а также в инженерно-геологических изысканиях. См. также Бурение .