Коляков Яков Ефремович

Коляко'в Яков Ефремович [р. 2(14).5.1895, Киев], советский микробиолог, профессор (1940). Заслуженный деятель науки РСФСР (1947). Член КПСС с 1919. После окончания Харьковского ветеринарного института (1919) — на практической и научной работе в рядах Красной Армии. С 1940 по 1971 заведующий кафедрой микробиологии Московской ветеринарной академии. К. разработал многие научные и практические вопросы таких опасных и распространённых болезней животных, как инфекционная анемия лошадей, перипневмония крупного рогатого скота, колибактериоз молодняка и др. Награжден орденом Ленина, 2 др. орденами, а также медалями.

Соч.: Инфекционная анемия лошадей, М. — Л., 1940; Ветеринарная микробиология, М., 1952, 3 изд., М.. 1965.

Кома (коматозное состояние)

Ко'ма (от греч. koma — глубокий сон, дремота), коматозное состояние, угрожающее жизни состояние, характеризующееся потерей сознания, резким ослаблением или отсутствием реакции на внешние раздражения, угасанием рефлексов до полного их исчезновения, нарушением глубины и частоты дыхания, изменением сосудистого тонуса, учащением или замедлением пульса, нарушением температурной регуляции. К. развивается в результате глубокого торможения в коре головного мозга с распространением его на подкорку и нижележащие отделы центральной нервной системы вследствие острого нарушения кровообращения в головном мозгу, травм головы, воспаления (при энцефалитах, менингитах, малярии), а также в результате отравлений (барбитуратами, окисью углерода и др.), при диабете сахарном , уремии , гепатите (уремическая, печёночная К.). При этом возникают нарушения кислотно-щелочного равновесия в нервной ткани, кислородное голодание, нарушения ионного обмена и энергетическое голодание нервных клеток. К. предшествует прекоматозное состояние, на протяжении которого происходит развитие указанных симптомов. Лечение: устранение причины, вызвавшей К.; мероприятия, направленные на восстановление кислотно-щелочного равновесия, ликвидацию коллапса , восстановление дыхания, борьбу с кислородным голоданием.

Кома (физич.)

Ко'ма (от греч. kome — волосы), одна из аберраций оптических систем ; заключается в том, что каждый участок оптической системы, удалённый от её оси на расстояние d (кольцевая зона), даёт изображение светящейся точки в виде кольца, радиус которого тем больше, чем больше d. Центры колец не совпадают, в результате чего их наложение, т. е. изображение точки, даваемое системой в целом, принимает вид несимметричного пятна рассеяния; его размеры пропорциональны квадрату угловой апертуры системы и удалению точки-объекта от оси системы. К. очень велика в параболических рефлекторах и является основным фактором, ограничивающим их поле зрения. В сложных оптических системах К. обычно исправляют совместно со сферической аберрацией подбором линз. Если при изготовлении системы допущена децентрировка одной из поверхностей, то К. искажает изображения и тех точек, которые расположены на оси системы.

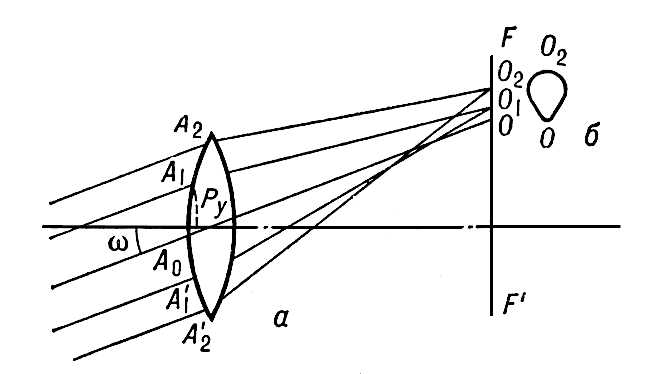

Рис. 1. Кома в простой оптической системе при прохождении пучка параллельных лучей: а — луч, проходящий через центр системы под углом w, пересекает фокальную плоскость FF' в точке О. Лучи, проходящие систему в симметричных относительно оси точках A1 , А1 ', A2 , A2 ',..., собираются системой в плоскости FF' не в точке О, а в точках О1 , О2 , ..., удалённых от О на расстояние, пропорциональное d=Py (d — удаление от оси точки, в которой луч пересекает систему); б — пятно рассеяния, наблюдаемое в фокальной плоскости вместо точечного изображения О.

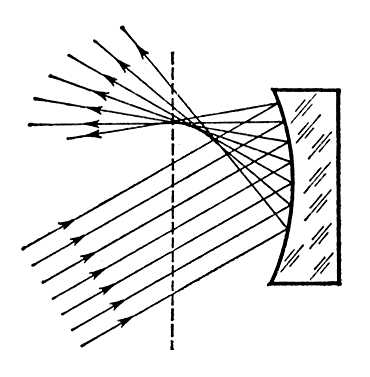

Рис. 2. Эффект комы в параболическом зеркале.

Комагатаке

Комагата'ке, действующий вулкан в Японии на полуострове Осима (о. Хоккайдо). Высота 1140 м. Крупные извержения андезитовых лав в 1640 (с сильным землетрясением), 1856, 1929, 1942.

Комагматические породы

Комагмати'ческие поро'ды, комагматы [от лат. co (cum) — вместе, сообща и магма ], различные магматические горные породы, обладающие общими структурными, минералого-петрографическими, петрохимическими и геохимическими особенностями, что позволяет считать их производными единого магматического источника. Термин «К. п.» введён американским петрографом-геохимиком Г. С. Вашингтоном (1906). К. п. образуются в течение одного тектономагматического цикла, при этом от ранних производных к более поздним происходит обычно постепенное покисление магмы и обогащение её щелочами, летучими компонентами и рудными элементами. Отличительные особенности различных К. п. обусловлены процессами дифференциации, ассимиляции и гибридизма, а также геологическими и физико-химическими условиями, в которых происходило их формирование. К К. п. относятся разнообразные интрузивные, субвулканические и эффузивные породы.

Лит.: Афанасьев Г. Д., Гранитоиды древних интрузивных комплексов Северо-Западного Кавказа, «Тр. института геологических наук АН СССР», 1950, в. 69; Руб М. Г., Макеев Б. В., Васильева Г. Л., Критерии комагматичности интрузивных, субвулканических и эффузивных пород на примере Мяо-Чанского района, «Изв. АН СССР. Сер. геологическая», 1964, №1; Washington Н. S., The Roman comagmatic region, Wash., 1906 (Carnegie institution of Washington. Publ. № 57).

Команд модификация

Кома'нд модифика'ция, автоматическое преобразование команд программы в процессе её выполнения на ЦВМ: приём программирования при организации групповых операций , упорядочении размещения информации в ячейках запоминающего устройства и т.п. К. м. обеспечивает выполнение большого объёма вычислений на основе сравнительно небольшой по составу команд программы: одни и те же команды преобразовывают и используют для различных целей, например для обработки данных из различных мест памяти ЦВМ или составления новых команд. К. м. может выполняться программными средствами либо аппаратными средствами, например, с использованием элементов управления на пульте оператора. При К. м. может меняться любая часть команды; в зависимости от характера изменения команд различают переадресацию, изменение кода операции, изменение признаков.

Наиболее часто преобразовывается адресная часть команды: изменяются адреса команд в ячейках оперативной памяти или в устройстве управления ЦВМ. Во втором случае команды в ячейках памяти остаются неизменными, а увеличение или уменьшение адресов происходит в устройстве управления непосредственно перед выполнением команды. При программном формировании команды строят посредством вспомогательных программ из подготовленных заранее или вычисленных в ходе выполнения программы кодов. В тех случаях, когда требуется придать команде её первоначальный вид (такая необходимость может возникнуть, например, при переадресации в ячейках памяти), К. м. называют восстановлением кода. К. м. облегчает программирование, сокращает «длину» программы, экономит объёмы запоминающих устройств и повышает производительность ЦВМ.