Костумбризм

Костумбри'зм (исп. costumbrismo, от costumbre — нрав, обычай), направление в литературе и изобразительном искусстве Испании и Латинской Америки 19 в. Родившись из интереса романтиков к народному быту, К. явился поворотом к реалистическому изображению действительности. К. выражал подъём национального самосознания, стремление передать особенности жизни народа, нередко с идеализацией патриархальных нравов и обычаев. В литературе К. разрабатывал преимущественно жанр очерка, но получил выражение и в романе, драматургии, поэзии. Предшественником испанского К. был С. Миньяно (1799—1845), автор острокритических очерков «Письма простодушного лодыря» (1820). Утверждение К. в Испании связано с именами Р. Месонеро Романоса (1803—82), М. Х. де Ларры (1809—1837) и С. Эстеванеса Кальдерона (1799—1867), а также Х. Сомоса (1781—1852), С. Лопеса Пелегрина (1801—46), М. Лафуэнте (1806—66) и др. В 1843 писатели-костумбристы опубликовали коллективный сборник «Испанцы, изобразившие сами себя», вызвавший появление многих подобных изданий. Влияние К. ощущалось в творчестве писателей-регионалистов А. де Труэвы (1819—89), Х. М. де Переды (1833—1906) и др. В странах Латинской Америки К. возник в 40-х гг. 19 в. Представители: в Чили — Х. Х. Вальехо (1811—1858); в Колумбии — Х. де Дьос Рестрепо (1827—97), Т. Карраскилья (1858—1940) и др.; в Перу — Ф. Пардо (1806—1868), поэт Р. Пальма (1833—1919); в Мексике — Х. Б. Моралес (1788—1856), М. Пайно (1810—94), поэт Г. Прието (1818—97) и др. К. сыграл важную роль в графике и живописи стран Латинской Америки. В основе К. (часто связанного с научным изучением страны) лежало стремление к документально верному изображению природы, бесхитростному, внимательному и точному воспроизведению характерных черт и красочных особенностей народной жизни и быта; вместе с тем этнографический мотив в произведениях костумбристов нередко превращается в любовно воссозданную, подчас идилличную жанровую сцену. К. осознал эстетическую ценность природы и событий повседневной жизни, ввёл в круг латиноамериканского искусства образы простых людей. Значительная школа костумбристов сложилась на Кубе (В. П. де Ландалусе, 1825—89; Ф. Миале, 1800—68). К. развивался также в Колумбии (Р. Торрес Мендес, 1809—85), Аргентине (К. Морель, 1813—94), Уругвае (Х. М. Беснеси-Иригойен, 1788—1865), Чили (М. А. Каро, 1835—1903), Мексике (Х. А. Аррьета, 1802—79) и др. странах.

Лит.: Полевой В. М., Искусство стран Латинской Америки, М., 1967; Spell J. R., The costumbrista movement in Mexico, «Publications of the modern language association of America», 1935, v. 50; Costumbristas espanoles, ed. Е. Correa Calderon, v. 1—2, Madrid, 1950—51; Duffey P. M., The early «cuadro de costumbres» in Colombia, Chapel Hill, 1956; Rojas М. у Carrizzo М., Los costumbristas chilenos, [Santiago de Chile, 1957].

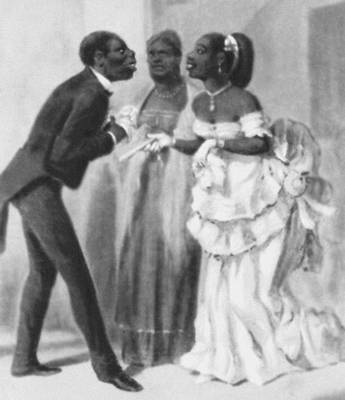

Костумбризм. В. П. де Ландалусе. «Визит». 1860—1880-е гг. Национальный музей. Гавана.

Костшева Вера

Ко'стшева (Kostrzewa) Вера (псевдоним; настоящее имя и фамилия Мария Кошутская, Koszutska) (2.2.1876 — 9.7.1939), деятель польского рабочего движения. По профессии учительница. Родилась в селе Глувчин, близ г. Калиш. В 1902 вступила в Польскую социалистическую партию , участвовала в Революции 1905—07 в Польше. В 1906 — один из организаторов ППС-левицы , в 1906—18 член её центрального рабочего комитета. За революционную деятельность неоднократно подвергалась арестам и ссылкам. Активно выступала за объединение ППС-левицы и Социал-демократии Королевства Польского и Литвы на принципах марксизма в компартию Польши. В 1918—1930 (с перерывом) член ЦК и Политбюро ЦК компартии Польши, играла значительную роль в разработке программных документов партии по аграрным и национальным вопросам. Участвовала в работе 4—6-го конгрессов Коминтерна. С 1930 жила в СССР.

Соч.: Pisma i przemowienia, t. 1—3, Warszawa, 1961—62.

Костшевский Юзеф

Костше'вский (Kostrzewski) Юзеф (25.2.1885, Венглево, — 19.11.1969, Познань), польский археолог, академик Польской АН (1951). Профессор Познанского университета (1919—56), директор Археологического музея в Познани (1923—58). Занимался изучением лужицкой культуры (раскопки Бискупинского городища ) и славянскими древностями более позднего времени (раскопки в Гнезно , Познани , Клецко и др.). Значительная часть исследований К. посвящена проблеме автохтонности славян в бассейне Вислы и Одера.

Соч.: Praslowianszczyzna. Zarys dziejow i kultury Praslowian, Poznan, 1946; Kultura prapolska, 3 wyd., Warsz., 1962; Dziejepolskich badan przedhistorycznych, Poznan, 1949; Zagadnienie ciaglosci zaiudnienia ziem polskich w pradziejach (od polowy II tysiaclecia p. n. e. do wczesnego sredniowiecza), Poznan, 1961; Pradzieje Pomorza, Wroclaw [i. — i], 1966; Pradzieje Slaska, Wroclaw [i. — i.], 1970; Z mego Zycia. Pamietnik, Wroclaw [i. — i], 1970.

Костылев Валентин Иванович

Ко'стылев Валентин Иванович [3(15).3.1884, Москва, — 29.8.1950, там же], русский советский писатель. Член КПСС с 1944. Печатался с 1903. Автор исторических романов: «Хвойный шторм» (1935; переработанное изд. «Счастливая встреча», 1947), «Питирим» (1936), «Кузьма Минин» (1939) и др. В трилогии К. «Иван Грозный» (книги 1—3, 1943—47; Государственная премия СССР, 1948) сделана попытка охарактеризовать роль царя Ивана IV в создании сильного, централизованного Русского государства (образ царя при этом был идеализирован). Награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

Соч.: Избр. соч., т. 1—6, Г., 1951—52.

Лит.: Дарков В., В. И. Костылев. Критико-биографический очерк, Г., 1959; Гребенщиков А., Забвению не подлежит!, «Октябрь», 1968, № 6; Русские советские писатели-прозаики. Биобиблиографический указатель, т. 2, Л., 1964.

Костыль

Косты'ль, деталь, которая служит для прикрепления рельсов к деревянным шпалам или брусьям. К. изготавливают из углеродистой стали. Они имеют овальную головку, квадратный стержень с заострённым концом. Общая длина стандартного К. 165 мм, масса 0,378 кг. При ремонте пути применяют удлинённые К. длиной 205, 230, 255 и 280 мм.

Костычев Павел Андреевич

Ко'стычев Павел Андреевич [12(24).2.1845, Москва, — 21.11(3.12).1895, Петербург], русский учёный, один из основоположников современного почвоведения. Родился в семье крепостного. Окончил Шацкое уездное училище (1860), Московскую земледельческую школу (1864), Петербургский земледельческий институт (1869). За участие в революционном студенческом движении в 1869 подвергался аресту. С 1876 преподаватель, затем профессор Петербургского земледельческого института и Петербургского университета. В 1878 при кафедре почвоведения организовал первую в России агрономическую лабораторию, где выполнил ряд важных исследований по химии и физике почв. В 1881 защитил диссертацию «Нерастворимые фосфорнокислые соединения почв» на степень магистра сельского хозяйства. С 1885 работал в министерстве земледелия и государственных имуществ (с 1894 — директор департамента земледелия).

Основные труды посвящены изучению биологических основ почвообразования и способов повышения плодородия почв. К. показал, что почвообразование — биологический процесс, связанный с развитием растительности и микроорганизмов, и что задача почвоведения заключается в изучении почв в связи с развитием их растительного покрова. Он первым из русских учёных применил свои знания в области микробиологии к изучению процессов разложения органического вещества в почве. Результаты своих исследований К. изложил в работе «Почвы чернозёмной области России. Их происхождение, состав и свойства» (1886). Установил, что источником перегноя чернозёмов служат органические вещества корневых систем степных растений. Разлагаясь в почве под действием микроорганизмов, корневые остатки почти полностью превращаются в перегной. Большое внимание К. уделял изучению структуры чернозёмных почв, считая её важным условием их плодородия. К. показал специфические особенности микробиологических процессов разложения органического вещества под лесной растительностью, где растительные остатки накапливаются главным образом в виде опавших листьев, хвои и веток; разложение их происходит на поверхности почвы в условиях достаточной влажности и доступа воздуха почти до полного разрушения, поэтому под хвойными и хвойно-широколиственными лесами образуются бедные перегноем кислые подзолистые почвы.