Колутон

Колуто'н, посёлок городского типа в Астраханском районе Целиноградской области Казахской ССР. Расположен на р. Колутон (приток Ишима). Железнодорожная станция на линии Целиноград — Карталы, в 153 км к Северо-Западу от Целинограда. Предприятия железнодорожного транспорта, скотооткормочный совхоз.

Колхапур

Колхапу'р, город в Индии, в штате Махараштра, на восточных склонах Западных Гат. 259 тыс. жителей (1971). Железнодорожная станция, узел автодорог. Хлопчатобумажная, сахарная промышленность, металлообработка, лесопиление. Вблизи города — крупные месторождения бокситов. Религиозный центр; в окрестностях К. — древние буддийские храмы.

Колхи

Ко'лхи, собирательное название древнегрузинских племён, занимавших территорию юго-восточного и восточного Причерноморья. По наименованию К. древние греки с начала 1-го тысячелетия до н. э. называли западную Грузию Колхидой . Первоначально К. объединились в раннеклассовое политическое образование Колха (Кулха), о котором сообщают урартские (см. Урарту ) надписи 8 в. до н. э., а в 6 в. до н. э. создали Колхидское царство .

Колхида

Колхи'да (Kolchis; местное название — Эгриси), греческое название исторической области Западная Грузия. Дано античными авторами в начале 1-го тысячелетия до н. э. территориям юго-восточного и восточного Причерноморья по наименованию живших здесь колхов . В 6 в. до н. э. здесь возникли греческие колонии Диоскуриада и Фасис . В 6—2 вв. до н. э. на территории К. существовало Колхидское царство , в последующее время К. входила в состав различных государств Грузии (см. в статье Грузинская ССР ).

Колхидская академия

Колхи'дская акаде'мия, высшая школа, существовавшая в 4 в. в Западной Грузии (в Фасисе, близ современного г. Поти). Называлась также «Высшая риторическая школа». В ней учились грузины и греки, преподавание велось на двух языках — грузинском и греческом. В К. а. изучались риторика, философия, физика, математика, логика и др. К. а. сыграла важную роль в борьбе грузин за свою самобытность.

Колхидская культура

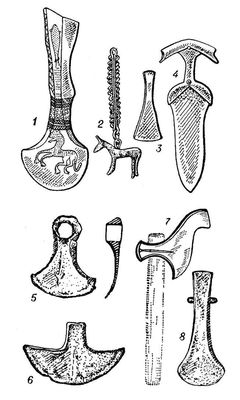

Колхи'дская культу'ра, археологическая культура на территории Западной Грузии, относящаяся к позднебронзовому и раннежелезному векам (13—7 вв. до н. э.). Известна по могильникам, поселениям и кладам. Характеризуется богатым бронзовым инвентарём, среди которого встречаются отдельные железные предметы. Основными центрами металлургического производства были бассейн р. Чорохи, Абхазия и район Рачинского и Лечхумского хребтов, что совпадает с локальными вариантами К. к. Племена К. к. жили патриархально-родовыми общинами (имеются признаки имуществ, дифференциации), занимались земледелием, в горах развивались скотоводство и металлургия. К. к. имеет много общего с кобанской культурой .

Лит.: Куфтин Б. А., Материалы к археологии Колхиды, т. 1—2, Тб., 1949—50;

О. М. Джапаридзе.

Колхидская культура. 13—7 вв. до н. э. Бронзовые и железные предметы: 1, 3, 7, 8 — топоры; 2 — подвеска; 4 — кинжал; 5 — мотыга; 6 — сегментовидное орудие.

Колхидская низменность

Колхи'дская ни'зменность, низменность в Грузинской ССР, в Западном Закавказье, между берегом Чёрного моря на Западе, горами Большого Кавказа на Северо-Востоке и Малым Кавказом на Юге. Вдоль моря тянется от г. Сухуми до г. Кобулети. На Западе едва возвышается над уровнем моря, у подножий гор окаймлена расчленёнными террасами высотой до 100—150 м. К. н. — аллювиальная равнина, занимающая впадину синклинального строения; мощность аллювия антропогена до 700 м. Есть нефтегазовые проявления, минеральные источники (Цхалтубо). Поверхность К. н. в западной части осложнена староречьями, прирусловыми валами, невысокими песчаными массивами — лидо; обширные заболоченные пространства. Климат субтропический влажный, с мягкой зимой, небольшими амплитудами температур, обильными осадками в течение всего года (в среднем 1500 мм ), высокой влажностью воздуха. Средняя температура января от 4,5 до 6 °С, августа 23—24 °С. К. н. пересекается рр. Риони, Ингури и др. Режим рек паводочный. Близ г. Поти у моря — озеро Палеостоми. На Западе преобладают болотные ландшафты с осоково-ситниковой, осоково-разнотравной растительностью, сфагновым покровом и тростниковыми зарослями. Среди болот значительную площадь занимают ольховые леса. На приподнятых окраинах распространены дубовые, буковые, буково-грабовые леса с вечнозелёными кустарниками и лианами. За годы Советской власти проведены большие работы по осушению болот. Сплошь лесистая в прошлом, К. н. занята большей частью посевами зерновых (главным образом кукурузы), садами и плантациями субтропических культур.

Н. А. Гвоздецкий.

Колхидское царство

Колхи'дское ца'рство, Колхида (Эгриси), политическое образование на территории Западной Грузии, созданное в 6 в. до н. э. племенами колхов . Ведущей отраслью хозяйства К. ц. было земледелие. Высокого развития достигли металлургия железа, обработка льна, дерева, ювелирное, керамическое и др. виды ремесла. С 6 в. до н. э. чеканились серебряные монеты — колхидки. Существовали торгово-ремесленные пункты городского типа и города, которые были расположены в долине р. Риони (у современных населенных пунктов Даблагоми, Вани и др.) и по побережью Чёрного м. Их возникновению и развитию способствовало основание в Колхиде греческих колоний (Диоскуриада , Фасис , Гиена и др.). В конце 6—1-й половине 5 вв. до н. э. К. ц. находилось в зависимости от Персии. В конце 4 в. до н. э. правитель К. ц. Куджи возглавил (вместе с картлийским царём Фарнавазом) движение за создание грузинского государства. В конце 2 в. до н. э. К. ц. было подчинено Понтийским царством , а в 1 в. до н. э. — Римом. На рубеже 1—2 вв. н. э. на месте распавшегося К. ц. к Северу от устья р. Чорохи возникло Лазское царство (см. Лазика ), которому постепенно удалось подчинить население Северной Колхиды.

Лит.: Меликишвили Г. А., К истории Древней Грузии, Тб., 1959.