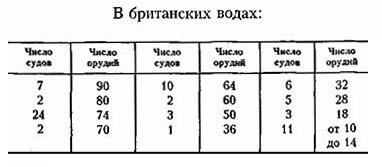

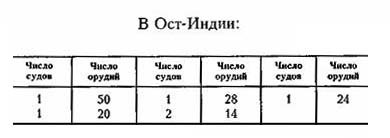

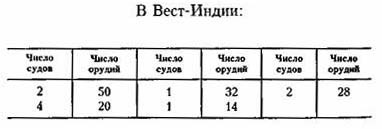

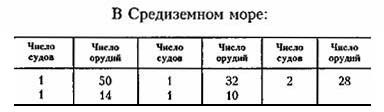

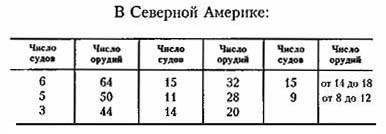

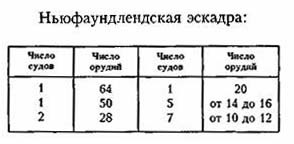

Дальнейшую иллюстрацию может представить флот, находившийся в кампании в год смерти Георга II (1670), с его распределением по различным станциям.

В этом списке мы ясно видим увеличение числа линейных кораблей выше 50-пушечных, увеличение пробела между слабейшим линейным кораблем и сильнейшим фрегатом и пропорциональное этому увеличение в числе линейных крейсеров.

В этой эскадре мы видим 50-пушечный корабль вышедшим из состава линейных кораблей, каким он считался, и сделавшимся сильным крейсером для отдаленной и отдельной службы. Затем, этот корабль сопровождается не отрядом судов, нисходящих в правильной постепенности от сильнейшего к слабейшему, как это было в период голландских войн, но группой значительно слабейших крейсеров, из которых самый большой не достигает, может быть, и половины силы корабля.

По характеристике эта эскадра, которая разделена была на две, между Ямайкой и Подветренными островами, подобна ост-индской.

Вышесказанное приложимо и к этой эскадре.

В этой эскадре выступает менее резко та дифференциация, которую выше мы начали замечать. Но если мы посмотрим на три 44-пушечных корабля, как на «суда переходного типа» («border ships»), так как они почти достаточно сильны для выполнения назначения фрегата, то можем считать, что в этой эскадре только три класса судов: линейный корабль, фрегат и легкий крейсер. Многочисленность крейсеров совершенно согласуется с предсказанием, которое можно было сделать во время третьей Голландской войны. Ничего не выиграли таким разнообразием в силе, какое представляет совместное существование в эскадре 64-, 50– и 45-пушечных кораблей. Более грозная линия баталии могла быть составлена из меньшего числа более сильных кораблей одного класса.

Дифференциация силы в этой эскадре более подтверждает приближение к определенным основаниям и подходит к той, которая имеет место в ост– и вест-индской эскадрах.

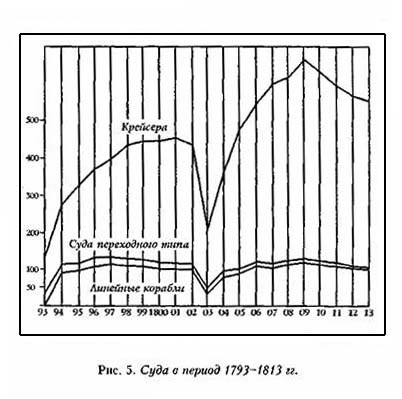

Мы можем перейти теперь сразу к революционным и наполеоновским войнам, продолжительность и упорство которых способствовали подъему значения в организации флотов правил и принципов морской войны. По моему мнению, лучший метод исследования действия знакомых уже нам причин на дифференциацию морской силы – это метод графический при помощи кривых, которые показывают относительные и абсолютные количества силы каждого рода в каждом году, начиная с 1793 г. Из нашего исследования ясно видно, что для морской войны не требуется многих типов судов. Должен существовать какой-либо боевой строй, который при всех обстоятельствах удобнее, чем всякий другой. Установление строя сражения вызывает однообразие в типе корабля, потому что строй предписывает место и препятствует судам искать себе противников по выбору. Излишне заставлять несколько чрезвычайно могущественных кораблей сражаться в общем сражении, когда есть опасность позволить слабым кораблям принять в нем участие. В одном случае избыток силы может быть напрасно израсходован на слабейшего противника; в другом случае корабли значительно меньшей силы могут быть безнадежно разбиты кораблями посредственной и средней силы.

Мы можем видеть, что сила сильнейшего крейсера спускалась неизмеримо ниже силы слабейшего линейного корабля. Видно также, что этот сильнейший крейсер выполнял назначение «глаз флота», как это даже выставлено на вид Джеймсом, герцогом Йоркским, в его инструкциях. Далее следует другое большое понижение в силе легкого крейсера, специальная функция которого состоит в охране дружественной торговли и в атаке торговли неприятеля. Я не вижу, чтобы что-нибудь было выиграно большим разнообразием в типе. Всегда представляется соображение, что нет гарантии, чтобы даже при бесконечном разнообразии типов, характеризовавшем наш флот в 1686 г., корабль, наиболее пригодный для определенной службы, оказался как раз там, где потребовали его время и место. Гораздо более вероятно то, что при большом разнообразии типов целесообразные типы случаются везде. В одном случае ценные корабли будут слишком слабы, и опасности будут избегаться; в другом случае ценные корабли будут слишком сильны, и деньги, на них потраченные, окажутся несообразно большими.

Эти мысли вытекают из нашего изучения сущности морской войны, поскольку мы углубились в него. Я предлагаю обстоятельное доказательство их правильности в развитии дифференциации, какой мы проследили ее и какой она лучше всего выясняется на рисунках 5, 6 и 7.

Рисунок 5 показывает нам сущность целого флота, находившегося в кампании год за годом с 1793 по 1813. Он показывает постепенное исключение из состава флота судов, которые я назвал «border ships», т.е. судов переходного типа, не то принадлежавших, не то нет к классу линейных кораблей. Они дошли до нас со времени хаотических голландских сражений, и мы продолжали строить их только потому, что отцы наши делали так. Обычай или привычка ставили их на степень значения существенной части морской силы почти до 1796 г., но практический опыт войны исключал их. Число их год от года постоянно уменьшалось и сведено к минимуму в 1813 г.

Во-вторых, рассматриваемый рисунок 5 свидетельствует, что давление военного опыта требовало увеличения числа крейсеров. Линейная сила, раз установившись в превосходстве, не требовала дальнейшего увеличения. Но потребность в увеличении числа крейсеров, которые почти все были заняты обороной дружественной торговли и нападениями на торговлю неприятеля, возникла немедленно и поднялась до большой высоты в течение революционной войны.

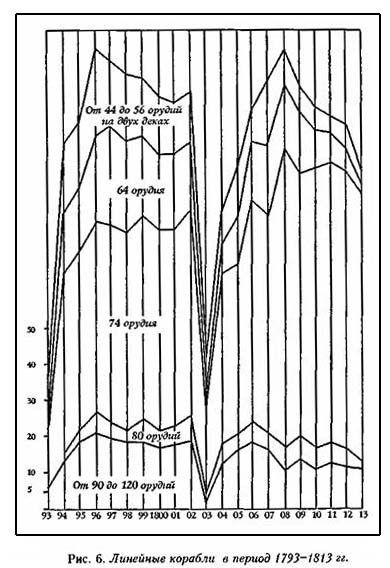

Рисунок 6 изображает с большой убедительностью и ясностью внутренние перемены в линейной силе и ее дифференциацию. Мы видели это уже из того, что было о последней сказано, но точность результата делается достойной изумления, когда выводы основываются на данных рисунка 6.

С 1793 по 1796 гг. как будто заметно стремление к обличению наших выводов в ошибочности и к опровержению процессов, которые происходили в предшествовавшие войны. До 1796 г. имеет место увеличение числа каждого класса линейных кораблей, т.е. отступление от однообразия, за которое высказывалась логика, и в 1796 г. в кампаний были 22 корабля от 90 – до 120-пушечных; 5 – 80-пушечных, 54 – 74-пушечных, 24 – 60-пушечных и 25 – кораблей переходного типа, от 44– до 56-пушечных. Это было приближением к старому и движением в совершенно ложном направлении, если серьезно обсудить дело. Но после того как ошибка была уже сделана, логика дела – все еще, быть может, без участия ясного сознания со стороны тех, кто ей следовал, – начала торжествовать, В 1801 г. число кораблей переходного типа уменьшилось до 15; число самых сильных линейных кораблей, т.е. от 90– до 120-пушечных уменьшилось на 4; с другой стороны, также уменьшилось на 4 число 64-пушечных кораблей, тогда как 74-пушечных стало больше на 4. Практически, наполеоновская война была просто развитием здравого смысла, поощренного побуждением опыта. Численность сильных и легких линейных кораблей постоянно уменьшалась, тогда как высший корабль из средних типов этого класса судов, 74-пушечный, постоянно умножался. Когда морская война приходила к концу в 1813 г., 74-пушечные корабли занимали все поле действия. Корабли переходного типа и 64-пушечные практически исчезли, так как из первых осталось только 4, а из вторых 2. Сильные линейные корабли, 80-пушечные и выше, умалились до минимума, так как в кампании их осталось только 14. Их функция определялась менее вопросом силы, чем вопросом удобства, и главным резоном их существования был простор, предоставляемый им в помещениях для адмирала и его штаба. Но число 74-пушечных кораблей дошло не менее как до 85, и если мы посмотрим на ход кривой, то увидим, что не слишком много будет предположить, что большая продолжительность войны довела бы линию баталии до ее идеала и утвердила бы в ней только один тип корабля – высшего в классе средней силы.