И знал эти пронзительные строки:

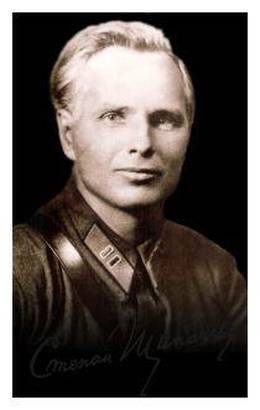

Еще я помнил, что Степан Щипачев в открытом письме осудил Солженицына, назвав его «литературным власовцем». Почему? Потому что в своих публицистских трудах и художественных произведениях Солженицын неоднократно позитивно оценивал деятельность армии Власова, в частности неоднократно подчеркивал, что власовцы в тех же лагерях выглядели как более достойные люди, чем представители СССР. Солженицын и мне был неприятен, как официальный агент влияния ЦРУ, которого мы лишили большей части этого влияния, выпустив за границу — фактически изгнав его из Государства. Да и с литературной стороны он, по моему мнению, не представлял собой ничего особенного даже в ранних произведениях. Ну а его тюремные записки больше напоминали воспоминания опущенного, своеобразного прислужника ворам. Варлам Шаламов в своих «Колымских рассказах» гораздо искренней и литературней. А уж Юрий Домбровский со своим: «Факультет ненужных вещей» — вершина творчества по этой тематике.

Чайник набрался и уже закипал на самодельной плитке (со светом в этом районе Москвы все было хорошо), когда я вспомнил, как Женя Евтушенко отзывался (мы часто выпивали с Евгением по-сибирски — с размахом, пока он не уехал в Москву, да и там встречались порой) о своей встрече с Щипачевым:

«…помню слезы Щипачева, светившегося и васильковыми глазами, и воздушным ореолом чистейшей седины, когда на вечере поэзии он слушал божественную „Некрасивую девочку“ не так давно вернувшегося оттуда, куда Макар телят не гонял, Николая Заболоцкого. И знал о поддержке Щипачевым отсидевшего, но еще не реабилитированного Ярослава Смелякова, писавшего — и где? — за колючей проволокой романтическую „Строгую любовь“, увидевшую свет в журнале „Октябрь“ всего через два с лишним года после смерти Сталина».

Мне удалось сосредоточиться на плавной речи визитера:

— …на сторону Красной Армии мне удалось перебежать на станции Бугуруслан в середине апреля 1919 года. Перебежал я в легендарную Чапаевскую дивизию. Там мне довелось видеть Фурманова. Он куда-то ехал на деревенском ходке. Стоявший рядом со мной красноармеец с гордостью сказал: «Это наш комиссар. Студент!» Последнее слово было произнесено с особым подчеркиванием: дескать, «образованный, а вот видишь, вместе с нами — рабочими и крестьянами — пошел против буржуев». — Он оказывается воспоминаниями в свою очередь делился, вслух.

Что-то совсем я стал суетливый, надо психику Павлика тренировать, вырабатывать бесстрастное лицо Шереметьева — покерный фейс.

— Ой, как здорово. Ты, дядька, видать у самых истоков стоял нашей большевистской страны. Я тоже, вишь как, чуть не помер от кулаков. Дохтур, спасибо, спас.

— Да, повезло тебе. Пионер-герой, да и твой брат погиб за наше правое дело. Хочу поэму о нем, ну и про тебя написать, про геройского пионера. Как ты думаешь, получится?

— Ну откуда же я знаю. Я твоих стихов не слышал…

— Так я прочту, слушай:

Это про расстрел в «рабочем поселке, занятом белыми», год назад написал.

— Здорово, искренне сказал Шереметьев, — ему в самом деле понравилась простота и ясность безусловно талантливого Степана, которому предстоит долгая и почетная жизнь. — Вы пишите (резко изменил он манеру речи), наша семья будет вам благодарна за память о Феде, Федоре! Невинная жертва он…

Вообщем расстались мы с поэтом вполне по-приятельски. Он пожурил меня за притворство, на что я ответил: время такое, сложное… — но в целом одобрил осторожность. Похвалил за учебу на курсах МГУ, сообщил, что он тоже преподавал у военных, а сейчас учится на литературном отделении Института красной профессуры.

Договорились, что по мере написания будет мне читать отрывки и чтобы я заходил в гости к нему в дом номер 28 на Ленинградском проспекте.

Глава 41

Сентябрь. Шереметьев в теле Павлика Морозова шествует в МГУ, куда после подготовительных курсов и по итогам обучения зачислен сразу на второй курс.

И это он еще старался максимально занижать свои знания. Особенно в иностранных языках и философии. Ну а в марксизме-ленинизме-анонизме он и в прежней жизни плавал, натягивая их на тройку. Хорошо, что тут еще нет обязательной истории КПСС с датами и съездами, да до истмата (исторический материализм) пока не додумались.

А Роман в это время думает о том, что англичане считают, что бремя белого человека:

Собственно так и расценивались обществом миссии империалистов в колониальных владениях, Был даже плакат, как американец тащит дикаря в школу, к знаниям.

Роман считал, что это бремя — Бремя Любого Цивилизованного, образованного человека! И в 2000 году народ в целом оставался невежественным и его приходилось насильно учить быть терпимым, разумным, не предаваться порокам, не гробить себя наркотиками или алкоголем. Ну а уж в этой России для Шереметьева простор и для образовательно-воспитательной деятельности, и для собственной максимальной независимости. Он с предвкушением ждал развития компьютерной техники, поскольку намеревался возглавить создание и Facebook, и YouTube, решив для себя обе проблемы. Ибо миллиардер обычно независим, а видеохостинг и социальная сеть лучше любого правительства сумеют и образовывать, и воспитывать. Если их, естественно, сформировать немного по другой, не только коммерческой, методике.