Как с удивлением узнал Роман, безобразно укороченного рабочего дня и выходных в этих библиотеках тогда не было. Закрывались они в 23 часа, а при наличии читателей работали и далеко за полночь.

Ифлийцы (те, что остались после отсеивания нерадивых или не могущих справится с высокими требованиями) быстро осознали, на каком острове в назревавшем кошмаре репрессивных тридцатых годов они оказались, в какой институт и с какой традицией они попали.

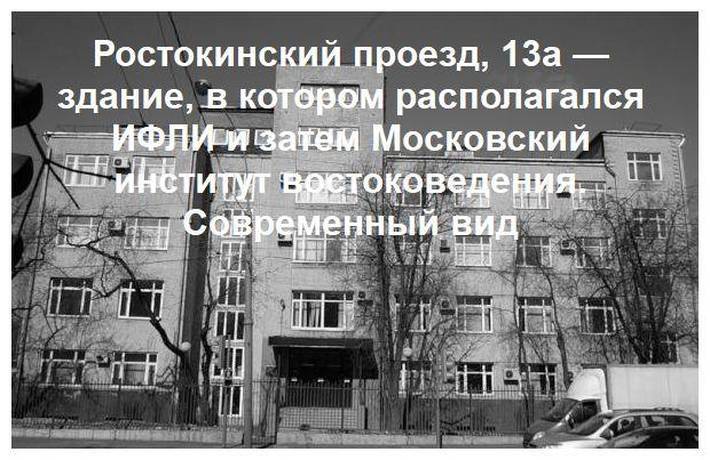

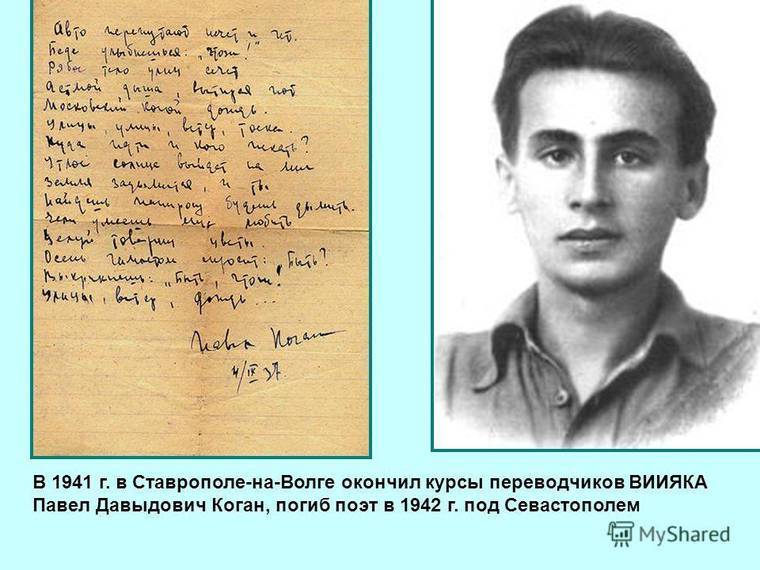

ИФЛИ сравнивали с пушкинским Лицеем — как из-за необычайного для эпохи духа свободы, так и из-за того, что многие известные впоследствии поэты, писатели, философы и историки окончили этот институт, образовав прослойку новой интеллигенции, подобной плеяде лицеистов начала XIX века. Шереметьев с восторгом знакомился с историческими личностями, коих читал и уважал. Павел Коган, Давид Самойлов, Борис Слуцкий, Семен Гудзенко, Александр Твардовский, Константин Симонов, Михаил Кульчицкий, Сергей Наровчатов, философ Григорий Померанц, историк-античник Георгий Кнабе, филолог Лев Копелев, переводчица Лилианна Лунгина и многие другие. Совершенно неожиданно оказалось, что заочно в ИФЛИ учится Александр Солженицын[116].

Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы сообразить, что ИФЛИ, созданный в сентябре 1934 года, строился не по воле «малограмотного вождя»… Но по чьей? Может быть, по чертежам «образованных» профессиональных революционеров — Зиновьева, Каменева, Бухарина? Или по разработкам деятелей Коминтерна Карла Радека, Бела Куна, Иосифа Пятницкого-Тарсиса?

Кроме того тут были очаровательные девушки. Существовала даже расхожая шуточная расшифровка аббревиатуры — «Институт флирта и любовных интриг».

Глава 42

Павел Коган[117]

Студенты взяли меня с собой в знаменитый бар на Пушечной. И там доверили петь гимн нашего «советского лицея», написанный Павлом Коганом — тезкой. В мое время песня была затаскана, но тут была иная ритмика, я пел под аккомпанемент гитары…

Вообщем, как все это вышло — совершенно неожиданно для меня самого! Я, памятуя о стандартном штампе среди романов про попаданцев, коих в старости прочитал вдосталь, когда герой выкатывает из кустов пару роялей и начинает петь и музицировать, как, простите, Карузо! А вот после малой кружки пива попробовал и начал подпевать. Мой звонкий, высокого тембра голос быстро забил прокуренные голоса старших студеозов, а я и сам поразился его красоте.

Конечно, не всегда попадал в ноты, не всегда выдерживал нужную гармонию, но пел… Не хуже этого, как его… Робертино. Впрочем музыке обучен, а теперь и голос появился. Только он в ближайшее время сломается, а что взамен будет? Скорей всего тусклый тенорок или баритон дохлый.

Шереметьев — любитель путешествий и отдыха «дикарем», конечно знал о происхождении этой песни. Слова и музыка родились в один день. На квартире у Павла Когана собрались его друзья: Жора Лепский, Женя Агранович и Боря Смоленский. Павел корпел над текстом. Паруса, бригантина, море, книжки про пиратов — это были любимые темы Бори Смоленского, учившегося на водительском факультете института инженеров водного транспорта. Лепский подобрал музыку, Агранович предложил добавить слово «синем» («В флибустьерском дальнем синем море…») — для соблюдения размера. Так «Бригантина», написанная 18-летними московскими студентами, стала любимой песней многих поколений альпинистов, геологов и просто романтиков[118]. Она подарила русской культуре новое явление — бардовскую песню. Именно «Бригантина» повела за собой Михаила Анчарова, Новеллу Матвееву, Юрия Визбора, Аду Якушеву, Булата Окуджаву, Юлия Кима, Александра Городницкого…

Но мог ли я думать и мечтать оказаться в кругу героев своей юности. И я звонкой песней про «яростных и непохожих» чуть ли не впервые возблагодарил судьбу за эту вторую жизнь.

Но в целом, пропадая в библиотеках и заносчиво споря с профессорами в институте, я успевал и дежурить по вечерам со своими комсомольцами, и посещать (хоть раз в неделю) кремлевских опекунов, равно деля время между Надеждой Константиновной и Иосифом Виссарионовичем и его Светкой. А тут еще разнарядка на Артек пришла. Хоть и октябрь, но море есть море. Да и тепло в Крыму пока…

Дело в том, что пионеров-героев, после нашего с братишкой (царство ему небесное, невинной душе!) подвига, появились последователи. Выживших отправляли в Артек.

Например, жительница Татарской АССР Оля Балыкина написала в ОГПУ письмо, в котором раскрыла «преступные замыслы» своих родителей. Ее отец вместе с пособниками воровал колхозный хлеб, причем порой брали с собой на дело и саму Олю. В итоге, вступив в пионерский отряд, девочка решила разоблачить отца и «снять камень с души».

Письмо Оля написала не сразу — сначала она пожаловалась участковому, но тот стал допрашивать мать и дочь вместе, и оттого девочка испугалась и не подтвердила обвинений.

За донос Олю жестоко избили родные, ее потом, когда письмо попало в нужные руки, даже отправили лечиться в санаторий. Сообщников отца Балыкиной арестовали, главные фигуранты дела получили по 10 лет строгого режима, остальным дали меньшие сроки. Девочку отправили в детский дом, где она взяла себе другое отчество — чтобы ничего не напоминало об отце.

Какое-то время к девочке проявлялось повышенное внимание — про нее писали в прессе, местный драматург даже написал про ее «подвиг» пьесу «Звезда», которая ставилась в казанских театрах. И она была не единственная. А про Артек в этом времени так вообще легенды ходили, какой это прекрасный детский лагерь отдыха. (Ну вот почему в России всюду лагеря!)

Вообщем пошел я к седому красавцу Юрию Матвеевичу Соколову[119], крупнейшего тогда фольклориста курировавшего нашу группу вместе с ассистенткой Эрной Васильевной Гофман-Померанцевой.

— И как вы это себе представляете, целых две недели безделия, — сказал он, поглаживая ухоженную бородку под роскошными усами с небольшими подусниками.