— Артикул! — вдруг среди мертвой тишины раздался чей-то хриплый голос.

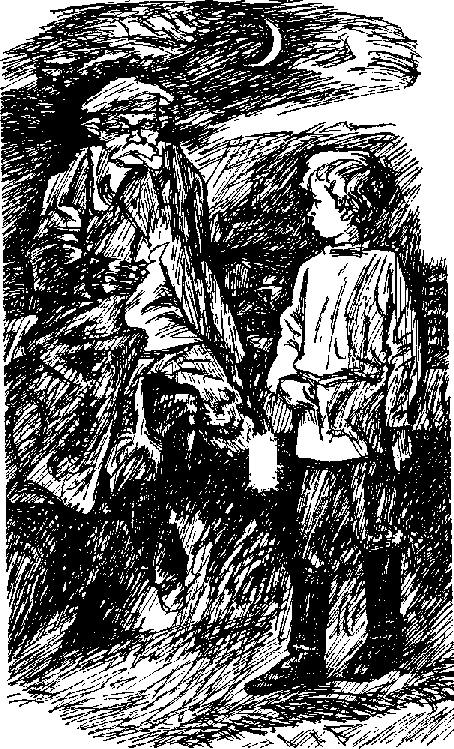

От неожиданности Санька вздрогнул и быстро обернулся. В трех шагах от него на большом сером камне сидел Андрей-воин. Старик, по обыкновению, был навеселе, что, однако, не помешало ему сейчас же узнать приятеля, с которым он давно уже помирился.

— Артикул! — снова прокричал солдат.

Но Санька и не думал встать во фронт: ему было не до того. Безрукого это обстоятельство даже немного удивило. Закуривая трубку, он протянул зажженную спичку к лицу мальчика.

— Эге, брат, да ты, никак, контужен? — воскликнул инвалид, заметив глубокие царапины на лице мальчика. — Ты это с кем воевал?

— С мальчишками на берегу, — не без некоторой гордости ответил Рыжик, не считая нужным скрывать истину.

— Враг был силен? — продолжал свой допрос старик.

— Еще как!

— Эге, молодец! Славный будешь вояка!.. А диспозицию какую ты выбрал?

На это Санька не мог ответить, так как не понял вопроса.

— Н-да, братец, — после некоторого молчания снова заговорил солдат, — война — это великая штука… Такой, к примеру, войны, как севастопольская, не было и не будет, потому теперь не тот солдат пошел… Героев нет, н-да-с… Одиннадцать, братец, месяцев враг Севастополь брал, а шиш получил, потому герои были. Сидим это мы, бывало, в траншее аль по Малахову кургану разгуливаем, а гранаты да пули так и свистят, так и свистят кругом… А мы себе знай прогуливаемся да англичан и французов поддразниваем… Да-с, братец…

— Дяденька, а хлеб где вы доставали тогда? — спросил Рыжик, у которого за весь день крошки во рту не было.

— У нас хлеба не было, а были сухари.

— Дяденька, а страшно быть на войне?

Безрукий, прежде чем ответить, поднял с камня свой картуз, накрыл им лысую голову и, поднявшись с места, промолвил:

— Бабам страшно, а солдату не страшно.

— Дяденька, я пойду с вами…

— А ты куда, домой? — покосился на него безрукий.

Санька молчал, не решаясь сказать всю правду. Вдруг его зоркие глаза увидали Тараса и Ивана Чумаченко, которые шли из города им навстречу. Мальчуган в испуге шарахнулся в сторону и через минуту стоял уже на краю ямы, в которую недолго думая прыгнул, скрывшись из виду.

— Солдат, братец, войны не боится, — продолжал между тем безрукий, не заметив исчезновения своего собеседника. — Для солдата война все едино, что бал аль свадьба, потому, черт возьми, весело… Трубы трубят, барабаны бьют наступление, пули свистят, а ты себе штыком работаешь, и горюшка мало… Конешно, бывает, что и враг силен! Да только супротив России идти ему не под стать, потому сильнее нет русского солдата… Ты еще, к примеру, щенок, можно сказать, и настоящего понятия о войне не имеешь…

Но тут Андрей-воин неожиданно столкнулся с Тарасом и Иваном, шедшими туда, откуда возвращался солдат, то есть на постоялый двор, и умолк.

Постоялый двор находился на самом краю города и служил первой и последней станицей для приезжающих и отъезжающих крестьян окрест лежащих деревень. Зазуля и Чумаченко ходили в этот шинок только тогда, когда им надо было подальше спрятаться от своих сварливых жен.

— С каким это чертом ты беседу ведешь? — смеясь, спросил у Андрея Тарас.

— Не с чертом, а с парнем твоим беседую я, — ответил безрукий.

При этом ответе Зазуля и Иван значительно переглянулись, словно говорили друг другу: «Изрядно, должно быть, клюнул старик», и оба прыснули со смеху.

— Вы чего ржете? — рассердился было Андрей, но, оглянувшись и увидав, что Рыжика нет возле него, он растерянно посмотрел на Ивана, потом на Тараса и упавшим голосом проговорил: — Он со мною сейчас рядом шел, провалиться — не вру…

— Кто шел? — спросил Тарас.

— Да Санька твой.

— Санька?! — воскликнул Тарас и вопросительно посмотрел на кума.

Но кум ничего ему не мог на это сказать, так как он сам весь день не был дома и ничего не знал о бегстве крестника.

— А может, ты с водкой беседовал, а не с Санькой? — полушутя, полусерьезно стал допытываться Тарас.

Безрукого этот вопрос обидел настолько, что, не ответив, он энергично плюнул и быстро зашагал вперед. Кумовья посмотрели ему вслед, покачали головами и направились дальше, будучи уверены, что солдат допился до зеленого змия.

А Рыжик лежал в яме и, затаив дыхание, прислушивался к тому, что делалось там, наверху. Яма, в которой лежал Санька, была довольно обширных размеров. Когда-то мужики добывали здесь глину для построек, но впоследствии, когда глубоко вырытая пещера после обильных дождей стала во многих местах обваливаться, они из опасения быть задавленными бросили это место и перешли на другое. Но женщины и дети все еще продолжали по краям ямы выкапывать глину для домашних надобностей. Один только Рыжик не боялся проникать в самую глубь пещеры. Он неоднократно прятал в ней выигранные от товарищей бабки, пуговицы, крючки и конские хвосты для лесок.

Забившись в самую глубь ямы, Санька пролежал с четверть часа, боясь шевельнуться. Вскоре, однако, холод и сырость вынудили его подняться в верхнее отделение пещеры, где было несравненно теплее и суше. Здесь он решил подождать возвращения отца и Ивана, а потом… потом он и сам не знал, куда пойдет. Но пока что он сгреб руками небольшую кучку песка и глины, накрыл ее картузом и улегся, положив голову на подушку собственного изобретения. Долго лежал Санька с открытыми глазами, прислушиваясь к малейшему шороху, как вдруг над ямой мелькнула какая-то тень и громкий лай собаки нарушил ночную тишину. Рыжик сразу же узнал своего верного пса Мойпеса, который, должно быть, весь день разыскивал хозяина по всему городу.

— Мойпеска, голубчик, милый!.. — зашептал он в сильной радости, не зная, как приветствовать дорогого друга.

Отрывистым и громким лаем ответил на приветствие хозяина Мойпес и энергично завилял черным пушистым хвостом.

— Мойпеска, я есть хочу, мне холодно… — стал жаловаться Рыжик.

Тут собака еще громче залаяла, улегшись на самый край ямы. Лай Мойпеса сильно обеспокоил мальчика. Он совершенно справедливо рассудил, что лай этот легко может привлечь прохожих.

— Цыц, Мойпес, цыц, цыц! — сначала мягко, а потом построже обратился Санька к собаке.

Пес смекнул, в чем дело, и немедленно прекратил свой лай. Но зато через минуту он поднял морду вверх и, не спуская глаз с луны, так жалобно и протяжно завыл, что многие обыватели, до слуха которых долетал этот вой, осеняли себя крестом, будучи уверены, что собака воет по покойнику.

Рыжик пробовал и лаской и угрозами заставить Мойпеса замолчать, но это ему не удалось. Собака по-прежнему смотрела на луну и выла до тех пор, пока измученный, усталый и голодный беглец не заснул под эту собачью колыбельную песню.

Первая узнала о бегстве Саньки Катерина. Придя домой и заметив отсутствие своего «помощника», как назвал мальчика Иван, Катерина со свойственной ей флегматичностью низко согнула худую, долговязую фигуру, заглянула под кровать и, убедившись, что и там «помощника» нет, принялась за свои домашние дела. Только к вечеру Катерина вспомнила о другом, более важном беглеце — о муже, который ушел за товаром и забыл вернуться домой.

— Чтоб ему ни дна, ни покрышки, пьянице окаянному! — выругала она заочно мужа и собралась к Зазулям, где надеялась найти пропавшего супруга. О Рыжике она совсем забыла.

Странная какая-то женщина была эта Катерина. Худая, как скелет, с длинными костлявыми руками и ногами, она всюду вносила тоску и мертвящую скуку. Самое веселое общество при ее появлении немедленно впадало в уныние, словно в комнату вносили покойника.

Недаром Иван называл свою благоверную «холерой тридцатого года»; но в то же время он не на шутку ее побаивался.

— Добрый вечер! — монотонным голосом произнесла Катерина, войдя в хату Зазулей.

— Вечер добрый! — послышался за печкой голос Аксиньи.