Однако, словно бы подчеркивая нелепость и неблагородство безумия, обитателей Бедлама выставляли напоказ, как зверей в зоопарке; пациенты представали прожорливыми существами, которых надлежало связывать, смирять наручниками. В здании было две галереи, одна над другой; на каждом этаже палаты располагались вдоль коридора, посреди которого находилась железная решетка, отделявшая мужчин от женщин. Снаружи это был дворец, внутри – почти тюрьма. С посетителей брали по одному пенсу, и современник писал, что «безумные выходки несчастных непостижимым образом побуждали легкомысленных зрителей к ликованию и громкому смеху; отвратительный рев одних пациентов и дикие движения других, казалось, равно забавляли их. Иных пришедших постыдная бесчеловечность толкала на то, чтобы… нарочно, развлечения ради доводить больных до бешенства». Это «доверительное письмо» середины XVIII века от Сэмюэла Ричардсона рисует безотрадную картину, вполне подтверждаемую иными источниками.

Другой очевидец этих сцен заметил, что «безумнейшие люди нашего королевства находятся не в Бедламе, а вне его». Любопытно вот что: здание на Мурфилдс провоцировало на иррациональное поведение не только своих обитателей, но и посетителей, и весь эпизод с «дикими движениями» (можно предположить – сексуальными) и «отвратительным ревом» производит впечатление невообразимого смешения типов и ролей. Рассчитывая на то, что выходки сумасшедших могут возбудить в иных зрителях похоть, на галереях обычно околачивались проститутки. Полушутливо-полувсерьез однажды было замечено, что для тех, кто приходит поглазеть на помешанных и посмеяться над ними, следовало бы выстроить другой подобный дом. Может показаться, что от Мурфилдс по всему городу распространялась зараза безумия.

Неудивительно, что в литературе того времени Бедлам стал убедительной метафорой всех лондонских зол. В стихах Поупа тень его ложится на Граб-стрит – улицу неимущих литераторов, где многие сходят с ума от безденежья и неуспеха. Трахерн писал:

Джон Локк сравнил временное помешательство с состоянием человека, заблудившегося в незнакомом городе, и эту наводящую на размышления аналогию подхватили многие из тех, кто писал о Лондоне. Например, Мэтью Брамбл в «Путешествии Хамфри Клинкера» Смоллетта говорит о лондонцах: «Всюду сумятица и суетня. Можно подумать, что они одержимы каким-то сумасшествием, которое не позволяет им сохранять спокойствие… Как мне отрешиться от мысли, что ее [публику] обуял дух, более нелепый и пагубный, чем тот, каковой нам знаком по Бедламу?»[133] Здание на Мурфилдс, можно сказать, доминирует над душевнобольным городом. Лондонцы находятся в состоянии неестественного напряжения и беспокойства; они обитают в скверных домах, где нет ни света, ни воздуха; по ним хлещет бич бизнеса и наживы; их окружают всевозможные картины похоти и насилия. Они живут в Бедламе.

К концу XVIII века Вифлеемская лечебница в свой черед приобрела отпечаток разрухи и заброшенности. В 1799 году комиссия охарактеризовала здание как «мрачное, убогое и тоскливое», словно сами стены его вобрали в себя нечто от меланхолии иных пациентов. Уныние распространилось и на округу: лечебница находилась среди жалких домишек и лавок, торговавших подержанной мебелью. И вот в 1807 году было решено перевести ее на другую сторону реки – в Саутуорк. Третий Бедлам в истории Лондона возник на вполне подходящем месте, ибо Саутуорк всегда был средоточием тюрем и других казенных учреждений.

Новое здание выглядело столь же величественно, как предыдущее: портик с ионическими колоннами, громадный купол. Внутри, однако, было все так же безотрадно, словно вновь единственным назначением здания был театральный показ, долженствующий изображать победу Лондона над помешательством. Два скульптурных сумасшедших гиганта, которых прозвали «безмозглыми братьями», стояли теперь в вестибюле.

Методы лечения оставались суровыми и во многом основывались на физическом обуздании; один пациент пролежал в цепях четырнадцать лет. Более «просвещенный» подход стали проводить в жизнь лишь в середине XIX века. После двух инспекций, по результатам которых больничный режим был подвергнут жестокой критике, начали применять «нравственно-медицинское» лечение: пациентам дали возможность трудиться или чем-либо заниматься, им стали назначать такие медикаменты, как хлорал и наперстянка.

То был замкнутый малый мир внутри большого. Воду брали из своего артезианского колодца, так что пациентов миновали свирепствовавшие кругом холера и дизентерия. Ежемесячно устраивался бал, на котором пациенты танцевали друг с другом; об этих трогательных и диковинных празднествах писали многие. Однако безумие рождало все тот же настоятельный вопрос. Лечебница навела Чарлза Диккенса, прошедшего мимо нее однажды вечером, на размышления: «Не оказываются ли каждую ночь примерно в том же состоянии, что и пациенты, те из нас, находящихся вне больницы, кто видит сны?»

К середине XIX века число душевнобольных в Лондоне утроилось, и для них открылись новые лечебные учреждения (самые известные – Хануэлл и Колни-Хатч). В 1930 году Вифлеемскую лечебницу перевели за город – в окрестности Бекенхема, но к тому времени столица была уже хорошо обеспечена психушками. Их стали называть «центрами психического здоровья», а пациентов – «пользователями».

Сравнительно недавно душевнобольных стали отпускать по домам с тем, чтобы они «жили в обществе», принимая лекарства. На лондонских улицах нередко можно встретить прохожего, который что-то торопливо бормочет себе под нос и яростно жестикулирует. На большинстве главных городских магистралей вы нет-нет да увидите одинокую фигуру, съежившуюся в позе отчаяния или устремившую взгляд в никуда. Порой кто-нибудь принимается кричать на прохожих или лезет с ними в драку. В свое время в ходу была фраза о лондонской жизни:

Можно добавить:

Женщины и дети

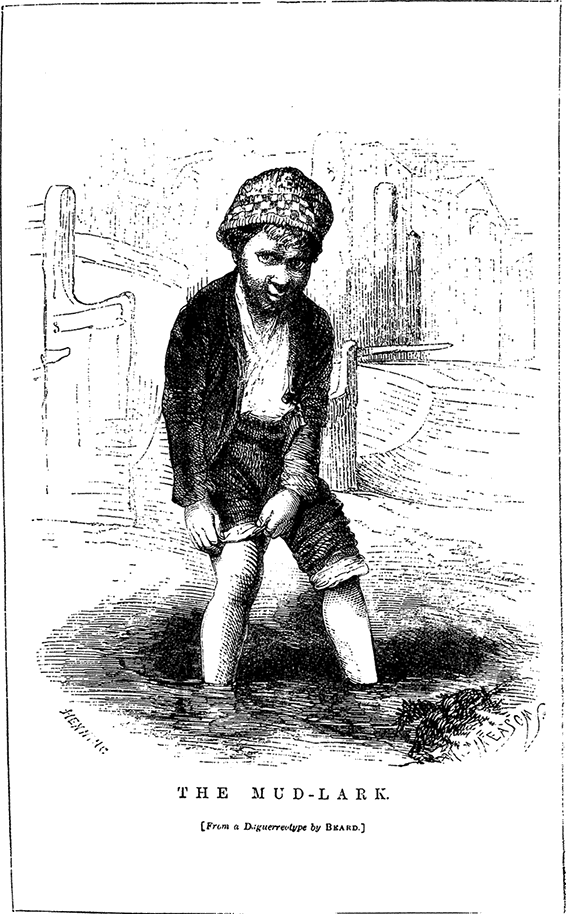

«Жаворонок» – один из детей, выискивавших по берегам Темзы кусочки угля, дерева или металла, которые можно было потом продать скупщику. «Жаворонки» составляли одно из тех маленьких обособленных сообществ, из которых складывалась многообразная лондонская жизнь.

Глава 67

Женское начало

Лондон, как обычно считается, город мужской. Таковым, по крайней мере, он был до недавнего времени. Под Леденхолл-стрит и Чипсайдом обнаружены фаллосы из медного сплава, под Коулмен-стрит – фаллическая скульптура. Фаллообразно вздымающаяся громада Канари-уорф господствует теперь над всем городом; будучи еще и символом коммерческого успеха, она, таким образом, являет нам двуединство лондонской первоосновы. На здания, стоящие поблизости от этой башни, «надеты» своего рода «чехлы» из песчаника: вот вам еще один вариант каменного пениса. Лондон всегда отправлял свои столичные функции на мужской манер, и в его властных структурах неизменно доминировали мужчины. Речные божества, как правило, женского пола, но лондонская река зовется «старый папаша Темз». Впрочем, всей этой системе образов присуща странная двойственность. Близ Лондонского моста вертикально торчит Монумент, однако на его цоколе Лондон изображен в виде плачущей женщины. Низвергнувшись, пройдя через пламя, город меняет пол.

В ранних письменных источниках женщины обретают статус и лицо только благодаря коммерческим отношениям. К примеру, роль вдов в средневековом Лондоне показательна для мира, в котором торговля, супружество и благочестие теснейшим образом переплетены между собой. По смерти мужа вдова получала половину его имущества и, вопреки общему гражданскому законодательству, могла доживать век в их семейном доме. Она могла стать полноправной горожанкой, и от нее ожидали, что она продолжит дело мужа. В XIV и XV столетиях, к примеру, так повели себя все вдовы мастеровых, о которых нам известно. Для городских властей важна была преемственность бизнеса; из их установлений видно также, что женщины могли занимать в городе очень весомое положение. Они, помимо прочего, имели право вступать в гильдии и братства; в документах братства Св. Троицы в приходе Сент-Стивен (Коулмен-стрит) есть запись о ящике для пожертвований, «в каковой ящик каждый брат или сестра должны уплачивать по четверти пенса». Некоторые вдовы играли важную роль в городской жизни в силу своего богатства, но таких было меньшинство. К иной сфере существования относятся дошедшие до нас из XIV века сведения о «врачевательницах». Безусловно, в городе действовали знахарки, исполнявшие в некоторых приходах врачебные функции; встречались галантерейщицы и ювелирши, оптовые торговки пряностями и кондитерши. Однако на каждые двадцать-тридцать налогоплательщиков в документах XIV века приходится лишь одна женщина.

133

Перевод А. Кривцовой.