Играл свою роль и рисунок узора. «Полосатый» состоял из прямых, почти параллельных линий: такой булат считался низкосортным. Когда среди линий попадались изогнутые, булат стоил дороже и назывался «струйчатым». Ещё лучше был «волнистый» узор из сплошных изогнутых линий. Если они сплетались в пряди, это был «сетчатый» узор, ценившийся очень высоко. Но всех лучше был «коленчатый» булат. Узор на таком клинке располагался прядями, как на «сетчатом», только в виде поперечных поясков-«коленец», повторявшихся по всей длине клинка.

На высших сортах персидских и индийских булатов отчётливо виден белый «коленчатый» узор – повторяющиеся грозди, клубки, мотки и пряди волокон по тёмно-бурому с золотистым отливом фону. Когда же рисунок узора напоминал человеческую фигуру – мечу поистине не было цены.

По отзывам среднеазиатских авторов Х—ХI веков, литая булатная сталь боялась лишь одного – лютых северных морозов, делавших её хрупкой. Так или иначе, подобных мечей той эпохи в Европе не найдено ни одного. Однако булат с похожими свойствами делали и здесь. Только не литой, а «сварочный».

Чтобы получить металл с неравномерным содержанием углерода, западноевропейские и славянские кузнецы брали прутья или полосы железа и стали, складывали или скручивали их вместе через один и затем множество раз проковывали, вновь складывали в несколько раз, перекручивали, собирали «гармошкой», резали вдоль, проковывали ещё раз и так далее. Получались полосы красивой и очень прочной узорчатой стали, которую травили для выявления характерного рисунка «ёлочкой». Эта-то сталь и позволяла делать мечи достаточно тонкими без потери прочности, это благодаря ей клинки распрямлялись, будучи согнуты вдвое.

Часто полосы сварочного булата («дамаска») составляли основу клинка, по краю же приваривали лезвия из высокоуглеродистой стали: её предварительно подвергали так называемой цементации – нагреванию в присутствии углерода, который пропитывал металл, придавая ему особую твёрдость. Подобный меч вполне способен был рассекать панцири и кольчуги врага, ведь их, как правило, делали из стали или железа более низких сортов. Перерубали они и клинки мечей, изготовленных менее тщательно.

Специалисты подчёркивают, что сварка железа и стали – сплавов, заметно различающихся температурой плавления, – процесс, требующий от кузнеца высочайшего мастерства. И археологические данные подтверждают, что в IХ—ХI веках наши предки вполне владели этим мастерством, а не только «умели изготавливать простые железные предметы», как полагали норманисты!

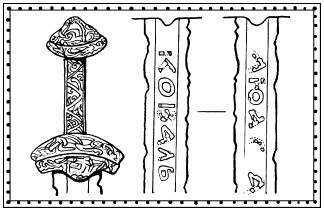

В связи с этим нелишне рассказать историю меча, найденного в местечке Фощеватая, что в Полтавской области на Украине. Его долгое время считали «бесспорно скандинавским», поскольку на рукояти просматриваются узоры в виде переплетающихся чудовищ, очень похожие на орнамент памятных камней Скандинавии ХI века. Правда, скандинавские учёные обращали внимание на некоторые особенности стиля и предлагали искать родину меча в Юго-Восточной Прибалтике. Но когда в конце концов клинок обработали специальным химическим составом, на нём неожиданно проступили чёткие кириллические буквы: «ЛЮДОТА КОВАЛЬ». В науке разразилась сенсация: «бесспорно скандинавский» меч оказался сделан у нас, на Руси!

Любопытно, что покупателю тех времён, вознамерившемуся приобрести клинок настоящего (то есть литого) или сварочного булата, приходилось опасаться подделки. Техника, о которой выше рассказывалась, очень сложная и, естественно, дорогая. Хороший булатный меч покупали за равное по весу количество золота и не жаловались на дороговизну: он того стоил. Ничего удивительного, что жуликоватые ремесленники иной раз пускались на хитрость: делали основу меча из простого железа и покрывали с двух сторон тонкими пластинками булата. Чтобы не обмануться, покупатель первым делом проверял меч по звону: хороший меч от лёгкого щелчка по клинку издавал чистый и долгий звук. Чем он выше и чище, тем лучше булат. Испытывали и на упругость: не останется ли искривлённым после того, как его положили себе на голову и пригнули (к ушам) за оба конца. Напоследок меч должен был легко (не тупясь) перерубить толстый гвоздь и разрезать тончайшую ткань, брошенную на лезвие. В Западной Европе ещё пускали комок непряденой шерсти плыть по течению речки на подставленный клинок – сложнейшее испытание для меча.

Не всякий воин обладал мечом, – это было в первую очередь оружие профессионала. Но и не каждый обладатель меча мог похвастаться великолепным и чудовищно дорогим «харалужным» клинком. У большинства мечи были попроще. Скандинавская сага рассказывает о викинге, которому туго пришлось в бою из-за того, что его меч всё время гнулся: чуть не после каждого удара приходилось выправлять его, наступая ногой. Различия в способах изготовления разных по качеству мечей прослеживаются и археологически: во все времена существовал как «штучный товар», так и «ширпотреб». У одних мечей стальные лезвия приварены к основе из простого железа.

У других при стальных лезвиях основа состоит из трёх полос – двух железных и стальной. У третьих и лезвия, и основа стальные, разного качества. У четвёртых – стальная основа сделана из нескольких пластин. У пятых – весь клинок из одного куска железа, впоследствии цементированного…

«Каких-либо технологических трудностей и секретов в производстве клинков мечей, не известных русскому кузнецу-оружейнику, не было», – с законной гордостью утверждает современный учёный, автор большой специальной работы о технике металлообработки в Древней Руси.

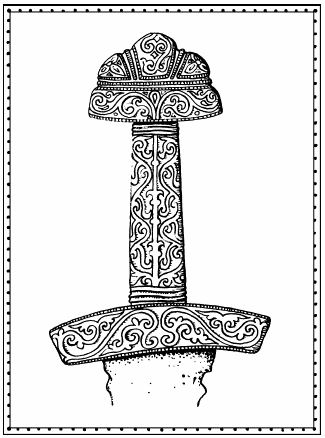

Рукояти древних мечей, как легко убедиться, богато и разнообразно отделаны. Мастера умело и с большим вкусом сочетали благородные и цветные металлы – бронзу, медь, латунь, золото и серебро – с рельефным узором, эмалью и чернью. Особенно любили наши предки замысловатый растительный узор.

Шедевром национального ремесла называют учёные меч первой половины ХI века, у которого бронзовая рукоять украшена замечательным растительным узором, рельефно выделенным на чернёном фоне. Целое Мировое Древо со стволом, ветвями и листьями цветёт на его рукояти…

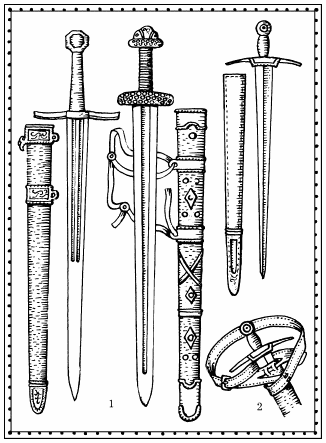

Носили мечи в ножнах, которые делались из кожи и дерева. В погребениях от них остаются только фигурные металлические наконечники. Зарубежные учёные пишут даже о влиянии русского производства наконечников ножен на скандинавское: во всяком случае, со второй половины Х века в орнаменте наконечников ножен у мечей викингов, для которых ранее были характерны изображения животных, всё чаще появляется растительный узор, перенятый на Руси.

Насколько можно судить по материалам погребений, ножны с мечом располагали не только у пояса, но и за спиной, так, чтобы рукоять торчала над правым плечом. Подобный способ ношения был распространён в Х веке во многих странах Европы, что нетрудно понять, если вспомнить о тяжести и метровой длине клинка и о том, насколько подвижен должен быть воин. Плечевую портупею охотно использовали всадники. (Заметим, что «портупея» – французское слово, означающее буквально «перевязь для меча».)

В дальнейшем мечи, как и прочее вооружение, существенно изменяются. Сохраняя преемственность развития, в конце ХI – начале ХII века мечи становятся короче (до 86 см), легче (до 1 кг) и тоньше, их дол, занимавший в IХ—Х веках половину ширины клинка, в ХI—ХII веках занимает лишь треть, чтобы в ХIII веке вовсе превратиться в узкий желобок. В ХII—ХIII веках, по мере усиления воинского доспеха, клинок снова вытягивается в длину (до 120 см) и утяжеляется (до 2 кг). Становится длиннее и рукоять: так появились на свет двуручные мечи. Мечами ХII—ХIII веков по-прежнему большей частью рубили, но ими можно было и колоть. Такой удар впервые упоминается в летописи под 1255 годом.