Другим требованием было, чтобы после обработки дерева поверхность его приобретала исключительную гладкость, ведь малейший «заусенец» на древке, с большой скоростью скользящем вдоль руки стрелка, может нанести серьёзную травму.

Древесину для стрел старались заготавливать осенью, когда в ней меньше влаги. При этом предпочтение отдавалось старым деревьям: их древесина плотнее, жёстче и крепче. Бревно разрубали или распиливали (в главе «Дом выходит из-под земли» рассказано о применении пил ещё в IХ веке) на чурбаки нужных размеров – по длине стрел. После нескольких месяцев просушки их раскалывали на заготовки несколько толще будущих стрел. Круглую форму и нужный диаметр – 8—10 мм – древку придавали, по всей видимости, ножом: сперва строгали, затем скоблили до требуемой гладкости. Существовали и специальные приспособления. Когда археологам попались в земле куски трубчатой кости с вырезами на них, не сразу удалось установить, что это такое. Только через некоторое время выяснилось, что это были так называемые «ножевые струги» для выглаживания стрел. В других местах были обнаружены бруски, сделанные из камня-песчаника, с полукруглыми желобками на них. Некоторые исследователи предположили, что камни нагревали в огне и с их помощью выравнивали искривлённые заготовки. Однако при попытке воспроизвести такую операцию результат получился не слишком удачным, и учёные переменили мнение: видимо, шероховатый камень просто служил для шлифовки.

Длина древнерусских стрел составляла обычно 75–90 см, весили они около 50 г. Наконечник укрепляли на комлевом конце древка, который у живого дерева был обращён к корню. Оперение располагалось на том, что был ближе к вершине. Это связано с тем, что древесина к комлю прочнее.

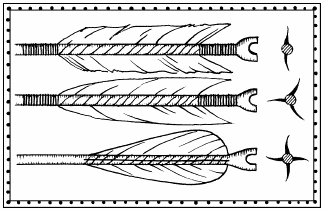

Оперение обеспечивает устойчивость и точность полёта стрелы. Перьев на стрелах бывало от двух до шести. Большинство древнерусских стрел имело по два-три пера, симметрично расположенных на окружности древка. Перья годились, конечно, далеко не всякие. Они должны были быть ровными, упругими, прямыми и не слишком жёсткими. На Руси и на Востоке лучшими считались перья орла, грифа, сокола и морских птиц. Эти рекомендации, конечно, не были всеобщими: в каждой местности пользовались наиболее подходящими из доступных – от кукушечьих до лебединых, причём у одних птиц брали хвостовые перья, у других – из крыла. Все лопасти оперения должны были быть одинаковы по длине, ширине и даже по весу и притом изгибаться в одну сторону: это закручивало летящую стрелу (подобно винтовочной пуле), что также способствовало устойчивости в полёте. Иногда для этой цели само оперение накладывалось на древко винтообразно.

Большой опыт средневековых стрелков привёл их к выводу: вращающаяся стрела всегда несколько отклоняется в полёте в ту сторону, куда направлен изгиб (на этом эффекте основаны и «кручёные» футбольные передачи). Арабское наставление советует стрелой, оперенной с левого крыла птицы, метить в правую сторону цели, и наоборот. Нет причин сомневаться, что древнеславянские стрелки и мастера-стрельники знали об этом свойстве и использовали его.

Изображая древних стрелков, художники очень часто изображают силуэт оперения четырёхугольным, причём задние концы его чуть ли не выступают за ушко стрелы. На самом деле перья подрезали, придавая им разнообразную форму – от овальной до «ласточкиного хвоста», при этом передняя часть обязательно делалась обтекаемой. От ушка же перья всегда отступали на несколько сантиметров, иначе оперение неминуемо сминалось бы о тетиву, да и просто при вытаскивании из тула. При этом считалось: чем ближе оперение к тетиве, тем точнее будет стрельба; чем дальше – тем быстрее полёт. Судя по сохранившимся стрелам и изображениям древности, на Руси и на Востоке отдавали предпочтение точности боя.

Чем тяжелее была стрела, тем длиннее и шире делалось её оперение. Учёным известны стрелы с оперением шириной 2 см и длиной 28 см. Однако у древних славян преобладали стрелы с перьями длиной 12–15 см и шириной в 1 см. Это вполне соответствует сообщению арабских источников о стрелах персов, чья система стрельбы из лука считалась наиболее совершенной. У опытных стрелков оперение стрел часто бывало покороче – 8—10 см, а для стрельбы на дальнее расстояние и того меньше – 6–7 см.

При изготовлении оперения с птичьего пера сдиралось опахало вместе с поверхностным слоем стержня. Подготовленная лопасть приклеивалась к древку рыбьим клеем. Для вящей крепости оперение приматывалось к древку по клею конским волосом или ниткой, которую пропускали внутри пера. Шаг такой обмотки составлял 5—10 мм, концы лопасти укрепляли прочной сплошной обмоткой.

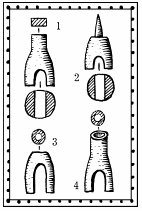

Ушко стрелы, куда вкладывалась тетива, также имело вполне определённые размеры и форму. Слишком глубокое тормозило бы полёт стрелы, при слишком мелком стрела сидела на тетиве недостаточно прочно. Богатый опыт наших предков позволил вывести оптимальные размеры: глубина – 5–8 мм, редко 12, ширина – 4–6 мм. Таковы ушки стрел Х века, такими были они и через пятьсот лет.

Иногда вырез для тетивы протачивали непосредственно в древке стрелы, но обычно ушко представляло собой самостоятельную деталь, как правило костяную. Стрелы вовсе не были предназначены для одноразового использования, деревянное же ушко неминуемо страдало и разрушалось бы от нагрузок при выстреле. Костяное ушко для стрел из сплошного дерева представляло собой втулку, которую с помощью клея насаживали на обточенное древко. Если стрела была пустотелая (камышовая, тростниковая), ушко вставлялось вовнутрь. В обоих случаях конец древка плотно обматывался конским волосом, сухожилиями или нитью и оклеивался тонкой плёнкой берёсты – чтобы поперечная обмотка не тормозила в полёте стрелу и не царапала при выстреле руку стрелка.

Согласно легендам, ушки особенно дорогих стрел вырезали из самоцветного камня. У стрел некоторых былинных персонажей «в ушах поставлено» по драгоценному камню «тирону»: этот камень якобы обладал способностью светиться в темноте, что облегчало поиски стрел. Существуют различные догадки, о каком конкретно камне идёт речь.

Стрела: наконечник

Всё сказанное выше о стрелах свидетельствует, что на тот момент, к которому официальная наука долго приурочивала «начало» нашей истории (IХ век), славянские мастера-«стрельники» имели уже многовековые традиции и опыт – как, впрочем, и представители иных ремёсел. В полном соответствии с техническим уровнем и требованиями своего времени делали и наконечники стрел.

Художники почему-то больше всего любят «приделывать» к стрелам своих персонажей наконечники с двумя заострёнными шипами, оттянутыми назад. Вероятно, предполагается, что у таких наконечников наиболее грозный вид. Между тем в специальной литературе о древнеславянских луках и стрелах можно найти (было бы желание) подробнейшее описание… ста шести типов железных и восьми типов костяных наконечников, бытовавших в разные времена у славян. О каждом из этих типов написано, в какие века и в каких местностях он применялся и для какой именно цели. Какое подспорье и для романиста, и для иллюстратора! Почему не воспользоваться?..

Широчайшее разнообразие наконечников объясняется, конечно, не «буйством фантазии» наших предков, но чисто практическими нуждами. На охоте или в бою возникали самые разные ситуации, так что каждому случаю должна была соответствовать стрела определённого вида. А чтобы сразу, не раздумывая, схватить нужную из колчана-тула, древки стрел возле ушка окрашивали в определённый цвет.

Обо всех разновидностях наконечников мы здесь, естественно, рассказать не в состоянии. Заметим, однако, что на древнерусских изображениях стрелков из лука гораздо чаще, чем двушипные или просто острые наконечники, можно увидеть… этакие «рогульки». По-научному подобные наконечники называются «срезнями в виде широких фигурных прорезных лопаточек». «Срезни» – от слова «резать»; этот термин охватывает большую группу наконечников самой различной формы, имеющих общий признак: широкое режущее лезвие, обращённое вперёд. Они использовались для стрельбы по незащищённому противнику, по его коню или по крупному животному во время охоты. Стрелы, как будет показано в следующей главе, били с ужасающей силой, так что широкие наконечники причиняли значительные раны, вызывая сильное кровотечение, способное быстро ослабить зверя или врага.