Парнелл Чарлз Стюарт

Па'рнелл (Parnell) Чарлз Стюарт (27.6.1846, Эйвондейл, Уиклоу, — 6.10.1891, Брайтон, Суссекс), ирландский политический деятель, лидер движения за гомруль (с 1877). С 1875 член английского парламента, где применял обструкцию как средство давления на английские господствующие классы. П. отстаивал требование широкой автономии для Ирландии при сохранении конституционных связей с Великобританией. Сознавая необходимость поддержки масс, блокировался с радикальным крылом ирландского движения (Дж. Девой, М. Девитт и др.). В 1879 участвовал в создании Земельной лиги и стал её председателем. 13 октября 1881 был арестован и до мая 1882 находился в Килмейнхемской тюрьме, где заключил компромиссное Килмейнхемское соглашение с английским либеральным правительством. Свернув агитацию за аграрные требования, П. с этого момента стремился добиться гомруля преимущественно путём парламентской борьбы. С целью дискредитации П. английские реакционеры организовали его травлю, обвиняя его в якобы совершенных им аморальных поступках. В конце 1890 правое большинство гомрулёров отстранило его от лидерства.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 34—37 (см. Указат. имён); Тарле Е. В., Чарлз Парнель. Страница из истории Англии и Ирландии, Соч., т. 1, М., 1957: O' Brien С. С.. Parnell and his party 1880—1890, Oxf., 1957.

Л. И. Гольман.

Парни Эварист Дезире де Форж

Парни' (Parny) Эварист Дезире де Форж (de Forges) (6.2.1753, Сен-Поль, ныне остров Реюньон, — 5.12.1814, Париж), граф, французский поэт. Член Французской академии с 1803. Первый поэтический успех — «Послание к восставшим в Бостоне» (1777) полно симпатии к североамериканским борцам за независимость. В сборнике «Поэтические безделки» (1779) П., оставаясь верным стилю французского классицизма, одушевил свою поэзию искренностью чувств, элегичностью. Ещё популярнее оказалась антирелигиозная поэма-памфлет «Битва старых и новых богов» (1799). Русские поэты тогда же оценили П. (Ю. А. Нелединский-Мелецкий). Особенно умножились переводы и подражания П. с расцветом элегии у В. Л. Пушкина, В. А. Жуковского, Е. А. Баратынского, К. Н. Батюшкова — «российского Парни» (А. С. Пушкин, «К Батюшкову», 1814). «Нежный Парни» был одним из любимых французских поэтов Пушкина.

Соч.: CEuvres. Elegies et poesies diverses avec une pref. de Sainte-Beuve, P., 1862; в рус. пер.—[Стихотворения], в кн.: Мастера русского стихотворного перевода, 2 изд., кн. 1, [Л.], 1968 (Библиотека поэта. Большая серия); в кн.: Французские стихи в переводах русских поэтов XIX—XX вв., М., 1969; Война богов. Пер. В. Г. Дмитриева, Л., 1970.

Лит.: Морозов П., Пушкин и Парни, в кн.: Пушкин, [Соч.], т. 1, СПБ, 1907, с. 380— 92; Томашевский Б., Пушкин и Франция, Л., 1960.

М. А. Гольдман.

Э. Д. де Форж Парни.

Парники

Парники', культивационные сооружения для выращивания рассады овощных и цветочных растений, а также овощей и семян. П. распространены преимущественно в странах, расположенных выше 40° северной широты. По конструктивным особенностям П. делят на 2 типа: односкатные и двускатные. П. обоих типов могут быть углублённые и наземные, а последние — стационарные и переносные. Обогрев растений в П. — солнечный, биологический (за счёт тепла биотоплива ) и технический (водяной, паровой и электрический). В холодное время суток П. укрывают парниковыми остеклёнными рамами, реже — светопрозрачной плёнкой. По срокам начала эксплуатации П. делят на ранние, средние и поздние.

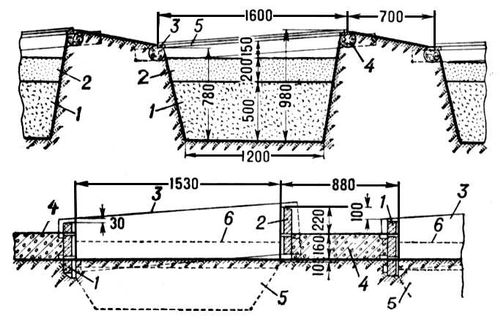

Односкатный углублённый П. (см. рис. ) — котлован, накрываемый парниковыми рамами. Наиболее широко распространён этот тип П. с биологическим, реже с водяным и электрическим обогревом. Кроме котлована и рам, П. имеют железобетонную или деревянную обвязку, необходимую для плотной и устойчивой укладки рам. Ранние П. используют с конца февраля — начала марта (в центральном районе Европейской части СССР), средние — со 2-й половины марта, поздние — с начала апреля. Размеры стандартной рамы (в см ) 160 Х 106. П. с железобетонной обвязкой распространены в центральном районе Европейской части СССР и на юге. Срок амортизации П. с деревянной обвязкой 8—12, с железобетонной 20—25 лет.

На севере, в условиях заболоченности или вечной мерзлоты, устраивают односкатные наземные стационарные П., у которых котлованов не копают. П. и тропы (дорожки) между ними заполняют биотопливом.

Односкатные наземные переносные П. устраивают без котлована (на 4—6 рам). На очищенном от снега участке раскладывают разогретое биотопливо (для средних П. толщиной 50—60 см , для поздних — 30—40 см ). На него устанавливают обвязку.

Двускатные П. не нашли широкого распространения ввиду неплотности стыков между остеклёнными рамами, устанавливаемыми с двух сторон П. Исключение составляют рижский и суздальский двускатные П.

Для размещения П. площадь тщательно выравнивают, затем размечают расположение котлованов и троп. П. располагают правильными кварталами. В каждом квартале по 30 стандартных П. (или 600 рам). Общая длина квартала 72 м , ширина 21,2 м (равна длине 20-рамного парника). Торцовые дороги, идущие с юга на север, предназначенные для хранения земли, должны быть шириной 10 м , а для хранения биотоплива — 15 м . Широкие дороги чередуют с узкими. Дороги между кварталами, идущие параллельно П., устраивают шириной 5 м. При такой схеме расположения П. на 1 га размещают около 2500 рам. В хозяйствах, где П. на биотопливе, их часто размещают лентами, оставляя через каждые два П. дорогу шириной 2,5 м , а между П. тропу 0,7 м .

Рассаду и парниковые культуры выращивают на различных грунтах (почво-смесях), насыпаемых в П. на биотопливо или сверху нагревательных приборов.

Лит.: Боос Г. В., Овощные культуры в закрытом грунте, Л., 1968; Рубцов М. И. и Матвеев В. П., Овощеводство, М., 1970; Справочник по овощеводству, под общ. ред. В. А. Брызгалова, Л., 1971.

Г. В. Боос.

Типовой односкатный углублённый парник (размеры в мм ), вверху — поперечный разрез парника с деревянными парубнями: 1 — навоз; 2 — слой питательной почвы; 3 — южный парубень; 4 — северный парубень; 5 — парниковая рама; внизу — поперечный разрез парника с железобетонными парубнями: 1 — южный парубень; 2 — северный парубень; 3 — железобетонная плита, установленная в торцах; 4 — плиты, установленные на тропах; 5 — контур котлована парника; 6 — уровень насыпной почвы.