Падуанская школа (живописная школа)

Падуа'нская шко'ла, живописная школа, сложившаяся в Падуе и сыгравшая значительную роль в становлении и развитии искусства Возрождения в Северной Италии. Живопись Падуи 14 в. представлена работами заезжих мастеров (Джотто, Альтикьеро, Аванцо) и местных последователей Джотто. К середине 15 в. вокруг живописца Ф. Скварчоне сложилась самостоятельная школа, мастера которой (Н. Пиццоло, Боно да Феррара, Ансуино да Форли) сочетали в своём творчестве позднеготические черты с поисками чеканно-ясной формы и пристальным изучением античных памятников. Крупнейший представитель П. ш.— Андреа Мантенья.

Лит.: Rigoni Е., L’arte rinascimentale in Padova. Studi e documenti, Padova, 1970.

Падуб

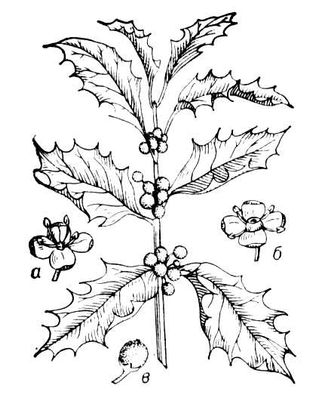

Па'дуб (Ilex), род растений семейства падубовых. Деревья или кустарники, вечнозелёные, реже листопадные. Листья обычно кожистые, плотные, колючевыемчато-зубчатые, городчатые, пильчатые или цельнокрайные. Цветки, как правило, однополые, 4-членные, одиночные или в немногоцветковых пазушных соцветиях.

Плод — костянка. Свыше 400 видов, растут в тропических, субтропических, реже в умеренных широтах обоих полушарий. В СССР — 6 видов, произрастающих на Дальнем Востоке и Кавказе (например, П. колхидский — I. colchica, П. городчатый — I. crenata); 9 видов интродуцировано, в том числе П. остролистный — I. aquifolium. Листья П. парагвайского, или парагвайского чая , служат для приготовления напитка матэ. П. декоративны, легко переносят подрезку, используются в живых изгородях.

Лит.: Флора СССР, т. 14, М.— Л., 1949; Деревья и кустарники СССР, т. 4, М.— Л., 1958; Hume Н. Н., Hollies, N. Y., 1953.

Падуб остролистный, ветка с плодами; а — тычиночный цветок; б — пестичный цветок; в — плод.

Падуга

Па'дуга, часть театральной декорации. Состоит из полосы ткани, подвешенной на штанге к верху сцены, для скрытия верхних пролётов над декорациями, колосников, висящих декораций и др. Первую П., являющуюся частью портала сцены и постоянных кулис, иногда называют «арлекином».

Падуя

Па'дуя (Padova), город в Северной Италии, в области Венеция. Административный центр провинции Падуя. 231,2 тыс. жителей (1971). Важный транспортный узел; судоходный канал связывает П. с Адриатическим морем. Производство искусственного волокна. Разнообразное машиностроение (в т. ч. производство станков, приборов, велосипедов, с.-х. машин; моторостроение), электротехническая, пищевая, обувная, швейная, мебельная и деревообрабатывающая, бумажная, полиграфическая промышленность. Ежегодная международная ярмарка. Университет (с 1222).

Упоминания о П. 4 в. до н. э. (лат. Patavium) имеются у древнеримского автора Тита Ливия. В 601 П. была почти полностью разрушена лангобардами, но вскоре восстановлена. В начале 12 в. получила права коммуны. С 13 в.— значительный центр ремесла и торговли (ежегодные ярмарки обще-итальянского значения). В начале 14 в. в П. установилась синьория рода Каррара, власть которого временно сменялась господством родов Делла Скала и Висконти. В 1405—1797 входила в состав Венецианской республики. В 15—17 вв. П.— крупный культурный центр: её университет пользовался широкой известностью в Европе, в нём преподавали П. Помпонацци , А. Везалий , Г. Галилей. После 1797 П. попеременно владели Австрия и Франция. В 1813 установилось господство австрийских Габсбургов, закрепленное Венским конгрессом 1814—15. В 1866 П. вошла в состав Итальянского королевства.

В П. сохранились остатки древнеримских гробниц, мостов, амфитеатра и форума. В эпоху Возрождения в П., ставшей крупным центром искусств (см. Падуанская школа ), работали Джотто (росписи капеллы дель Арена), Донателло, Мантенья, Тициан (росписи Скуола дель Санто). Грандиозное Палаццо делла Раджоне (1215—1306), университет (с 1493), собор Санта-Мария Ассунта (16 в., архитектор Андреа да Валле). Городской музей (преимущественно живопись и скульптура 15—19 вв.), музей Сант-Антонио (произведения искусства из церкви и монастыря Сант-Антонио), музей Боттаччин (нумизматические и археологические коллекции).

Лит.: Padova. Guida ai monumenti e alle opere d’arte, Venezia, 1961; La Citta di Padova. Saggio di analisi urbana, Roma, 1970.

Падуя. Базилика Сант-Антонио («Иль Санто», с 1231). Перед ней — конный памятник кондотьеру Гаттамелате (скульптор Донателло, бронза, мрамор, известняк, 1447 — 53).

Падь (овраг)

Падь, термин, применяемый в Сибири и на Дальнем Востоке СССР для оврагов, долин ручьев и небольших речек.

Падь (у насекомых)

Падь, сладкая густая жидкость, выделяемая тлями, червецами и др. насекомыми, питающимися растительными соками. Появляется на листьях деревьев и кустарников, иногда мельчайшими каплями падает (откуда название) на землю.

Пчёлы собирают П. и перерабатывают в падевый мёд .

Падьюка

Падью'ка (Paducah), город в США, в штате Кентукки, на р. Огайо, ниже впадения в неё р. Теннесси. 32 тыс. жителей (1970). Ж.-д. узел. Один из крупных центров атомной промышленности (завод по получению урана-235 и др.). Химическая, пищевкусовая промышленность. Вывоз табака, кормов.

Паерле Ганс Георг

Па'ерле (Peyerle) Ганс Георг (гг. рождения и смерти неизвестны), автор сочинения «Описание путешествия Ганса Георга Паерле, уроженца Аугсбургского, с господами Андреасом Натаном и Бернгардом Манлихом младшим, из Кракова в Москву и из Москвы в Краков с 19 марта 1606 по 15 декабря 1608». (Впервые опубликовано на немецком языке в 1610, на русском — в 1832.) П.— купец из Нюрнберга, прибыл в Москву в мае 1606. Покинув Россию в августе 1608, П. был свидетелем событий Крестьянского восстания под предводительством И. И. Болотникова. П. подробно и точно описывает поход Лжедмитрия I на Москву, свадьбу с Мариной Мнишек, восстание народа и др.

Лит.: [Устрялов Н.], Сказания современников о Димитрии Самозванце, 3 изд., ч. 1, СПБ. 1859.