Противоречивость мировоззрения поэта, искавшего своего пути в новой действительности, сказалась в его книгах начала 30-х гг. В автобиографической повести «Охранная грамота» (1931) и в неоконченном романе в стихах «Спекторский» (1931) выражено убеждение в моральной правоте революции, в высоте её нравственных истоков и целей. Однако, вступая в противоречие с пролетарским гуманизмом, П. отрицал революционное насилие как средство достижения этих целей. В то же время для книг стихов «Второе рождение» (1932) характерна попытка взглянуть «без пелён» на жизнь страны, постичь её завтрашний день («Ты рядом, даль социализма» и др.).

С начале 30-х гг. П. переводил стихи грузинских поэтов — Н. Бараташвили, А. Церетели, Г. Леонидзе, Т. Табидзе, С. Чиковани, П. Яшвили. Владея многими языками, П. создал новые переводы пьес У. Шекспира, «Фауста» И. В. Гёте, стихов Г. Сакса, П. Шелли, Дж. Китса, П. Верлена. В годы Великой Отечественной войны 1941—45 П. пишет стихи о героях и тружениках войны («Смерть сапёра» и др.). В 1943 выходит сборник «На ранних поездах», в 1945 — «Земной простор», в которых наметился отход от прежней поэтики, стремление к классически ясному стилю. В 50-е гг. П. пережил глубокий кризис. В романе «Доктор Живаго» выражено отрицательное отношение к революции и неверие в возможность социального преобразования общества. В 1955 П. признал, что во время работы над романом его «... по собственному какому-то отчуждению... стало отмывать куда-то в сторону все больше и больше» (см. История русской советской литературы, т. 3, 1968, с. 377). Публикация этого романа за рубежом (1957) и присуждение за него П. Нобелевской премии (1958) вызвали резкую критику в советской печати; П. был исключен из Союза писателей. От Нобелевской премии он отказался.

В последнем цикле стихов «Когда разгуляется» (1956—59) ощутим новый прилив творческих сил поэта, его стремление преодолеть мотивы трагического одиночества.

Соч.: Стихотворения и поэмы, 2 изд., М.— Л.,1965; Стихи. [Вступ. ст. К. Чуковского. Послесл. Н. Банникова], М., 1966; Люди и положения, «Новый мир», 1967, № 1, [Письма Б. Пастернака], «Вопросы литературы», 1972, № 9; Вильям Шекспир в переводе Бориса Пастернака, 2 изд., т. 1—2, М., 1950; Стихи о Грузии. Грузинские поэты, Тб., 1958; Звёздное небо. Стихи зарубежных поэтов. [Вступ. ст. Н. Любимова], М., 1966.

Лит.: Горький и советские писатели. Неизданная переписка, в кн.: Литературное наследство, т. 70, М., 1963; Тагер Е., «Избранное» Б. Пастернака, «Литературная газета», 1966, 11 авг.; Паперный З., Б. Л. Пастернак, в кн.: История русской советской литературы, т. 3, М., 1968, с. 350—389; Наумов Е., О времени и о себе. Маяковский и Пастернак, в его кн.: О спорном и бесспорном, Л., 1973.

З. С. Паперный.

Б. Л. Пастернак.

Пастернак Петр Леонтьевич

Пастерна'к Петр Леонтьевич [8(20).1.1885, Одесса,— 21.9.1963, Москва] советский учёный в области железобетонных конструкций и теории сооружений. По окончании в 1910 Высшего технического училища (Цюрих) работал ассистентом и инженером-строителем в Цюрихе, в 1912—14 — в Женеве. В 1914—20 главный инженер Черноморского строительного общества в Петербурге. В 1920—29 доцент Высшего технического училища в Цюрихе. В 1929—1932 работал в Учебно-проектно-строительном комбинате и в Промстройпроекте в Москве. С 1932 преподавал в Московском инженерно-строительном институте (с 1934 профессор). Выполнил ряд важных исследований в области строительной механики стержневых систем и теории упругости, а также исследований, связанных с разработкой инженерных методов расчёта железобетонных конструкций. Автор проектов конструкций покрытия Театра оперы и балета в Новосибирске, цехов Камского бумажного комбината и др.

Соч.: Berechnung vielfachstatisch unbestummter biegefester Stab-und Flachentragwerke (1), Z., 1927; в рус. пер.— Комплексные конструкции, М., 1948; Железобетонные конструкции, М., 1961.

Пастернак (раст. сем. зонтичных)

Пастерна'к (Pastinaca), род растений семейства зонтичных. Двулетние или многолетние травы с перистыми листьями. Цветки в сложных зонтиках, жёлтые или оранжевые. Плод — двусемянка. Известно 15 видов в Европе и Азии, в СССР — 5 дикорастущих (главным образом на Кавказе) и один вид в культуре. Из дикорастущих наиболее распространён П. дикий (P. silvestris), двулетнее растение с веретеновидным корнем; растет на выгонах, около дорог, по огородам (как сорняк). В культуре П. посевной (P. sativa), двулетнее растение. Листья сильно рассеченные, раздельноперистые, ярко-зелёные. Корнеплод мясистый, жёлто-белый, гладкий, округло-удлинённый или удлиненно-конический. Цветки мелкие, обоеполые, с 5 жёлтыми загнутыми внутрь лепестками. Плоды — двусемянки плоскоовальные, светло-бурые или коричневые. П.— перекрёстноопыляющееся, холодостойкое и морозоустойчивое растение. Хорошо растет на плодородных, среднесвязных и окультуренных болотных почвах. Корнеплоды содержат 17,5—18,7% сухих веществ, 8,6—10,5% сахара, до 40 мг витамина С. Используется как ароматическая приправа к супам, мясу, в тушёном виде (с маслом и сухарями), а также для приготовления различных овощных консервов. В СССР возделывается в зонах консервной промышленности. Известны сорта: Круглый, Лучший из всех, Студент. Обработка почвы, нормы и сроки внесения удобрений, уход такие же, как и для моркови. Посев ранневесенний, однострочный или двухстрочный с междурядьями 45 см или по схеме 50—20 см в южных районах СССР. Норма высева семян 5—6 кг/га. При прореживании растения оставляют на расстоянии 5—6 см. Урожай корнеплодов 400—700 ц с 1 га.

О. А. Филиппова.

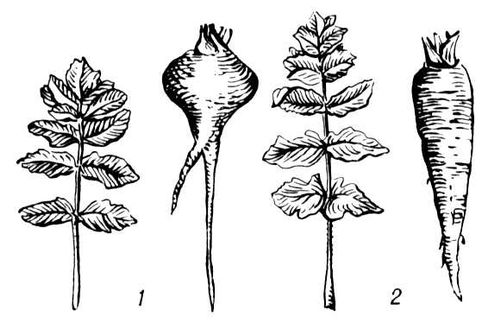

Сорта пастернака: 1 — Круглый (лист и корнеплод); 2 — Студент (лист и корнеплод).

Пастернацкий Федор Игнатьевич

Пастерна'цкий Федор Игнатьевич [13(25).12.1845, Игуменский уезд, ныне Минской области,— 7(20).8.1902, деревня Пятевщина, ныне Минской области], русский терапевт, один из основоположников бальнеологии и курортологии в России. Окончил медицинского факультет Киевского университета в 1871. С 1891 профессор петербугской Военно-медицинской академии. Описал (1907) симптом, характерный для некоторых заболеваний почек («симптом П.»), предложил метод пальпации почек. Одним из первых исследовал Кавказские Минеральные Воды и климатические особенности Черноморского побережья России. Инициатор и организатор Всероссийской гигиенической выставки (1894) и 1-го Всероссийского съезда по климатологии, гидробиологии и бальнеологии (1898).

Соч.: Кисловодск и его лечебные средства, СПБ, 1891; Климатолечебные пункты на Черноморском побережье Кавказа, СПБ, 1899; Пиэлит, СПБ, 1907.

Лит.: Молчанов Н. С., Ф. И. Пастернацкий, «Клиническая медицина», 1954, т. 32, № 11.