— То есть? — не понял Юрий Беликов.

— Все записанное мне приснилось. Видения могут быть истинными, а могут и обмануть, это непредсказуемо.

— Да уж, хороши источники, — усмехнулся следователь.

— Не скажите, — возразил Есько. — Периодическую таблицу элементов Дмитрий Менделеев тоже увидел во сне, что не помешало ей стать основой современной химии.

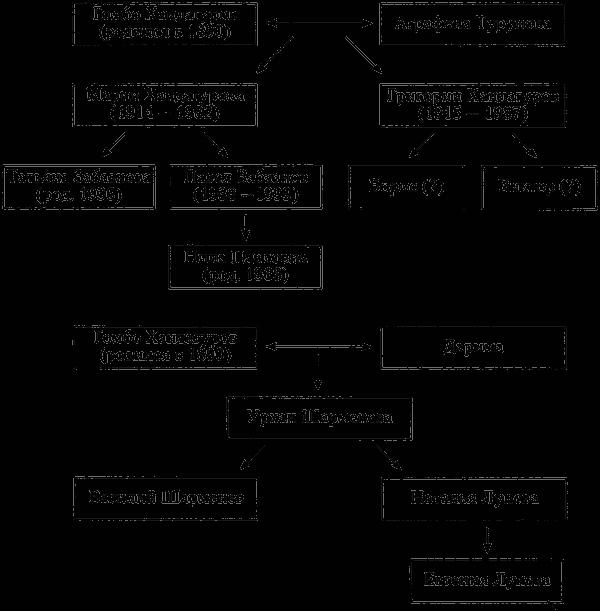

В машине Беликова Есько, устроившись на переднем сиденье, получил возможность изучить сновидческое досье Гомбо Хандагурова и уже на второй странице обнаружил его генеалогическое древо.

— Посмотрите-ка, Юра.

Он протянул лист Беликову, который еще только прогревал двигатель.

Вот что на нем было изображено:

— Интересно, — прокомментировал следователь, посмотрев родословную. — Чтобы не терять время, Степан Юрьевич, читайте вслух. Мы вообще-то до Иркутска успеем?

— Конечно, — заверил Есько. — Большую часть мы уже слышали от Василия Шарменева.

«Аномальщик» перебирал листы.

— Я начну с этого места.

Он прочел:

«Обессиленный, Гомбо упал на медвежью шкуру неподалеку от очага и забылся сном…»

Глава 33

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО БРАТА

95 лет назад. Остров Ольхон

Одуряюще пахло хвойной смолой, дымом и портянками…

Гомбо Хандагуров услышал, что кто-то вошел в юрту, и приподнялся с лежанки. На пороге стоял мужчина, одетый в ватник, кроличью ушанку, довольно облезлую, и кирзовые сапоги. В лице его было нечто восточное, но на азиата похож он не был. Прикурив самокрутку с едким махорочным духом, он заговорил на русском. Тембр голоса был мягким и завораживающим, акцент отсутствовал.

— Было нас два брата. Я старший. Отец наш владел довольно крупным имением с виноградником, пашней и лугами для выпаса овец. Не скажу, что был он самым богатым фермером в стране, но богаче его в округе не было. Вино с нашего виноградника ценили в столице, шерсть и зерновые иноземные купцы развозили по всему свету, вплоть до Вавилона и даже Рима. Словом, Бог дал нам полный достаток.

Мы с братом, не стану поминать его имени, присматривали за работой батраков и рабов, но по мере необходимости трудились и сами, что случалось нередко и при сборе урожая, и при стрижке овец.

Работали-то мы вместе, но друг друга не жаловали. Братец мой, с лицом и статью греческого идола, ходил у отца в любимцах. Обладая светлым разумом и умелыми руками, работал он из-под палки, да и то только когда увильнуть никак не мог. Но уж лицемерия-то в нем было выше всякой меры. Умел он напустить на себя столько благочестия и святости, что рабы в имении почитали его едва ли не за пророка. Да и отец введен был в заблуждение не меньше неграмотных, глупых рабов. Словом, все носились с ним, как с писаной торбой. Все, но только не я. Меня брат избрал для своих вечерних откровений, в которых едко высмеивал и издевался не только над простодушными рабами, но и над собственным отцом. Зная мою сыновью любовь, он мог делать это безнаказанно, потому как не желал я огорчать отца рассказом о лицемерии его любимца. Да и не поверил бы мне отец. Нет, не поверил бы. Ослеплен он был обаянием младшенького…

И даже когда однажды брат соблазнил его наложницу, уж я-то знаю — не первую, то сумел повернуть все так, что несчастную женщину побили камнями, а сам он снова вышел сухим из воды.

Я же звезд, может, с неба и не хватал, но работал прилежно, соблюдал закон и чтил субботу. Отец, впрочем, вечно был мной недоволен, вечно ворчал, думаю, не без науськивания понятно кого…

Так мы и жили, покуда брату не исполнилось двадцать два года. Тогда он обещаниями, увещеваниями, не знаю, чем еще, принудил отца разделить пополам имение. Продав спешно и не слишком выгодно свою долю, он отбыл в столицу. С тех пор до нас доходили время от времени лишь слухи о нем. Говорили, что ведет он в столице жизнь праздную и разгульную, что окружен он блудницами и прихлебателями, что расточает он отцовское золото направо и налево. Много всякого говорили о нем, но не верил отец, не желал верить.

Позже мы узнали, что брат ввязался в какую-то аферу с подделкой векселей и, чудом избежав долговой тюрьмы, сумел все-таки расплатиться. Теперь же влачил он жизнь жалкую, перебивался случайными заработками, оставленный и презираемый всеми.

В тот год случился неурожай, и многие горожане в поисках пропитания бросали насиженные места и нанимались в деревни батраками часто за одну только жидкую похлебку утром и вечером. Был, как мы узнали, среди них и мой брат. В одном дне пути от родного дома он пас стадо свиней. Привередливый раньше в пище, теперь он дошел до того, что воровал у свиней их корм, за что, если попадался, был бит хозяином. Домой, как я понимаю, не возвращался он из гордыни, но, вдоволь хлебнув унижений, побоев и голода, однажды вернулся.

Меня не было в это время в усадьбе. Я находился со стадом овец, стрижкой которых занимался вместе с рабами. Так что дальнейшее знаю лишь с чужих слов.

Приближение брата моего к дому не осталось незамеченным. Отец, увидев его, вышел навстречу. Брат же мой, понурив голову, остановился в двух шагах от него.

— Отче… — начал он, но отец, не дав ему договорить, подбежал, пал ему на шею и целовал его.

Брат же мой сказал ему:

— Отче, я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим.

А отец сказал рабам своим:

— Принесите лучшую одежду, и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка и заколите его. Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся!

Приблизившись к дому, я услышал пение и ликование.

— Что это такое? — спросил я у одного из слуг.

— Брат твой пришел, — ответил слуга, — и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым.

Сказать, что я был обижен — мало. Я был взбешен. Я подчинялся отцу во всем, я служил ему, как последний раб, но никогда он и жалкого козленка не давал мне, чтобы повеселиться с друзьями!

Я не вошел в дом. Я остался у входа.

Через некоторое время вышел отец. Он звал меня, он что-то говорил мне. Я не запомнил. В памяти зацепилась лишь одна его фраза: «…был мертв и ожил…» Лучше бы он не оживал мне на погибель!

Я не вошел в дом. Пир продолжался без меня. Да и нужен ли был отцу я — еще один раб среди многих? Ему нужен был мой брат, промотавший первую половину имения и явившийся за второй…

Я ушел на сеновал и попытался заснуть, но громкая музыка и пьяные крики отгоняли сон. Я лежал в темноте с открытыми глазами и ненавидел их обоих. Боже мой, как я их ненавидел!

После того как музыка и голоса смолкли, выждав еще не менее часа, я вошел в дом. На длинном столе с остатками пиршества я нашел горящую лампу, полную масла. Взяв ее, я вошел в нашу общую комнату. Мой брат спал на своей кровати со счастливой улыбкой на лице. Я поставил лампу в изголовье и вынул из-за пояса нож.

Он проснулся, не видя ножа в моей руке, сладко потянулся и детским движением, до боли знакомым, потер глаза.

— Брат мой, — улыбнулся он, — я вернулся, брат!

— Зачем? — спросил я, пряча за спину руку с ножом. — Зачем ты вернулся?

Он понял все. Он все прочел в моих глазах. Кем-кем, а уж дураком он не был.

— Я другой теперь, брат, — сказал он, — обними меня.

Говорил он искренно, вернее, искренно лгал. Я не верил ему.

— Тебе всегда было легко обмануть отца, — шепотом произнес я, — но меня тебе не обмануть.

Я занес нож для удара. Глаза его округлились, но он даже не поднял рук, чтобы защититься.

— Брат мой, брат…

Я не стал его слушать. Я ударил его. Потом я вылил из лампы масло и поджег дом. Я ушел, как был, не взяв с собой ни золота, ни даже ножа, так и оставленного мной в сердце брата.

Как я узнал позже, при пожаре вместе с двумя десятками слуг сгорел и отец…