— И что сказал?

— Говорит: «Иди. А не то — расчет».

— Вот паскуда! — выругался Василий Тимофеевич.

Зберовский, одеваясь, прислушивался к голосам, потому что речь шла о Харитоновском руднике. Однако вся эта история ему казалась преувеличенной. Досадно было за Терентьева, которому приписывают черт знает что. Если там действительно опасно, Терентьев так не скажет! Чушь! Не может быть!

Наконец он вышел из-за занавески, поздоровался. Гость остолбенел, почти с испугом глядя на него.

— Постоялец наш, — равнодушно объяснил Василий Тимофеевич, вытирая шею полотенцем.

Сразу стало тихо и неловко. Зберовский застегивал блестящие пуговицы тужурки. Все следили за его движениями.

Спустя минуты три, поняв, что иначе поступить нельзя, он взял фуражку, поклонился и отправился на улицу.

5

С утра не было заведующего коксовым цехом; в конторе не оказалось счетовода, чтобы выдать деньги на проезд. Гриша то понуро сидел, то принимался нервно ходить между печами и конторой. Затем понадобилось ждать, пока пришлют обещанную лошадь. Ее подали лишь около полудня. Она была запряжена в тесную, как сундучок с оглоблями, двуколку.

Чемодан еле уместился под ногами. Зберовский притиснулся боком к кучеру. И началась дорога. Сперва кучер часто взмахивал кнутом:

— Но-о, проклятая!

Кляча вздрагивала от кнута, однако рысью бежать не хотела.

Над степью струились токи воздуха, накаленного солнцем, — было видно, как они колеблются. Остро пахла нагретая полынь. Двуколка ехала так медленно, что почти не поднимала пыли. Но уже позади остался дым коксовых печей, и в стороне отдельными островками раскинулись поселки рудника «Альберт» и шахты «Евдокия».

Степь, степь и степь. У горизонта, в легком знойном мареве, полз товарный поезд, похожий на красную гусеницу.

— Где же Харитоновка?

Кучер поднял кнутовище:

— Сюда… правей чуток!

Где-то в туманной дали Зберовский скорее угадал, чем разглядел знакомые надшахтные постройки.

Прошел еще час. Лошадь по-прежнему плелась едва-едва. Кучер, разморенный жарой, дремал, намотав на руку вожжи. До бревенчатого копра Харитоновской шахты было еще около трех верст — отсюда он казался сделанным как бы из спичек. А за невзрачными серыми домами уже поблескивала оцинкованная крыша кирпичного особняка. Зберовский заметил ее и повеселел. Она для него будто сразу оживила панораму рудника: там, под этой крышей — Зоя!

Вдруг над рудником бесшумно взметнулось темное облако, приняло форму гигантского ветвистого дерева и быстро рассеялось. Следом взлетело опять такое же облако, поменьше, светлее, и тоже рассеялось.

Мираж, быть может?

У Гриши промелькнуло в мыслях, что ему надо спросить у Терентьева, в чем суть такого странного явления природы. И о Лисицыне сегодня он непременно разузнает…

Над зданием около копра вырос тонкий, сверху кудрявый султанчик белого пара. Потом — точно тяжкие раскаты грома сотрясли весь воздух, степь и небо. И когда они затихли, донесся хриплый вой парового гудка.

Гриша почувствовал неясное беспокойство.

— На смену, что ли, зовут? — спросил он, притронувшись к кучеру.

Султанчик пара то появлялся, то таял над рудником. Гудок взвывал каким-то болезненным стоном. На секунду становилось тихо, и опять раздавался рев; миг тишины, и снова — сиплый, хватающий за сердце рев.

— Не, то не смена, — ответил кучер. — Беда!

И, с ожесточением задергав вожжами, принялся колотить кнутовищем по костлявому крупу лошади. Лошадь взмахнула хвостом и в конце концов побежала вскачь.

Двери домов оказались раскрыты, улицы поселка — пусты. В паузах между монотонно-оглушительными воплями гудка со стороны шахты слышался гул сотен человеческих голосов.

Двуколка повернула за угол.

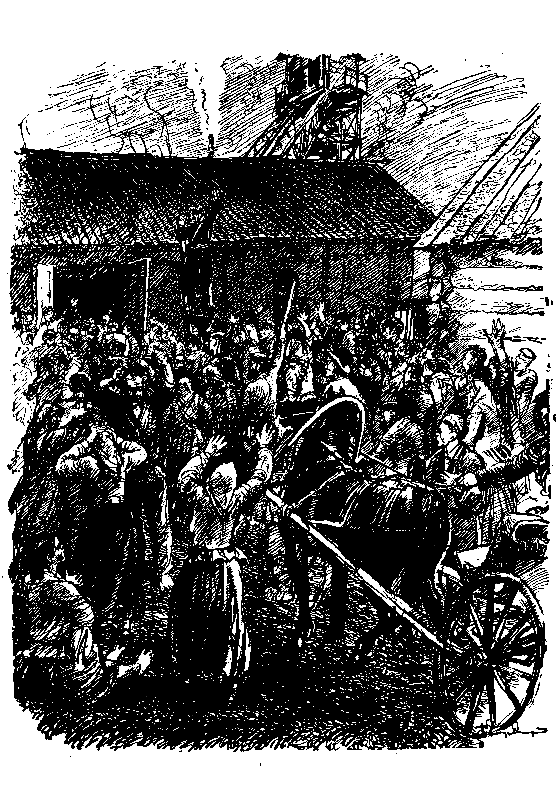

Кричащая, будто обезумевшая, страшная толпа окружала надшахтное здание. Мелькали пестрые бабьи платки, растрепанные волосы, искаженные от ужаса и гнева лица. Весь хаос звуков прорезался причитаниями. Двое городовых, отбиваясь ножнами шашек от яростно протянутых к ним рук, спасались от толпы, лезли вверх по бревнам эстакады.

Сперва Зберовскому в голову пришло, что народ восстал, что это революция.

Он возбужденно приподнялся и оглядывался.

В нескольких шагах от его остановившейся двуколки на земле сидела молодая мать с ребенком. Она раскачивалась и пронзительным, сумасшедшим голосом тянула одну остро-тоскливую ноту:

— И-и-и-и-и…

А глаза ее были пустыми, исступленными, не видящими ничего.

Нет, на восстание это не похоже!

Человек в расстегнутом жилете — лавочник или мелкий служащий — стоял поодаль и размашисто крестился. Подбежав к нему, Зберовский принялся трясти его за плечи:

— Что произошло? Скажите: что?

Человек сначала говорил о чем-то, но нельзя было разобрать, о чем он говорит. Затем он прокричал Зберовскому, растягивая слова:

— Две-ести ду-уш под землей оста-алось, ца-арствие им небе-есное… Га-аз взорвался! Да-а, вся-а сме-ена! Две-ести ду-уш!

Гудок уже только шипел: наверно, израсходовался пар в котлах.

Гриша шел, возвращаясь к своему экипажику. Шел, сгорбившись и нетвердо ступая. Пугливо озирался на мрачный, покрытый сажей копер.

А люди бушевали пуще прежнего. Плач, негодующие крики. Из всего этого горестного, раздирающего душу гомона вырывались отдельные возгласы:

— Убить гадов… убить… А-а-а! Харитошку!.. Харр-ритошку!..

— Боже ж мой!.. Боже мой!..

— О-о-о!..

— На кого ты, кормилец, поки-инул…

— Хар-ритошку!..

И до Зберовского теперь донеслось:

— Терентьева! Терентьева!..

А рядом с ним на земле все так же сидела мать с ребенком, раскачивалась и глядела в пустоту остекляневшими глазами.

Внезапно Грише вспомнилось: «Трое детей у меня. Скажи, як вам велит совесть: чи идти мне в шахту, чи нет?» — «Иди. А не то — расчет».

Гриша вскочил на подножку двуколки, толкнул кучера:

— К инженерскому дому! Гони!

«Что вы скажете, господин Терентьев? — зло повторял он про себя, подпрыгивая вместе с двуколкой на выбоинах дороги. — Что вы мне ответите на это?»

В особняке под оцинкованной крышей ни Зоиного брата, ни ее самой не оказалось. Тетя Шура всхлипывала, вытирала слезы. Зберовский вышел во двор, сел на крыльцо, встал, подошел к воротам, вернулся, опять сел. Ударил кулаком по своему колену.

— Глянь, — окликнул его кучер, — видать, инженер.

По улице приближалась процессия: двое несли на носилках человеческое тело, сбоку бежала Зоя, за ними двигались старик в белом докторском халате и пять-шесть шахтеров в грязных куртках, с лицами, как маски, — цвета угольной пыли.

Гриша хотел кинуться навстречу, но попятился куда-то вбок. Не заметив его, через двор промчалась Зоя.

Кучер снял картуз. Во двор внесли носилки. На них лежал кто-то совершенно черный, и в этом черном было очень трудно узнать Ивана Степановича. Только губы были — такие же губы, как у Зои. Они казались неестественно розовыми. Он то раскрывал рот, то закрывал; его рука свесилась и волочилась по земле.

Носилки подняли на крыльцо, внесли в дом. Оставшийся во дворе шахтер взглянул на кучера:

— Дай, браток, закурить.

Однако пальцы шахтера не повиновались ему. Тогда кучер взял обратно свой кисет и с торопливой услужливостью сам свернул для шахтера папиросу.

Из отрывочных фраз, сказанных шахтером кучеру, Зберовский понял: Иван Степанович отравился газами уже после взрыва в руднике. В момент взрыва он был на поверхности, но тотчас безрассудно бросился под землю спасать людей. Спасти Терентьев никого не спас. Под землей упал, потеряв сознание. Так бы и погиб зря в рудничных газах, если бы десятник Ларионов не сумел его вытащить веревкой.

Шахтеры, внесшие носилки в дом, теперь постепенно, один за другим, возвращались на крыльцо. Собравшись кучкой, они негромко разговаривали. Кто-то со вздохом произнес — и Зберовскому казалось, что тут звучало осуждение: