В селе воцарился ужас, но люди не смирялись. Они прятали и уничтожали своё добро, чтобы оно не досталось врагам. То из одного, то из другого двора вырывались истошный плач и крики… Кого-то тяжко били, отнимали добро, выбрасывали из хаты. Люди бежали на этот крик, натыкались на дула автоматов и молча пятились назад, хватая своих детей… Люди постигли ужас фашистской неволи. Село как будто оглохло, онемело, затаилось в страшной, непримиримой ненависти к врагу, и ненависть эта ещё больше чувствовалась в молчании, чем в криках протеста и боли.

У Степана Ильича не поставили солдат. В тот день, когда к нему явились фашистские солдаты, баба Ивга жарко затопила валежником печь и наглухо закрыла трубу. Копоть и угар выгнали солдат – они с руганью ушли и больше не возвращались. Зато рядом просторное помещение сельрады кишело гитлеровцами. Вечерами они сидели на крыльце – там, где раньше, мирно раскуривая свои трубки, любили посиживать колхозные деды. Чужой язык, чужие песни раздавались в селе…

Через несколько дней сарай опустел. Фашисты угнали арестованных неизвестно куда. Весь день ребята метались по селу, шныряли между немецкими повозками, искали на дороге следы. Страшное уныние овладело ребятами; сбившись в кучу, они сидели на неубранных сенниках, вспоминая оставленных дома родителей, погибших девочек, Митю… и уже не скрывали друг от друга отчаяния и слёз:

– Никого, никого у нас не осталось!..

Васёк на глазах у товарищей крепился изо всех сил. Он чувствовал, что с потерей Мити ответственность за ребят легла на него как на командира отряда. Он старался казаться бодрым, выходил на разведку с Мазиным и Русаковым, расспрашивал людей, но Митя как в воду канул. Нигде не было слышно об арестованных. Васёк не знал, что предпринять, как жить дальше, где искать Митю. Одинокий, не смея выказать перед ребятами своё отчаяние, он жался к Степану Ильичу. Степан Ильич, мрачный и озабоченный, с беглой лаской клал ему на голову свою большую руку и говорил:

– От меня ни на шаг, хлопче! Держи крепче своих ребят и сам не унывай!..

…Осторожно оглянувшись, Васёк перелезает через плетень и идёт огородами.

На сухой тропке валяются надгрызенные огурцы, разбитые недозрелые тыквы. Длинные гряды истоптаны, торчат зелёные палки оборванных подсолнухов.

Молодица в тёмной старушечьей кофте крадучись собирает в сито горох и зелёные помидоры. Она срывает их с куста прямо гроздьями, пугливо глядя по сторонам. Когда Васёк проходит мимо, она приподнимается, суёт ему в руки сладкие зелёные стручки, ласково кивает головой и, завидев группу солдат, бежит к своей хате. Васёк прячется в кустах и пережидает, пока пройдут гитлеровцы.

За околицей, на опушке леса, шумят ветвистые дубы, белеют тонкие берёзы, сбегают по косогору вниз молодые ёлки. В густой траве желтеют свежесрезанные сосны; прямые и строгие, они лежат вытянувшись, как мертвецы. По золотой чешуе ползают большие муравьи, прыгают кузнечики. Из-под сосен, смятые тяжестью стволов, выбиваются на волю поблёкшие колокольчики, ромашки, лесная гвоздика… Жарко припекает солнце. С мёртвых деревьев тяжёлыми слезами капает на землю смола.

«Митя… Может быть, фашисты расстреляли его где-нибудь в овраге!»

Васёк бросается в траву и горько плачет.

Зелёный мох и белые невестины цветочки ласково вытирают мокрые щёки мальчика; ветер силится приподнять его с земли, треплет за рукав, заглядывает в лицо; муравьи щекочут пальцы.

Негде поплакать командиру отряда – Ваську Трубачёву. Никто не должен видеть его слёз.

От зелёной травы мутно и зелено в глазах. Тихо шелестят рядом рыжие чешуйки сосны. Ваську кажется, что мягкие рыжие усы щекочут ему шею и подбородок…

«Папка, папка…»

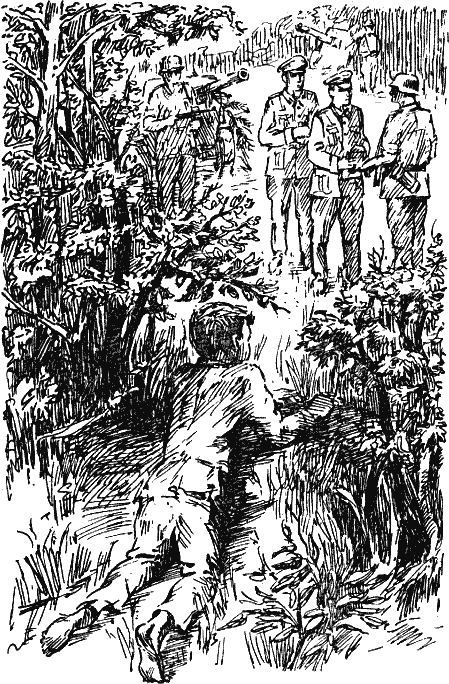

Чужой говор настигает его и здесь. Он вскакивает на ноги, настораживается. Группа солдат проходит между деревьями. Васёк видит двух офицеров. На боку у одного из них висит полевая сумка, другой держит бинокль. Они идут к опушке леса. Васёк долго следит за ними глазами. На опушке стоят орудия, они завалены срубленными ёлками. Офицеры что-то говорят солдатам. Внизу, по шоссе, на длинных грузовиках подвозятся ещё какие-то орудия. Васёк тихонько ползёт, прячась за куста ми. Что делают тут враги? Может, они собираются в бой? Васёк сжимает кулаки. В селе Ярыжки тоже хозяйничают фашисты. И железнодорожная станция в Жуковке занята ими…

Васёк снова думает о своих ребятах. Теперь они все живут отдельно: Мазин и Русаков – у колхозницы Макитрючки, он, Васёк, Одинцов и Саша – у Степана Ильича, а Сева – у деда Михайла. Это баба Ивга разделила их по хатам, а Сева сам попросился к деду Михайлу: ему жалко деда, потому что Генка со своим конём исчез, и никто не знает, где он. Где-нибудь в лесу лежит бедный Генка. А рядом с ним, может быть, и верный товарищ его – Гнедой.

Васёк поднимается. Ребята, наверно, уже ждут его.

Они часто собираются в Слепом овражке, за огородами. В этом овражке под изумрудной травой – вязкое, засасывающее болото. Ребята там усаживаются на большой полузатонувшей коряге. Толстые корни её торчат во все стороны.

У каждого из ребят здесь есть своё место. Сегодня место Васька займёт Одинцов, потому что Васёк идёт на пасеку. У Матвеича не стоят фашисты. В цветущем закутке всё по-прежнему, только там уже не гудят пчёлы. В саду сложены пустые ульи. Матвеич говорит, что все они прохудились и лежат здесь для починки. Васёк не спрашивает – он понимает, что Матвеич не хочет кормить мёдом врагов и потому разорил свою пасеку. Оба старика больше сидят теперь в хате. А хата всегда на запоре. Васёк идёт прямиком через скошенное поле, проходит под тополями, перелезает через плетень.

Глава 24

Генка и Гнедой

Генка бродил по самым глухим зарослям леса, скрывая Гнедка. Днём он сторожил его, прислушиваясь к каждому шороху; ночью, припав к шее коня, обливал слезами его морду, гладил его и шептал ему в чутко насторожённое ухо:

– Для чего я тебя воспитывал? Для лихого командира, на геройские дела!

Конь смотрел на него умными карими глазами. Вспыхивали в них, как слёзы, золотые искорки. Чёрными мягкими губами касался он мокрой Генкиной щеки, вздыхал, раздувая ноздри, и тихонько ржал, чуя горе хозяина.

Мигали в траве зелёные светляки, прятались в тёмных зарослях лесные цветы, молчали птицы. Сквозь верхушки деревьев просвечивало тёмно-синее небо. Набегал ночной ветер, шевелил влажные от росы листья; просыпались совы, и в лесу становилось неспокойно.

Генке слышались шорохи и шёпот, треск сучьев. Он пугливо озирался и, ведя коня за поводок, спускался с ним в овраг. Прятал его в густых камышах около реки.

Закрутив на руке длинный поводок, Генка садился на берег и смотрел на воду. В речной воде уплывали вместе с течением облака и звёзды. А в глазах у Генки мчались по волнам на боевых конях бесстрашные бойцы… Мчался впереди всех Гнедко, управлял им лихой командир; горела у него на шапке красная звезда, в поднятой руке сверкала острая шашка. В кучу врагов вреза?лся лихой командир, топтал их копытами верный конь…

Счастливая улыбка трогала Генкины губы.

Забывшись коротким сном, бессильно падал он головой в росистую траву, и во сне слышался ему тихий, пытливый голос деда:

«Може, и не побачимся мы с тобой, Генка, а?»

Яркие светлячки дедовых глаз с острой тоской смотрели на внука.

Генка крутил головой, съёживался в комочек:

«Може, и не побачимся, диду…»

Поднимались от влажной земли родные, знакомые запахи, склонялись над Генкой прибрежные травы, и предостерегающе шуршали высокие камыши:

«Берегись, Генка! Налетят фашисты – отнимут у тебя коня. Будет он врага на своей спине носить, копытами родные поля топтать!»

Заноет у Генки сердце, крепче сожмёт он в руке поводок:

«Не будет мой Гнедко под ворогом ходить! Ускачем мы с ним в тёмные леса, в глухие чащи…»