Город Печора. Речной порт.

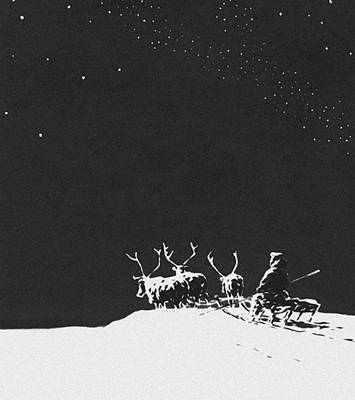

В. В. Поляков. «В тундре». Линогравюра. 1959.

Город Сыктывкар. Площадь В. И. Ленина.

В. П. Ширшов и Г. Н. Ильяшенко. Здание Совета Министров Коми АССР в Сыктывкаре. 1972.

С. А. Добряков. «Праздничные». Темпера. 1972. Дирекция художественных выставок Художественного фонда РСФСР. Москва.

Перегон оленей.

Ю. Г. Борисов. Портрет С. М. Черепанова. Чугун. 1963. Художественный музей Коми АССР. Сыктывкар.

Р. Н. Ермолин. «Устьцилемка». 1972. Дирекция художественных фондов и проектирования памятников Министерства культуры РСФСР. Москва.

На строительстве Сыктывкарского лесопромышленного комплекса.

Коми филиал Академии наук СССР

Ко'ми филиа'л Акаде'мии нау'к СССР, объединение научных учреждений АН СССР на северо-востоке Европейской части страны. Организован в 1949 в г. Сыктывкаре. В состав филиала входят: институты — геологии, биологии, языка, литературы и истории; отделы — экономики, энергетики и водного хозяйства, химии; комиссия по охране природы. Основные направления научной деятельности: изучение истории геологического развития северных территорий Европейской части СССР, особенностей формирования и размещения осадочных, метаморфических и магматических формаций и связанных с ними полезных ископаемых для их прогнозирования и поиска; разработка теоретических основ рационального использования природных ресурсов северо-востока Европейской части СССР и их охрана, изучение особенностей физиологии, биохимии и генетики сельскохозяйственных животных в связи со специфическими условиями севера; исследование зональных изменений биологических свойств главных древесных пород и продуктивности лесов; изучение истории, культуры и быта народов коми, истории и современного состояния коми языка, развитие коми национальной культуры и фольклора; научная разработка перспектив развития и размещения отраслей народного хозяйства, путей повышения экономической эффективности промышленного и сельскохозяйственного производства в условиях Севера; исследование вопросов рационального использования топливно-энергетических и водных ресурсов, комплексной переработки местного сырья, в особенности древесины; изучение влияния деятельности человека на природу в условиях Севера.

В. П. Подоплелов.

Коми язык

Ко'ми язы'к, коми-зырянский язык, язык коми , живущих в Коми АССР. Относится к пермской подгруппе финно-угорской семьи языков. Число говорящих на К. я. 266 тыс. человек (1970, перепись). Письменность на К. я. существует с 14 в., но она оформлялась на разных диалектах и разной орфографией. Литературный язык окончательно сформировался после Великой Октябрьской Социалистической революции на базе сыктывкарско-вычегодского говора, представляющее собой нечто среднее между коми говорами. Коми пользуются русским алфавитом, дополненным двумя буквами (o, i). Фонетика характеризуется отсутствием резкого выделения ударяемых гласных, шепелявыми мягкими с', з', наличием четырёх аффрикат (ч, дз, тш, дж); лексике свойственно обилие односложных слов (корней), в морфологии — единое склонение и спряжение. На К. я. издаются республиканская и 3 районные газеты, журнал, учебники, общественно-политическая и художественная литература.

Лит.: Современный коми язык, ч. 1—2, Сыктывкар, 1955—64; Лыткин В. И., Коми-зырянский язык, в сборнике: Закономерности развития литературных языков народов СССР в советскую эпоху, [т. 2], М., 1969; Тимушев Д. А., Колегова Н. А., Коми-русский словарь, М., 1961; Русско-коми словарь, под ред. Д. А. Тимушева, Сыктывкар, 1966.

В. И. Лыткин.

Комик

Ко'мик (от греч. komikos), актёр, исполняющий комические роли; театральное амплуа . К. — центральная фигура народного площадного театра , носитель его сатирического начала, выразитель народного юмора и здравого смысла. В театре эпохи Возрождения, особенно в произведениях У. Шекспира (например, Шут — «Король Лир»), роли К. обогащаются философским и драматическим содержанием. Классицизм изгоняет К. из жанра трагедии, замыкает границами «низких» жанров и амплуа. Однако в пьесах Мольера жизнерадостные комедийные персонажи, олицетворяющие народный ум, энергию (например, Скапен — «Проделки Скапена»), несли элементы сатирического обличения господствующих сословий. В театре 19 в. на К. возлагаются задачи социальной сатиры и одновременно раскрытия гуманистических тенденций передовой драмы. К. сближается с драматическим актёром, выявляя разрыв между внешне смешным и внутренне драматичным в судьбе героя (Кузовкин — «Нахлебник» Тургенева, Шмага — «Без вины виноватые» Островского). В театре и кино 20 в. искусство К. приобретает особенное многообразие; наряду с жизненно достоверной, психологически углублённой игрой используются комедийные традиции народного балагана, гротеск.

Т. М. Родина.

Комикс

Ко'микс (англ. comics, множественное число от comic — комический, смешной), графически-повествовательный жанр, серия рисунков с краткими текстами, образующая связное повествование. Полагают, что предками жанра К. были серия картин (позже гравюр) У. Хогарта «Карьера проститутки» (1730—31) и «Карьера мота» (1732—35) и рисунков В. Буша в книге «Макс и Мориц» (1865). Современные формы К. появились в газетах США в 90-х гг. 19 в.: особое распространение получили с 30-х гг. 20 в. (в том числе К. известного кинорежиссёра-мультипликатора У. Диснея). К середине века К. стал одним из самых популярных жанров так называемой «массовой культуры» . Большинство современных К. утратило комическую природу; главные тематические разновидности: К. о «диком Западе» («Westerners»), о похождениях суперменов, о приключениях в джунглях, о животных, о преступлениях (самая «массовая» разновидность), о войне, «любовные», научно-фантастические, псевдоисторические К., а также К., сжато и упрощённо перелагающие произведения классической литературы. Прославление в ряде категорий К. физической силы, жестокой героики, национального превосходства, агрессивных доблестей, равно как и снижение, «примитивизация» классики,— хроническое и возрастающее бедствие современной «массовой культуры». Оберегая детскую психику, ряд стран (Великобритания, Франция, Швеция, Нидерланды и др.) официально запретили распространение «К. об ужасах» («horror-comics»).

Необычайно широкое распространение К. и их влияние на массового читателя вызывают озабоченность западных художников; в 1965 в Италии состоялся форум деятелей культуры из многих стран Европы и Америки, посвященный судьбе самого «массового» жанра (см. журнал «Иностранная литература», 1965, № 9, с. 252—58).

Прогрессивная зарубежная периодика («Юманите» и др.) систематически использует форму К. для популяризации классических произведений, лучших образцов приключенческой литературы, а также для создания «рассказов» о похождениях комических и фантастических персонажей. Оригинальной формой К. можно считать альбомы «Сотворение мира» (3 тт., 1951—53) Ж. Эффеля. К форме К. нередко прибегает советский детский журнал «Весёлые картинки» (издание ЦК ВЛКСМ, с 1956).