Д. А. Лабунцов.

Конденсация водяного пара

Конденса'ция водяно'го па'ра в атмосфере, переход водяного пара, содержащегося в воздухе, в жидкое состояние (капли). В расширенном значении термин «К. в. п.» применяется к переходу водяного пара как в жидкое, так и в твёрдое состояние. В метеорологии переход водяного пара в твёрдое состояние (кристаллы, снежинки) называется сублимацией, в отличие от физики, где под сублимацией понимают обратный процесс.

В атмосфере всегда имеется вода, которая может присутствовать одновременно в газообразном, жидком и твёрдом состояниях. Несмотря на то, что в нижних слоях атмосферы в каждом км3 воздуха содержатся сотни, а летом даже тысячи кг парообразной воды, К. в. п. в атмосфере возможна только в случае, если упругость пара е (или парциальное давление) превышает упругость насыщения Е (см. Влажность воздуха ). Е зависит главным образом от температуры, убывая с понижением последней, а также от наличия в воде растворённых примесей и от кривизны поверхности капель. Так, чем мельче капли воды, тем больше Е. Обычно в атмосфере е<Е, однако при определённых условиях воздушные массы могут охладиться настолько, что е превысит Е. Это происходит, например, когда температура воздуха понижается за счёт адиабатического расширения при его подъёме, а с ней понижается и Е (так возникает большая часть облаков ), когда воздух охлаждается в результате контакта с более холодной земной поверхностью (так часто возникают туманы); когда вода испаряется с более тёплой земной поверхности, при этом упругость водяного пара е увеличивается до значений, превышающих Е (возникают так называемые туманы испарения).

Известно, что для К. в. п. в абсолютно чистом воздухе требуются огромные пересыщения. Однако в атмосфере всегда присутствуют пылинки, частички морской соли, продукты неполного сгорания и др., которые служат ядрами конденсации и благодаря которым К. в. п. происходит при самых незначительных пересыщениях (доли процента). При отрицательных температурах в облаках большую роль могут играть процессы непосредственной К. в. п. на облачных кристаллах. Для кристаллов Е существенно меньше, чем для переохлажденных капель при той же температуре, поэтому в смешанном облаке, состоящем из капель и кристаллов, происходит рост кристаллов и испарение капель. К. в. п. на самой земной поверхности и на наземных предметах приводит к образованию росы , инея , изморози и др.

К. в. п., обеспечивая образование облаков и осадков, служит важным звеном влагооборота на земном шаре. Тепло, отбираемое у земной поверхности при испарении и выделяемое при К. в. п., играет огромную роль в теплообмене между землёй и атмосферой.

И. П. Мазин.

Конденсированная система

Конденси'рованная систе'ма, термодинамическая система, не содержащая ни газов, ни паров и, следовательно, образованная только твёрдыми и (или) жидкими фазами. См. Конденсированное состояние вещества, Фаза , Фаз правило .

Конденсированное состояние

Конденси'рованное состоя'ние вещества, твёрдое и жидкое состояния вещества. В отличие от газообразного состояния, у вещества в конденсированном состоянии существует упорядоченность в расположении частиц (ионов, атомов, молекул). Кристаллические твёрдые тела обладают высокой степенью упорядоченности — дальним порядком в расположении частиц. Частицы жидкостей и аморфных твёрдых тел располагаются более хаотично, для них характерен ближний порядок (см. Дальний порядок и ближний порядок ). Свойства веществ в конденсированном состоянии определяются их структурой и взаимодействием частиц (см. Межмолекулярное взаимодействие , Жидкость , Твёрдое тело ).

Конденсор

Конде'нсор (от латинского condense—сгущаю, уплотняю), короткофокусная линза или система линз, используемая в оптическом приборе для освещения рассматриваемого или проецируемого предмета. К. собирает и направляет на предмет лучи от источника света, в том числе и такие, которые в его отсутствие проходят мимо предмета; в результате такого «сгущения» светового потока резко возрастает освещённость предмета. К. применяются в микроскопах , в спектральных приборах , в проекционных аппаратах различных типов (например, диаскопах , эпидиаскопах , фотографических увеличителях и т. д.). Конструкция К. тем сложнее, чем больше его апертура . При числовых апертурах до 0,1 применяют простые линзы; при апертурах 0,2—0,3— двухлинзовые К., выше 0,3—трёхлинзовые. Наиболее распространён К. из двух одинаковых плосковыпуклых линз, которые обращены друг к другу сферическими поверхностями для уменьшения сферической аберрации . Иногда поверхности линз К. имеют более сложную форму — параболоидальную, эллипсоидальную и т. д. Разрешающая способность микроскопа повышается с увеличением апертуры его К., поэтому К. микроскопов — обычно сложные двух или трёхлинзовые системы. В микроскопах и кинопроекционных аппаратах широко применяют также зеркальные и зеркально-линзовые К., апертура которых может быть очень велика — угол 2u раствора собираемого пучка лучей достигает 240°. Часто наличие в К. нескольких линз вызвано не только стремлением увеличить его апертуру, но и необходимостью однородного освещения предмета при неоднородной структуре источника света.

Лит.: Тудоровский А. И., Теория оптических приборов, 2 изд., ч. 2, М.— Л., 1952.

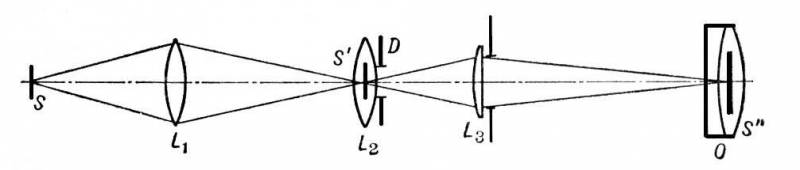

Рис. 3. Схема тройного конденсора, применяемого в спектральных приборах: линза L1 создаёт изображение S' неоднородного источника света S (например, электрической дуги). Диафрагма D «вырезает» из S' однородно освещенную часть, вторичное изображение которой S" проектируется линзой L3 в плоскости объектива О спектрографа.

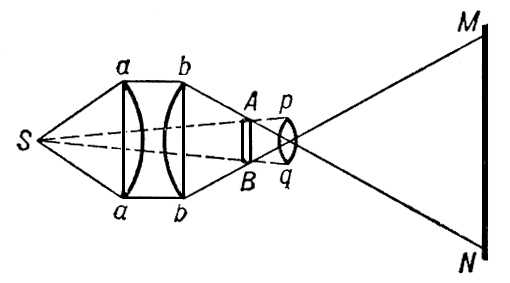

Рис. 1. Схема проекционного аппарата с конденсором: S — источник света; aabb — кoнденсор; АВ — проецируемый предмет; pq — проекционный объекив; MN — экран. Угол a Sa раствора лучей, собираемых конденсором, значительно больше угла раствора лучей, попадающих на предмет в отсутствие конденсора (пунктирные линии).

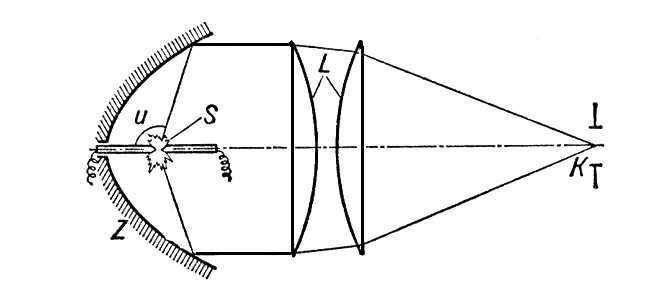

Рис. 2. Схема зеркально-линзового конденсора, применяемого при кинопроекции: S — источник света (электрическая дуга); Z — параболическое зеркало; L — линзы; К — кадровое окно.