Костёнковско-Боршевские стоянки

Костёнковско-Бо'ршевские стоя'нки, группа поселений (свыше 20) позднего палеолита на правом берегу Дона, к Ю. от Воронежа, на территории двух соседних сёл — Костёнки и Боршево (Борщево). Открыты И. С. Поляковым в 1879. Основные раскопки проводились в 20—30-х гг. 20 в. П. П. Ефименко, в 40—60-х гг. — А. Н. Рогачёвым. Исследования К.-Б. с. сыграли важную роль в выработке современной методики раскопок палеолитических поселений, в разработке проблем палеолитических жилищ, женских изображений, периодизации позднего палеолита, в выделении позднепалеолитических культур и установлении их взаимоотношений. Часть стоянок содержала по несколько культурных слоев, относящихся к разным этапам и культурам позднего палеолита. Важнейшие стоянки и находки: Костёнки I (стоянка Полякова), содержавшая 5 культурных слоев. В верхнем сохранились остатки наземного жилища (площадь 35 ? 15 м ) с очагами, расположенными по продольной оси, многочисленные землянки и хозяйственные ямы. Находки: кремнёвые наконечники, мотыги из бивня мамонта, костяные лопаточки, жезл из оленьего рога, около 40 женских статуэток из бивня мамонта и из мергеля, фигурки медведя, пещерного льва и антропоморфные головки из мергеля. В самом нижнем слое найдены треугольные кремнёвые наконечники с вогнутым основанием, тщательно обработанные отжимной ретушью. На стоянке Костёнки II (стоянка Замятнина) открыты остатки сооруженного из крупных костей мамонта жилища (7 ? 8 м ) с очагом в центре; к жилищу примыкала погребальная камера из костей мамонта с захоронением (в сидячем положении) кроманьонца . На стоянке Костёнки IV (Александровка) в верхнем из двух культурных слоев сохранились остатки двух круглых жилищ около 6 м в поперечнике с очагом в центре каждого; среди находок — шлифованные, просверлённые диски из сланца. В нижнем слое открыты остатки двух вытянутых жилищ (длиной 34 и 23 м, шириной 5,5 м ) с очагами по длинной оси. Костёнки VIII (Тельманская стоянка) содержала 4 культурных слоя. В верхнем открыты остатки углублённого в землю круглого жилища около 5,5 м в поперечнике с очагом в центре; среди находок — кремнёвые листовидные наконечники, обработанные отжимной ретушью. Во 2-м слое найдены обломки человеческих костей, частично обожжённые, кремнёвый инвентарь — миниатюрные пластинки и игловидные острия. Костёнки XI (Аносовка II) содержала не менее 5 культурных слоев. В верхнем обнаружены остатки сооруженного из крупных костей мамонта округлого жилища около 9 м в поперечнике. В нижних слоях интересны находки треугольных кремнёвых наконечников, аналогичных найденным в нижнем слое Костёнок I. Костёнки XIV (Маркина гора) содержала 4 культурных слоя. В 3-м — открыто скорченное окрашенное погребение мужчины с некоторыми негроидными признаками. На Костёнках XV (Городцовская стоянка) обнаружено окрашенное погребение ребёнка (около 6 лет), напоминающего кроманьонцев Чехословакии; при нём были кремнёвые и костяные орудия, свыше 150 просверлённых зубов песца. Стоянка Боршево II содержала 3 культурных слоя, характеризующих самый конец позднего палеолита и переход к мезолиту. В верхнем (остатки временного стойбища охотников на лошадей) уже отсутствовали кости мамонта, хотя встречались кости северного оленя. Кремнёвые орудия микролитического типа (см. Микролиты ).

Лит.: Ефименко П. П., Костенки I, М.— Л., 1958; его же, Первобытное общество, 3 изд., К., 1953; Рогачев А. Н., Александровское поселение древнекаменного века у села Костёнки на Дону, М.— Л., 1955; его же, Многослойные стоянки Костёнковско-Боршевского района на Дону и проблема развития культуры в эпоху верхнего палеолита на Русской равнине, в сб.: Материалы и исследования по археологии СССР, №59, М.— Л., 1957; Борисковский П. И., Очерки по палеолиту бассейна Дона, М.— Л., 1963.

П. И. Борисковский.

Костёр

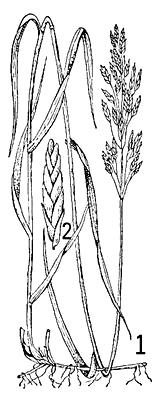

Костёр (Bromus), род одно- или многолетних (реже двулетних) растений семейства злаков. Соцветие — метёлка, образована крупными (до 3 см и более) многоцветковыми, сжатыми с боков колосками. Листовые влагалища замкнутые на большей части их протяжения. Известно свыше 100 видов К. в умеренных широтах обоих полушарий. В СССР 44 вида (из них многолетних — 21). К. встречается от тундры до пустыни, на равнинах и в горах в пределах различных высотных поясов на Ю.; растет на лугах, в лесах, степях, пустынях и как сорняк в посевах. Среди К. много ценных кормовых растений. На лугах и в степях наибольшее значение имеют многолетние К. Широко распространён как в СССР, так и в зарубежных странах, и наиболее ценен в кормовом отношении К. безостый (В. inermis) — многолетний длиннокорневищевый злак высотой до 150 см. К. безостый образует много хорошо облиственных вегетативных побегов. Используется в травосмесях для создания культурных сенокосов и пастбищ, а также для посева на осушенных болотах и землях, подверженных ветровой эрозии. Листья К. безостого широкие, слабошероховатые. Соцветие — крупная раскидистая метёлка. Цветки с оранжевыми пыльниками. Семена длиной 8—12 мм. К. безостый холодостоек, устойчив к засухе, хорошо выносит длительное затопление полыми водами, значительное заиление. Лучше всего произрастает (образует почти чистые заросли) на рыхлых почвах. К. безостый образует большое число форм, которые по биологическим и хозяйственным признакам объединяются в 2 типа: северный (луговой), распространённый в увлажнённых районах, и южный (степной), распространённый в южных и юго-восточных районах. Последний имеет более жёсткие листья, его урожайность и кормовые достоинства ниже. Северный тип К. безостого даёт сена 50—60 ц, а южный тип — 30—35 ц с 1 га. К. безостый охотно поедается на пастбищах и в виде сена всеми видами скота; хорошо отрастает после скашивания или стравливания. Отзывчив на удобрения, особенно азотные. Полного развития достигает на 2-й и 3-й год жизни, в травостоях держится свыше 10 лет. В СССР в культуру введён также К. береговой (В. riparius) — многолетнее растение с короткими ползучими корневищами, высотой до 95 см. В диком виде широко распространён в лесостепной и степной зонах. При возделывании даёт высокие урожаи сена, по кормовому достоинству близкого к сену К. безостого. Пригоден для задернения склонов и подсева на сбитых пастбищах. Из многолетних К. пригодны для введения в культуру также К. пёстрый (В. variegatus), широко распространённый на субальпийских и альпийских лугах Кавказа и Закавказья, и К. сибирский (В. sibiricus), распространённый на лугах Урала и Сибири. В пустынных и отчасти степных районах ценный весенний пастбищный корм дают однолетние К. (К. кровельный — В. tectorum и др.). Некоторые из них, однако, приносят вред овцеводству, засоряя остистыми плодами шерсть овец. К. полевой (В. arvensis) и особенно К. ржаной (В. secalinus) — злостные сорняки, засоряющие при плохой агротехнике озимые хлеба (рожь, пшеницу). Меры борьбы с ними — очистка семян и тщательное соблюдение агротехники.

Лит.: Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР, под ред. И. В. Ларина, т. 1, М.— Л., 1950; Андреев Н. Г., Костер безостый, 2 изд., М., 1960.

Н. С. Конюшков.

Костёр безостый: 1 — общий вид; 2 — колосок.